Mar del Plata y Necochea: cara y ceca de la industria pesquera argentina tras la reestructuración capitalista (1970–2013)

Mar del Plata and Necochea: head and tails of the Argentinean fishing industry after the capitalist restructuring (1970–2013)

María Luciana Nogueira*

Recibido: 20 de abril de 2017

Aceptado: 10 de junio de 2017

ResumenLas ciudades-puerto de Mar del Plata y Necochea –ubicadas en el sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina- resultaron ampliamente reconfiguradas a partir del impacto de la reestructuración capitalista iniciada en la década del ’70 y los cambios que provocó en la industria pesquera. La hegemonía del capital financiero en la etapa imperialista implicó una creciente monopolización dada por una mayor concentración empresarial, procesos de relocalización y el concomitante cierre de numerosos establecimientos fabriles de menor escala, lo cual se tradujo en la pérdida de miles de fuentes laborales en la rama. En el caso necochense, el resultado fue el progresivo desmantelamiento de la totalidad del enclave industrial. La precarización laboral que acompañó el desalojo obrero del sector asumió la forma de cooperativas fraudulentas en el caso marplatense y de cooperativas enmarcadas en empresas recuperadas en Necochea. Durante estos procesos, estos trabajadores protagonizaron diversos hechos de conflictividad social que han llegado a grados de alta radicalización. Aquí presentaremos algunos de los rasgos que caracterizan la trayectoria entre el inicio de la declinación de la industria pesquera hasta el año 2013 en ambas localizaciones portuarias, con datos provenientes del análisis de fuentes bibliográficas, documentos públicos y la memoria obrera. Palabras clave: industria pesquera bonaerense – reestructuración capitalista – capital/trabajo AbstractThe port cities of Mar del Plata and Necochea — located in the south of the Province of Buenos Aires, Argentina — were largely reconfigured due to the impact of the capitalist restructuring beginning in the 1970s and the changes it caused in the fishing industry. The hegemony of financial capital in the imperialist era implied a growing monopolization owing to a greater concentration of companies, relocation processes and the concomitant closure of many small scale manufacturing establishments, which resulted in the loss of thousands of job positions in the branch. In the case of Necochea, the result was the progressive dismantling of the entire industrial enclave. The job insecurity that accompanied the workers’ eviction took the form of fraudulent cooperatives in the Mar del Plata case and of cooperatives framed in companies recovered in Necochea. During these processes, these workers carried out various actions of social conflictivity that have reached high degrees of radicalization, such as the social outbreak and the occupation of business ownership by the workers. Here we present some of the traits that characterize the trajectory between the beginning of the decline of the fishing industry until 2013 in both port locations, with data from the analysis of bibliographical sources, public documents and workers’ memory. Keywords: Buenos Aires fishing industry — capitalist restructuring — capital/labor |

~•~

1. Presentación del problema y las unidades de análisis

Este trabajo consiste en un análisis en clave comparada sobre los efectos de la reestructuración capitalista en la industria pesquera de Mar del Plata y Necochea-Quequén, dos ciudades portuarias ubicadas en la costa bonaerense. El mismo forma parte del recorrido investigativo de mi proyecto de Tesis doctoral abocada al estudio de las estrategias laborales y las subjetividades inherentes a los trabajadores de la industria pesquera de Mar del Plata y Necochea-Quequén (1997–2012). En esta oportunidad la pesquisa realizada se remitió a generar un corpus de conocimiento acerca de las condiciones objetivas ligadas a las transformaciones en la industria pesquera de dichas ciudades a partir de la década del ’70, a fin de situar y explicitar los escenarios sobre los cuales se produjeron las respuestas de resistencia obrera. Asimismo, se presenta a grandes rasgos el marco de conflictividad laboral ligada a la precarización mediante cooperativas de trabajo en el sector pesquero.

Al respecto, si bien contamos con estudios dedicados a la historia de la actividad pesquera comercial marítima argentina [Mateo 2011; Madaria 2001], su sector industrial [Nieto 2014], así como también investigaciones referidas a periodizaciones puntuales relativas a la industria pesquera de Mar del Plata [Allen 2010; Colombo 2014; Mateo y Yunkevich 2010; Lanari 2010; Cutuli 2015], no hemos hallado trabajos que conjuguen interpretaciones sobre la temática en cuestión con el conjunto de elaboraciones llevadas a cabo aquí. Por otra parte, en cuanto a Necochea y Quequén la escasez y dispersión de abordajes académicos es notable, hasta el momento solo se han hallado breves publicaciones académicas abocadas específicamente al sector pesquero local, mientras que en contadas ocasiones el mismo es mencionado colateralmente en el marco de estudios ligados a la industria o al sector pesquero nacional. Por ello fue necesario incorporar otras fuentes de información además de la recopilación estadística y bibliográfica realizada, a través de la prensa gráfica y de salidas directas al campo en las que se efectuaron entrevistas a trabajadores de las dos empresas recuperadas.[1] Finalmente, nos pareció pertinente una interpelación histórica de la industria pesquera tomando en cuenta ambas localidades portuarias porque las mismas articulan desenlaces complementarios y demuestran guardar una influencia recíproca vigente hasta la actualidad.

Analizando el vector empresarial, vemos que la crisis y reconfiguración de la actividad pesquera comercial marítima argentina iniciada en la década del ’70 confluyó con la instauración neoliberal, provocando una mayor concentración empresarial y el concomitante incremento de la monopolización en la rama. Esto desembocó en el fortalecimiento de los principales grupos económicos de la pesca a partir de la absorción de numerosos establecimientos industriales en la ciudad de Mar del Plata, mientras que en Necochea desencadenó el progresivo desguace del sector. Observando el proceso del lado de los trabajadores, junto con la llamativa disminución de puestos de trabajo totales a partir de los ’70, resalta el afianzamiento de determinadas modalidades de superexplotación obrera con políticas de flexibilización laboral y disminución de la cantidad de puestos de trabajo registrados desde la década de los ‘90, generando un incremento del número de obreros cooperativizados. En este punto, nuevamente las ciudades abordadas articulan las dos caras de la moneda: cooperativas fraudulentas en el caso marplatense y cooperativas enmarcadas en empresas recuperadas en Necochea.

Los desarrollos presentados aquí toman como marco general concepciones acerca de las consecuencias de la reestructuración capitalista bajo el formato neoliberal iniciada con la crisis de 1973, tanto para América Latina [Quenan y Valut 2014] como específicamente para Argentina [Ferrer 2012]. Estas consecuencias implicaron el reforzamiento de la hegemonía capitalista e impactaron negativamente en la clase trabajadora a nivel mundial. La derrota del movimiento obrero en la década del ‘70 posibilitó el despliegue y la consolidación de un nuevo patrón de acumulación basado en la apertura financiera, la fuga de capitales al exterior y el endeudamiento externo [Grigera 2011] cuyo correlato es la precarización de las condiciones de vida y del trabajo. Del lado del capital, esta reconfiguración se caracteriza ‑a grandes rasgos- por una mayor centralización y concentración, la consolidación de grandes grupos económicos y la profundización del proceso de transnacionalización de la economía. En el polo laboral, algunas de las medidas que el empresariado adoptó provocaron desempleo estructural, marginalidad y exclusión, subempleo, empleo parcial, trabajo “en negro”, trabajo en ramas ilegales y otras formas de flexibilización y tercerización, con la concomitante retracción del trabajo asalariado. Esta reconfiguración del mercado de trabajo impactó decididamente en las subjetividades obreras, como muestran los estudios generales de Castel [1998], Silver [2003], Antunes [2007], Millones Espinosa [2010] y Dejours [2013]. Al respecto, desarrollos de Monereo Perez [2000 2011] introducen el constructo teórico “dualización de la fuerza de trabajo” para conceptualizar la división dentro de la clase obrera en dos grandes grupos: uno que posee trabajo asalariado en relación de dependencia regido bajo convenios colectivos de trabajo, y otro que realiza actividades laborales no registradas o informales que guardan un alto grado de inestabilidad, con mayor grado de precarización en las condiciones de trabajo y contratación que el primer grupo. Estas transformaciones en el mercado laboral fueron abordadas por investigaciones a nivel nacional tales como las de De la Garza Toledo y Neffa [2010], Lanari [2015], Esponda y Basualdo [2014] y Dalle [2012], las cuales coinciden en situar al empleo no registrado como un límite estructural del capitalismo en la actualidad.

En Argentina, a partir del año 2003 se ha producido un aumento del trabajo asalariado con un descenso de la desocupación y el trabajo no registrado con respecto a los años más álgidos de la crisis neoliberal. Sin embargo, el empleo no registrado aún mantiene un alto porcentaje con índices similares a los de la década del ’90, afectando a 1 de cada 3 trabajadores. Este tipo de trabajo implica la falta de un contrato formal, lo que se traduce en inestabilidad e incumplimiento de derechos implicados en la legislación laboral, inseguridad en el empleo y su duración, falta de garantías tales como aportes jubilatorios, cobertura de salud, seguro por enfermedad o accidente de trabajo, indemnización por despido, vacaciones y aguinaldo. Asimismo, los trabajadores no registrados ganan entre 2 y 3 veces menos que los trabajadores registrados, sus hogares son casi 4 veces más pobres y realizan jornadas más extensas con respecto a sus pares asalariados bajo relación de dependencia [Esponda y Basualdo 2014]. A su vez esta diferenciación o dualización de la fuerza de trabajo provoca una segmentación y fraccionamiento de la clase trabajadora, debilitando la potencia y la organización dentro de los lugares de trabajo, de la misma rama y del sector en general.

Tomando en cuenta estos desarrollos, la precarización laboral puede sintetizarse como expresión de un fenómeno estructural relativo a las transformaciones en el mundo del trabajo en el marco de la reestructuración capitalista. Aquí abordaremos dos de sus expresiones dentro de la industria pesquera bonaerense: la tercerización y la recuperación de empresas.

La tercerización es una de las modalidades de empleo no registrado, que asimismo puede asumir distintas formas [Basualdo 2012]. En la industria pesquera de la ciudad de Mar del Plata se observa la predominancia del tipo de tercerización basado en la subcontratación de una empresa principal a una segunda empresa para que realice determinadas actividades laborales. Por medio de este mecanismo, los empresarios obtienen beneficios lucrativos a costa de una superexplotación obrera, por la cual el trabajador aporta la fuerza de trabajo mientras que tanto la materia prima como la posterior comercialización del producto están a cargo del propietario de la empresa.

Por otro lado, los procesos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores no están ajenos a la realidad de precarización, inestabilidad y superexplotación laboral que padecen los trabajadores cooperativizados. El borramiento de la división capital/trabajo al interior de las unidades productivas no exime a estas empresas de la competitividad en el circuito de circulación en el mercado, y para ello, la adopción de regímenes laborales propios de la lógica capitalista. Esto deriva en problemáticas de rentabilidad, autoexplotación y bajos ingresos ‑entre otras- tal como lo muestran estudios de Saavedra [2005], Atzeni y Ghigliani [2007], Arias [2008] y Hopp [2012].

A continuación, presentamos sintéticamente generalidades acerca del contexto de transformaciones del sector pesquero a partir de la reestructuración capitalista iniciada en los ’70, a fin de que contribuyan al entendimiento y el análisis de lo acontecido en las industrias pesqueras de Mar del Plata y Necochea.

2. Industria pesquera argentina y reestructuración capitalista: crisis y reconfiguración

A partir de los años ‘70 podemos observar cambios propios del sector pesquero que se conjugaron con la transformación estructural capitalista de tal modo que resultaron ampliamente beneficiadas las empresas asociadas a capitales extranjeros, tanto de origen nacional como internacional. Por un lado, el agotamiento de los caladeros de las grandes potencias pesqueras las condujo a promover su reemplazo en otras latitudes, como así también a renovar tecnológicamente su flota a fin de adaptarla a las nuevas condiciones extractivas.

Esta situación desembocó en la extranjerización de la flota argentina a través de políticas estatales que se promulgaron a tal fin. En 1974, el entonces Ministro de Economía José Ber Gelbard firmó un acta de intención que promovió acuerdos pesqueros con la URSS, la cual fue ratificada en los años 1976 y 1977 cuando el gobierno de facto autorizó el ingreso de más de 30 buques congeladores y/o factorías rusos y polacos con bandera Argentina [Colombo 2014]. Años después, en 1986 el presidente Raúl Alfonsín firmó nuevos convenios de cooperación pesquera con la URSS y Bulgaria, conocidos como “Acuerdos Marco”. Asimismo, luego de la guerra de Malvinas el gobierno británico isleño comenzó a otorgar licencias a terceros países para pescar en el Mar Argentino, restringiendo a su vez el ingreso de barcos nacionales en la zona adyacente a las islas.

Iniciada la década del ’90 nuevas políticas estatales profundizaron esta orientación político-económica, entre ellas se destacan por su incidencia el decreto de charteo (alquiler de permisos de pesca a buques de terceros países) y el Acuerdo sobre las relaciones en Materia Pesquera con la Comunidad Económica Europea, ambos aprobados en el año 1992.

La extranjerización repercutió no sólo sobre la flota sino sobre las corporaciones empresariales industriales, conformándose como asociaciones de capitales nacionales y extranjeros -Joints Ventures-. Estas empresas comenzaron a expandir sus mercados y su producción a expensas de la subsunción de pequeñas y medianas unidades productivas, incorporando grandes embarcaciones dispuestas para el congelado y procesado a bordo abarcando la totalidad del proceso productivo, desde la extracción a la comercialización. De esta forma operó en el sector pesquero la transnacionalización de los grupos económicos propietarios de las grandes empresas mediante la asociación, fusión, acuerdos o lazos financieros y/o tecnológicos con capitales extranjeros, integrándose al acelerado proceso de monopolización, concentración y creciente centralización del capital.

Paralelamente, en los ’70 y los ’80 se promocionó desde el Estado argentino la actividad pesquera en puertos patagónicos a través de reembolsos a las exportaciones de empresas instaladas al sur del paralelo 42º. Esta nueva orientación político-económica entró en conjunción con las transformaciones anteriormente mencionadas y su resultante fue el inicio de una nueva etapa en la actividad pesquera comercial marítima argentina. A partir de la década del ‘90 se profundizó la pérdida de preponderancia de la flota fresquera y del procesado en tierra con el incremento de los buques congeladores y de factoría con procesado a bordo, se masificó la quiebra de numerosas empresas con el correlato de una mayor concentración del capital en las grandes firmas de la rama y se reforzó el incentivo estatal para los puertos patagónicos. Esto generó una centralización y división entre las localizaciones portuarias Mar del Plata y la Patagonia, por la cual en la primera se localizó preponderantemente la flota fresquera y el procesado en tierra y en la segunda la flota congeladora y de factoría con procesado a bordo. Por su parte, las empresas integradas y los grandes grupos económicos pesqueros poseen una doble localización (marplatense y patagónica).

En cuanto al sector industrial, en lugar de concebir sus transformaciones en este período desde el constructo “desindustrialización”, preferimos la explicación de Grigera [2011] quien correlaciona dichas modificaciones con el proceso mismo de reestructuración capitalista. Las características económicas anteriormente mencionadas constituyen expresiones del nuevo patrón de acumulación, a las que se agregan la relocalización y desguace de enclaves industriales en determinadas coordenadas geográficas [Grigera 2011]. De aquí que el correlato de la mencionada división y concentración de la operatoria portuaria fue el cierre de muchas empresas más pequeñas que llegaron a provocar el desmantelamiento de la actividad pesquera en ciudades portuarias con menor grado de actividad, tales como Puerto Quequén/Necochea, cuya flota vinculada a la industria local fue preponderantemente costera. La incidencia de la flota costera en el sector ya venía decreciendo a nivel nacional desde la década del ’60, luego las nuevas políticas pesqueras implementadas en las décadas subsiguientes en conjunto con la renovación tecnológica acentuaron la merma en la cantidad de este tipo de embarcaciones y la necesidad de reconversión de las industrias asociadas a ellas. En el caso de Necochea, en lugar de reconversión se produjeron los cierres de todas y cada una de las plantas procesadoras de pescado, provocando una cuasi-evaporación de la rama a nivel local, llevando a los trabajadores despedidos a la subsunción en la desocupación, a la relocalización o a la reconversión laboral en otra rama. Parte de los obreros de la pesca marplatense corrieron la misma suerte, mientras que otros volvieron a ser contratados como socios de cooperativas creadas de forma fraudulenta por el mismo empresariado pesquero que previamente los había despedido. En este punto la reforma en la ley de Quiebras de 1995 otorgó un marco legal que facilitó a los empresarios la consecución de despidos masivos sin indemnizaciones, con el justificativo de una crisis o desfinanciamiento de la firma en proceso de quiebra. La permisividad en la utilización Ley de cooperativas 20.337 como máscara legal para encubrir maniobras fraudulentas es otra muestra del consentimiento del Estado ante diversos tipos de estafas laborales por parte de los empresarios.

Por otra parte, la reestructuración de la actividad pesquera acentuada en los ’90 desencadenó un esfuerzo de pesca por arriba de la posibilidad de renovación del caladero, provocando la sobreexplotación de la Merluza Hubbsi y la sobrecapitalización en el sector. Esta situación cobró el carácter de una fuerte crisis que tuvo su pico en el año 1997; hasta este año el volumen de las capturas se mantuvo ascendente y se superaron los niveles históricos. Ante una eventual extinción del caladero marplatense, el Estado nacional se vio impelido a promover decretos de paros biológicos, vedas y división de cupos para resguardar el recurso. A partir del año 1997 y como consecuencia tanto de la fuerte crisis de escasez de pescado como de las políticas estatales, se acentuó la modalidad de trabajo tercerizado en el sector industrial pesquero, situación que habilitó distintos procesos conflictivos que dieron lugar a diversos formatos de protesta obrera marplatense contra la tercerización durante las últimas dos décadas. La conformación de cooperativas fraudulentas por parte del empresariado pesquero demuestra cómo la apelación a una mayor explotación del trabajador no se utiliza solamente como mecanismo para compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio internacional [Marini 1973] sino también como compensación ante otros tipos de pérdidas en la tasa de ganancia ‑por ejemplo, ante el caso de crisis por escasez del recurso‑, o bien para incrementar las ganancias netas.

En Necochea-Quequén se presentó otra respuesta obrera frente al contexto de crisis y cierre de empresas pesqueras que comenzó en la década del ’70: un pequeño grupo emprendió la recuperación de las empresas y posterior conformación de cooperativas de trabajo. Los casos de “La Recuperada” y “Engraucoop” tienen el particular componente de ser las primeras empresas recuperadas del rubro pesca en Argentina. Apelando nuevamente al paralelismo entre ambas localizaciones portuarias, aquí se observa una nueva estrategia empresarial ante la caída de la tasa de ganancia: el cierre por quiebra, muchas veces fraudulenta, acarreando el despido masivo de los trabajadores de las firmas, quienes en la coyuntura actual generalmente no consiguen cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Entre los años 1998–2012 se presentaron tres escenarios: una primera etapa (1998–2003) se caracterizó por la lentitud del crecimiento tanto mundial como latinoamericano tras la oleada de crisis financieras y la crisis propia del modelo neoliberal tal como estaba configurado en los ’90; luego entre 2003–2008 se produjo una expansión económica acelerada tanto del mundo como de la mayoría de los países de la región basada fundamentalmente en el rol de China como importador de productos básicos sin procesar o poco procesados y exportador de bienes manufacturados, lo que configuró un contexto internacional favorable que implicó para América Latina el acceso a financiamiento externo y la mejora de los términos de intercambio con la suba de los precios de materias primas (commodities) extraídas y exportadas desde la región [Quenan, y Velut 2014]. Finalmente, el período entre 2008 y 2012 se caracterizó por una nueva crisis económica mundial, que sin embargo no afectó fuertemente al sector pesquero. En este sentido, para la industria pesquera el período de la convertibilidad estuvo marcado por la fuerte dependencia empresarial de la paridad cambiaria con el dólar, lo cual motivó en gran medida a la cooperativización fraudulenta como modo de incrementar la tasa de ganancia. Desde el año 2002, la devaluación implicó un incremento en los réditos empresariales en cuanto a las exportaciones y una caída del salario real, lo cual tuvo como correlato una conflictividad obrera ligada a la recomposición salarial, aunque se mantuvieron los reclamos ligados a la registración laboral.

Vemos entonces que la reconfiguración de la economía mundial a partir de 2003 con su correlato latinoamericano y nacional y la transitoria recuperación del recurso pesquero conllevaron el incremento de las ganancias de los grandes empresarios de la pesca local con el aumento del precio internacional del pescado, el cual es considerado como uno de los nuevos commodities circulantes en el mercado mundial. A pesar de ello, en esta coyuntura los viejos problemas persisten observándose una continuidad del rumbo neoliberal en las características empresariales y laborales, en términos de apertura económica, aumento de la monopolización y de precarización laboral, expresada tanto en la flexibilización del trabajo como en la persistencia del empleo no registrado en el sector. En este sentido, y como veremos aquí, los momentos de recomposición económica empresarial no tuvieron como correlato una mejora en la calidad de vida obrera, manteniéndose las formas de precarización laboral enraizadas en los ’90.

Veamos ahora con mayor detalle lo acontecido en la industria pesquera de Mar del Plata y Necochea en el período 1970–2013.

3. Entre la condensación y la evaporación: las industrias pesqueras de Mar del Plata y Necochea

En este apartado analizaremos datos provenientes de relevamientos realizados por el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) referidos a la industria pesquera de la provincia de Buenos Aires, comprendiendo que un alto porcentaje de la actividad provincial corresponde a la ciudad de Mar del Plata: 85% en 1962, 75% en 1982 y 92% en 1996 [Nieto 2014]. De acuerdo a ello, lo que sucede en la localidad marplatense es en gran medida expresión bonaerense; Necochea históricamente ha secundado esta posición preponderante representando alrededor del 10% de la actividad marplatense hasta 1996, cuando rondó el 6%. Esto lo contrastamos con datos provenientes de trabajos académicos de Bertolotti y col. [1987], Erratzi y col. [2000] –ambos pertenecientes al INIDEP- y también con estudios del Dr. Agustín Nieto [2014] basados en datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y con datos obtenidos de la prensa gráficas y de la memoria obrera.

Cabe aclarar que en el conteo general de las empresas excluimos del conjunto de establecimientos los casos relevados bajo la denominación “Cooperativas de trabajo/servicios”. Esta decisión fue conceptual y metodológica por varios motivos. En primer lugar porque –como definimos anteriormente- estas cooperativas pesqueras constituyen segmentos de unidades empresariales mayores que las crean y utilizan su mano de obra para industrializar materia prima aportada por las firmas contratantes, que luego comercializan el producto. En segundo lugar, presuponemos que su inclusión oscurecería el análisis de los resultados aparentando una realidad que no es tal, ya que de las 175 empresas relevadas por INIDEP en el año 1996, 70 son cooperativas marplatenses y por ello no conforman entidades autónomas sino fuerza de trabajo no registrada de otras empresas, actuando para nosotros como instalaciones incluidas en ellas a pesar de situarse en otra localización geográfica. Esto queda constatado en el mismo informe del INIDEP cuando se refiere al ámbito de comercialización de las cooperativas: “El 100% de estas empresas comercializan en el mercado interno, esto se debe a la modalidad de operación y de proceso de estas empresas, Las Cooperativas de Trabajo venden sus servicios de mano de obra a empresas del rubro Procesado, Fileteado y Congelado” [Bertolotti et al. 1997: 14]. Por ello preferimos tomarlas en cuenta en forma separada de los valores referidos a la cuantificación empresarial y luego ponerlas en relación con estos datos, a fin de captar más claramente su rol en la industria pesquera bonaerense.

3.1. Cambios en la industria

En primer término, observamos en los registros oficiales una reducción del número de establecimientos industriales que se encontraban efectivamente operando en ambas coordenadas portuarias bonaerenses luego de la década del ‘70. Las siguientes tablas exponen, por un lado, datos sobre la cantidad de establecimientos industriales pesqueros en Mar del Plata y Necochea para los años 1982 y 1996 en forma desagregada por rubro principal y en correlación con el total provincial; por otra parte, la localización de las empresas de la industria pesquera bonaerense durante los mismos años:

Tabla 1. Empresas de la industria pesquera Necochense y Marplatense en actividad discriminadas por rubro en relación con el total provincial, años 1982 y 1996

| Necochea | Mar del Plata | Total Pcial. | |||||

| 1982 | 1996 | 1982 | 1996 | 1982 | 1996 | ||

|

Rubro |

Procesado y fileteado | 1 | - | 51 | 25 | 52 | 27 |

| Procesado, fileteado y congelado | 1 | 2 | 48 | 40 | 51 | 42 | |

| Salado | 8 | 4 | 23 | 18 | 34 | 22 | |

| Conservas y semiconservas | - | - | 15 | 7 | 16 | 7 | |

| Harina | 1 | - | 7 | 5 | 8 | 5 | |

| Secado | - | - | 1 | - | 2 | - | |

| Conservación de congelado | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | |

| Aceite vitamínico | - | - | 1 | - | 1 | - | |

| Todos los rubros | 11 | 6 | 148 | 97 | 168 | 105 | |

Fuente: Elaborado en base a datos de Bertolotti y col [1987] y Padrón del Censo Nacional Pesquero año 1996, INIDEP.

Tabla 2. Cantidad de empresas de la industria pesquera en funcionamiento en la Provincia de Buenos Aires discriminada por localización portuaria, años 1982 y 1996

|

Cantidad de establecimientos |

|||

| Año 1982 | Año 1996 | ||

| Ciudad | Mar del Plata | 148 | 97 |

| Necochea | 11 | 6 | |

| Bahía Blanca | 4 | 2 | |

| Monte Hermoso | 2 | - | |

| San Clemente del Tuyú | 2 | - | |

| Claromecó | 1 | - | |

| Total | 168 | 105 | |

Fuente: Elaborado en base a datos de Bertolotti y col [1987] y Padrón del Censo Nacional Pesquero año 1996, INIDEP.

A través de los datos vertidos en estas tablas podemos comenzar una primera caracterización de las transformaciones en la industria pesquera bonaerense en las últimas cuatro décadas. De las 168 empresas en actividad en 1982, el 88% (148 establecimientos) se encontraba localizado en Mar del Plata, luego el 6,5% (11 plantas procesadoras) se ubicaba en Necochea. Las ciudades-puerto abordadas reunían entre sí 159 establecimientos activos mientras que las restantes plantas procesadoras pesqueras operando en la provincia se situaban en Bahía Blanca (4), Monte Hermoso (2), San Clemente del Tuyú (2) y Claromecó (1) (Bertolotti y col, 1987). Para 1996 los establecimientos industriales en actividad en la provincia de Buenos Aires descienden a 105, de los cuales 97 se encuentran en Mar del Plata, 6 en Necochea y 2 en Bahía Blanca (estas últimas corresponden al rubro de procesado y fileteado). En dicho año la mayoría de las unidades productivas realizaba tareas de procesado, fileteado y congelado (42) sumándose otras donde solo se procesa y filetea (27); luego en orden de importancia numérica siguen los establecimientos de salado (22), de elaboración de conservas y semiconservas (7) y harina de pescado (5). Por último, en dos plantas procesadoras se efectuaba exclusivamente la conservación de congelado.

Entonces, tomando como referencia los censos de los años 1982 y 1996, la reducción fue de 51 establecimientos en Mar del Plata (34%) y 5 establecimientos en Necochea (45%). En cuanto a los rubros desplazados observamos que el grueso de la disminución se encuentra en los segmentos de procesado y fileteado y de conservas contemplando más del 50% de los establecimientos, seguidos por los de procesado, fileteado y congelado, salado y harina, aunque en estos últimos tres rubros la merma fue mucho menos significativa.

Aquí nos resulta relevante poner en consideración a las 70 “cooperativas de servicios” relevadas por el INIDEP en Mar del Plata, ya que la totalidad de las mismas se desempeñan justamente en el rubro procesado y fileteado. Vemos entonces cómo la concentración empresarial operó precarizando la fuerza de trabajo a fin de reducir costos y aumentar la tasa de ganancia a costa de una mayor superexplotación obrera, obteniendo mayor plusvalía al decrecer el costo del capital variable, transformando empleo asalariado registrado en trabajo tercerizado. Esto implica para los trabajadores la pérdida de las garantías horaria y salarial, y su continuidad laboral depende por entero de la cantidad de recurso pesquero disponible por el empresario. A su vez, la forma de retribución a las cooperativas es el pago a destajo por unidad elaborada, la cual es medida según el tipo de producto pesquero procesado (kilos en el caso del filet, frascos en el caso de las anchoas, por ejemplo). De esta forma, los ingresos monetarios de los obreros dependen por entero de la cantidad de producción que alcancen procesar en los tiempos establecidos por la empresa contratante.

En el caso de Necochea, de acuerdo a la prensa gráfica y a la memoria obrera, en el año 2012 cerró la última planta procesadora de pescado que se encontraba funcionando activamente en la ciudad, último establecimiento de una seguidilla de cierres iniciado en los ’80 de acuerdo a los registros obtenidos hasta el momento [Ecos diarios, ediciones correspondientes a los días 6 de noviembre de 1980, 8 de marzo de 1981 y 2 de febrero de 2012].

Por otra parte, analizando el número total de establecimientos del país, para el año 1996 el total nacional fue de 167 plantas procesadoras de pescado ‑descontando, nuevamente, a las cooperativas-. Los 62 establecimientos que no se ubican en la región bonaerense lo hacen en la región patagónica, la cual habría acrecentado el número de establecimientos en razón de casi un 200% si consideramos a los 21 que se encontraban en actividad allí en 1982 [Bertolotti y col. 1987].

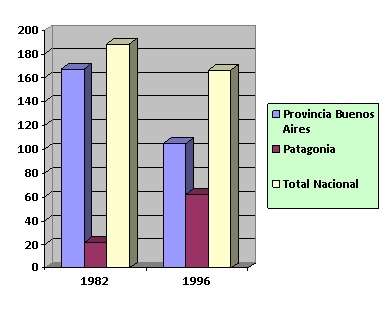

Gráfico 1. Cantidad de establecimientos de la industria pesquera en la provincia de Buenos Aires y en puertos patagónicos, años 1982 y 1996

Fuentes: Elaborado en base a datos expuestos en Bertolotti y col [1987] e Inidep – Padrón del Censo Nacional Pesquero 1996

Ahora bien, teniendo en cuenta los 63 establecimientos perdidos en la provincia de Buenos Aires y los 41 adquiridos en la Patagonia en el período 1982/1996, la disminución se reduce notablemente. Vemos entonces cómo operó en la industria pesquera la reestructuración capitalista no solo por concentración sino también por relocalización [Grigera 2011] a través del traslado de parte de este sector económico desde la provincia de Buenos Aires a la Patagonia, movimiento iniciado en la última dictadura cívico militar y reforzado durante las décadas subsiguientes.

3.2 Cambios en la fuerza de trabajo

Analicemos ahora la fuerza de trabajo ocupada en el sector de acuerdo a la documentación precedente. Descontando a los trabajadores incluidos en las cooperativas fraudulentas observamos que la fuerza de trabajo asalariada y registrada en la industria pesquera para 1996 descendió en un 42% con respecto a 1982. En la siguiente tabla se muestra la disminución en la cantidad de puestos de trabajo en forma desagregada por rubro:

Tabla 3. Cantidad de trabajadores de la industria pesquera bonaerense desagregada por tipo de establecimiento industrial, años 1982 y 1996

| Número de trabajadores ocupados | |||

| Año 1982 | Año 1996 | ||

| Rubro principal | Plantas de procesado, fileteado y congelado | 4.875 | 2.951 |

| Plantas de procesado y fileteado | 1.347 | 376 | |

| Plantas de elaboración de conservas y semiconservas | 1.445 | 762 | |

| Saladeros* | 613 | 707 | |

| Plantas de elaboración de harina de pescado | 128 | 106 | |

| Otros | 4 | - | |

| Subtotal | 8.412 | 4.902 | |

| Cooperativas fraudulentas | - | 3.303 | |

| Total trabajadores ocupados | 8.412 | 8.205 | |

Fuente: Elaborado en base a datos de Bertolotti y col. [1987] y Censo Nacional Pesquero [1996].

* De acuerdo al padrón censal y al trabajo consultado, del total de trabajadores ocupados en saladeros solo una cifra cercana al 50 % se desempeña como personal estable, mientras el resto lo realiza en forma temporaria. En dicho padrón se encuentra desagregado el mismo dato para el resto de los establecimientos industriales, pero el porcentaje de trabajadores temporarios es insignificante, cuando no inexistente.

Observamos la pérdida de 2.895 puestos de trabajo dentro de los rubros de procesado, fileteado y congelado, a los que agregando los 683 del sector de conservas y semiconservas, en su conjunto suman 3.578 puestos de trabajo perdidos entre los años 1982 y 1996. Aquí nuevamente introducimos la categoría de cooperativas de trabajo para constatar que el grueso de las fuentes laborales perdidas corresponde a la fuerza de trabajo asalariado registrada, ya que en el año 1996 se desempeñaban 3.303 trabajadores en las cooperativas –cuyo rubro principal es el de procesado y fileteado-. Si se suman estos obreros cooperativizados al resto, en total se contabilizan 8.205 ocupados en el sector para el año 1996, 207 menos que en 1982, lo que representa una disminución del 2,5%. Tomando este período, entonces, la disminución de puestos de trabajo no es tan significativa en cuanto a la cantidad sino en relación con la calidad de los mismos, ya que al menos un 40% se encuentra cooperativizado/tercerizado y por lo tanto precarizado. Tomando otro punto de referencia, si consideramos los trabajos de Mateo, Nieto y Colombo [2010] y Colombo [2014], en su apogeo durante la década del ‘70 la industria pesquera marplatense albergó más de 15.000 trabajadores, por lo que la reducción operada entre esta década y el año 1996 corresponde aproximadamente a un 50% de los puestos de trabajo totales y un 67% si consideramos al sector asalariado registrado. Actualmente, de acuerdo a las últimas mediciones académicas, el número total de trabajadores de la industria pesquera ronda los 7.000, ya sean asalariados registrados o no registrados [Mateo et al. 2010; Nieto, 2014].

En Necochea, de acuerdo a las memorias obrera y sindical hubo 3.000 puestos de trabajo en el ápice de la industria pesquera local. De aquí que, si tomamos como referencia el año 2012, se habrían perdido el 100% de los puestos de trabajo dentro del grupo de los asalariados bajo relación de dependencia, quedando solamente los aproximadamente 30 empleos correspondientes a las empresas recuperadas –en cooperativas‑, que representan el 1% del total máximo local registrado en la década del ’70.

3.3 Cambios en el proceso de trabajo

En cuanto a los cambios en el proceso de trabajo, del conjunto de tareas laborales que puede desempeñar un obrero de la industria pesquera nos centraremos aquí en el puesto de filetero y dejaremos de lado por el momento las transformaciones en las tareas y condiciones de trabajo propias de los puestos de peón y envasador/empaquetador, que en conjunto con el fileteado conforman el grueso de las fuentes laborales involucradas en una planta de procesamiento pesquero. Esta elección se basa en la pertinencia de dicho puesto de trabajo para exponer con mayor claridad el modo en que la disponibilidad del recurso natural y las formas que asume la relación capital/trabajo modifican las condiciones laborales.

El trabajo del fileteado es artesanal y se basa en aptitudes para el uso técnico del cuchillo, hasta el momento la mano humana es la que mejor puede realizar la tarea, no encontrando aún efectivo reemplazo de la maquinaria por la fina destreza requerida. Esta labor se encuentra regulada por el Convenio 161/75 del año 1975, el cual incluye garantías salariales y horarias, control de las balanzas por parte del delegado de planta y un tamaño mínimo de la merluza a procesar, entre otros puntos. Pero dicho convenio solo rige para los trabajadores en relación de dependencia, el resto de obreros se encuentra o bien cooperativizado –es decir, no goza de ningún tipo de convenio de contrato laboral- o bien bajo el convenio Pyme, anexo del CCT 161, el cual contiene sustanciales diferencias con el mismo.

En cuanto a las transformaciones en el proceso de trabajo antes y después de la reestructuración capitalista, uno de los principales cambios se refiere a la desregulación de la jornada laboral, haciendo que la misma se extienda y se determine diariamente en base a la cantidad de pescado disponible. Esta flexibilización laboral se impuso en los ’90 y una de sus diferencias con antaño consiste en el pago a destajo por las horas de trabajo extendidas, ya que las mismas no se consideran “horas extras” sino parte de la jornada laboral normal. Por otra parte, actualmente el obrero no goza del derecho de optar entre realizar o no dicha jornada laboral extendida, sino que forma parte de su contrato en el caso de estar bajo el convenio Pyme o de su necesidad de cumplimentar con los tiempos de la producción en caso de integrar una cooperativa.

Otro de los cambios sustanciales en el proceso de trabajo fue producto de la disminución del tamaño general del pescado a procesar, debido fundamentalmente a la crisis del caladero por sobrepesca y la depredación del recurso pesquero. Con el correr de los años, esto desembocó en que para alcanzar el nivel extractivo demandado por el empresariado, los barcos debían capturar especímenes que no lograban llegar al grado de adultez que se corresponde con el tamaño mínimo de pescado apto para procesar dispuesto por el CCT 161. Esto se traduce en que los fileteros deben cortar pescados más pequeños, debiendo entonces procesar más cantidad de filetes –es decir, trabajar más- para ganar lo mismo que antaño, lo cual implica una intensificación del trabajo de acuerdo a Coriat [1982].

Al respecto Darío, filetero necochense, describe los cambios en el proceso de trabajo que implicó la instauración del régimen de trabajo de las cooperativas fraudulentas:

Lo que sí era una explotación total, ahora nos damos cuenta de lo que uno a veces hizo por la necesidad de trabajar, cobrar dos pesos por hora, no tener ninguna cobertura de nada… Te accidentabas y en ese momento tenías un seguro de diez pesos por día, entonces uno a veces venía roto a trabajar, estabas jodido o te golpeabas o algo y te convenía venir a trabajar igual porque haciendo más horas hacías más que diez pesos. En esa época trabajábamos todos los días desde las diez de la mañana hasta las diez, once de la noche, doce… Hemos estado hasta las dos de la madrugada trabajando. Y al otro día a las siete de vuelta. No había horas extras, no había aguinaldo, vacaciones, no había nada, no te daban ni siquiera la ropa de trabajo [Darío, 34 años, filetero, La Recuperada 2011].

Se observa cómo a través de los mecanismos explicitados se genera una superexplotación obrera que para los trabajadores significa tanto una intensificación como una extensión de la jornada de trabajo. Además, se suman otros elementos de precarización como la falta de ropa de trabajo, de condiciones de higiene y seguridad, y en el caso de las cooperativas falta de cobertura de riesgos laborales.

3.4 Proceso de concentración

Para visualizar la concentración empresarial tomaremos los datos del trabajo de Allen [2010] que exhiben para el año 1974 un total de 30 grandes empresas marplatenses mientras que en el 2001 “seis grandes firmas concentraban el proceso local de captura y comercialización, subcontratando la mayoría del proceso productivo a manos de cooperativas de trabajo” [Allen 2010: 158]. Los resultados de las investigaciones de Mateo, Nieto y Colombo [2010] también refieren el incremento en la monopolización del sector por parte de cuatro grandes grupos económicos de la pesca, firmas que se presentaban como “integradas” en 1997 y que participaron previamente en los acuerdos de charteo y conformación de sociedades mixtas con capitales extranjeros, fundamentalmente de la CEE. Estos grupos económicos ‑cuyas firmas son Barilari, Solimeno, Moscuzza y Valastro S.A.- incrementaron su productividad y extracción de plusvalía recurriendo a la incorporación de tecnología, la modernización de la flota y la diversificación vertical y horizontal, implementando también la tercerización de fuerza de trabajo a través de cooperativas fraudulentas; poseen capital tanto en Mar del Plata como en la Patagonia y concentran 17 empresas, al menos 3.200 trabajadores y 44 buques [Mateo et al. 2010].

Si a estos datos incorporamos el cierre del universo total de empresas pesqueras necochenses entre la década del ‘70 y el año 2012, vemos entonces cómo la condensación de la industria pesquera marplatense con la correlativa evaporación en Necochea es parte de una reestructuración capitalista que renovó tecnología, precarizó la fuerza de trabajo y aumentó la productividad y el extractivismo. Estas dos últimas características las constatamos observando la evolución de las exportaciones de productos pesqueros y del volumen de las capturas, información que se vuelca a continuación:

Tabla 4. Exportaciones argentinas de productos pesqueros, períodos 1978–1984, 1993–1997 y 2001–2012

| AÑO | Toneladas exportadas |

Total exportaciones (en Miles de U$S) |

Precio por tonelada (en Miles de U$s) |

| 1978 | 216.075 | 159.075 | 0,73 |

| 1979 | 248.714 | 213.791 | 0,85 |

| 1980 | 161.338 | 142.966 | 0,88 |

| 1981 | 147.298 | 134.414 | 0,91 |

| 1982 | 232.035 | 184.896 | 0,79 |

| 1983 | 198.411 | 177.294 | 0,89 |

| 1984 | 124.763 | 149.108 | 1,19 |

| 1993 | 476.627 | 709.300 | 1,48 |

| 1994 | 536.216 | 727.000 | 1,35 |

| 1995 | 582.577 | 917.200 | 1,57 |

| 1996 | 671.672 | 1.010.900 | 1,50 |

| 1997 | 687.944 | 1.033.100 | 1,50 |

| 2001 | 453.515 | 895.111 | 1,97 |

| 2002 | 456.431 | 781.382 | 1,71 |

| 2003 | 487.183 | 886.211 | 1,81 |

| 2004 | 494.220 | 816.623 | 1,65 |

| 2005 | 495.580 | 810.565 | 1,63 |

| 2006 | 627.469 | 1.248.804 | 1,99 |

| 2007 | 540.367 | 1.104.018 | 2,04 |

| 2008 | 561.601 | 1.299.282 | 2,31 |

| 2009 | 484.816 | 1.118.742 | 2,30 |

| 2010 | 456.471 | 1.321.874 | 2,89 |

| 2011 | 471.169 | 1.490.053 | 3,16 |

| 2012 | 431.668 | 1.332.558 | 3,08 |

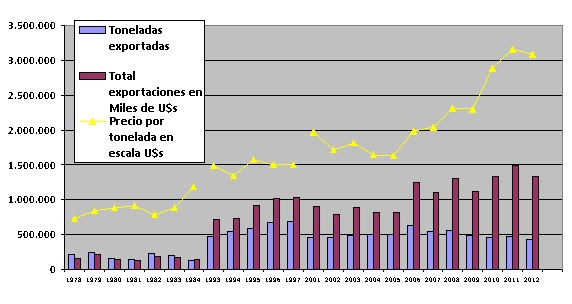

Gráfico 2: Exportaciones argentinas de productos pesqueros en toneladas y en miles de U$S, en relación al precio por tonelada exportada. Períodos 1978–1984, 1993–1997 y 2001–2012

Fuentes: Período 1978- 1984, elaborado en base a datos de Bertolotti, I. Piergentili, G. y Cabut, D. (1987); período 1993–1997, elaborado en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Indec; período 2001–2012, elaborado en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Este gráfico muestra que, si bien con algunos altibajos propios del funcionamiento del mercado mundial, el precio de la tonelada de pescado exportado fue en aumento creciente hasta cuadriplicarse entre 1978 y 2012. También se incrementaron las toneladas exportadas, pero aquí la curva guarda una diferencia importante: en primer lugar, en los primeros años de la década del 80’ no se pudo alcanzar el volumen exportado a finales de los ’70, pero en los ’90 estos valores se superaron ampliamente, llegando a representar en 1997 un aumento del 276% con respecto a la cifra más alta anteriormente alcanzada en 1979. En segundo lugar, las toneladas tendieron a descender en los últimos años, solo alcanzando las 600.000 toneladas obtenidas en los ’90 en el año 2006. Esto se corresponde con la sobrepesca y escasez del recurso pequero, no obstante lo cual no han mermado las ganancias empresariales al subir el precio de los productos pesqueros de exportación. Al respecto, una publicación oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesquera – la Revista alimentos Argentinos- señalaba en un informe referido al comercio pesquero mundial que: “El valor del comercio mundial del pescado y productos pesqueros ascendió a 58.200 millones de dólares en 2002, un 5% más que en 2000 y un 45% más que en 1992. El volumen de estas exportaciones fue de 50 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento del 40,7% desde 1992, pero un ligero descenso (1%) respecto a 2000. Es interesante señalar que, tras decenios de gran crecimiento, el volumen del pescado comercializado se ha mantenido relativamente estable en los últimos años”.[2] Estos datos permiten inferir que la escasez del recurso pesquero es un problema que se presenta no solo a nivel nacional, sino mundial, el cual hasta el momento no ha afectado fuertemente la rentabilidad de la industria pesquera.

Para finalizar el recorrido propuesto, en el último apartado trataremos las respuestas obreras ante las nuevas condiciones del capital.

4. Entre el fraude laboral y la autogestión: cooperativas pesqueras en Mar del Plata y Necochea

De acuerdo a Grigera: “La experiencia social que tiene la clase obrera de la reestructuración capitalista es el desempleo. La relocalización, concentración y desguace de ramas se han vivido colectivamente como desocupación” [2011: 98]. En el caso de la industria pesquera, también se ha vivido como precarización de las condiciones de trabajo bajo la forma de la cooperativización, y puntualmente para los trabajadores marplatenses como una tercerización de la fuerza de trabajo impuesta desde la patronal. En el caso necochense, consideramos que, en el contexto de desguace de la rama, tanto la resistencia obrera como la connivencia estatal y falta de perjuicio para la gran industria han permitido el surgimiento y la continuidad ‑temporaria- de cooperativas enmarcadas en procesos de recuperación dos empresas en situación de inminente quiebra, aunque solo una de ellas se desenvuelve actualmente en el sector industrial mientras que la restante lleva a cabo la venta directa al público de pescado fresco comprado y fileteado por los propios trabajadores.

En este apartado presentaremos una primera aproximación a estas realidades obreras, las cuales comparten el marco de la precarización laboral y riesgo constante de desempleo.

4.1 La recuperación de empresas pesqueras: la resistencia de los obreros necochenses a la desocupación

Comenzando por el caso necochense, tanto la ex Industrial Pesquera como la ex Engraulis (firmas que desembocaron en las ERT La Recuperada y Engraucoop, respectivamente), desarrollaban actividades de procesado y venta en el mercado externo en Necochea desde la década del ’70. Mientras que la primera se dedicaba a la producción fresquera (lenguado y raya en mayor medida) y sus propietarios eran argentinos, la segunda realizaba conservas de anchoas y sus capitales eran extranjeros. Ambas firmas desarrollaron el procesamiento de pescado de forma ininterrumpida hasta su detenimiento de la producción y anuncio de cierre por quiebra en el año 2011. En ese momento contaban con varios trabajadores de más de 20 años de antigüedad, muchos de los cuales habían tenido como única experiencia laboral el trabajo en dichas unidades productivas.

Industrial Pesquera contaba con 27 trabajadores efectivos en el año 2011, mientras que en Engraulis se desempeñaban 60 obreros en forma permanente. El personal temporario igualaba al estable en los períodos en los que el volumen de materia prima dentro de la unidad productiva aumentaba en ambas empresas. En industrial pesquera predominaban los trabajadores de género masculino, mientras que en Engraucoop el 90% eran mujeres [Nogueira 2016].

Entre los años 2010 y 2012, ante el anuncio de cierre por quiebra de estas firmas pesqueras los trabajadores emprendieron una serie de acciones tendientes a preservar su fuente laboral, que se tradujeron en diversos hechos de conflictividad social vinculados con la recuperación de las empresas. La toma u ocupación de los establecimientos fabriles junto a manifestaciones en la vía pública ‑tanto en las inmediaciones de las unidades productivas como de agencias estatales implicadas en el conflicto- se destacaron entre las acciones obreras más recurrentes, a las que se agregan peñas, festivales y reuniones tripartitas con funcionarios estatales, representantes empresariales y sindicales. En su conjunto, ambos grupos obreros emprendieron 32 acciones de rebelión, con participación de otros actores tales como el Sindicato de la Alimentación, una organización política del Frente Popular Darío Santillán, docentes y estudiantes de la carrera terciaria de trabajo social, otros trabajadores de la pesca, artistas y vecinos. En un primer momento el objetivo fue la reactivación de las empresas para retomar las actividades laborales, pero luego de anunciarse la quiebra de las firmas los trabajadores reorientaron su propósito hacia la autogestión obrera como única salida para resistir tanto el desalojo del sector como para evitar períodos inciertos de desocupación. En este sentido, estas luchas se enmarcaron en el carácter de tipo “defensivo” de la recuperación de empresas [Brunet y Pizzi 2011].

A pesar de los más de 200 casos de empresas recuperadas argentinas registrados hasta 2011, los trabajadores desconocían estas experiencias, las cuales les fueron difundidas en el mismo proceso de lucha por parte del Sindicato de la Alimentación y de una de las organizaciones involucradas. La Recuperada fue el primer caso de recuperación de una empresa pesquera, que actuó como precedente e impulsor de Engraucoop.

Luego de meses de lucha colectiva ambos agrupamientos obreros obtuvieron el aval judicial y gubernamental para desempeñarse como cooperativas en sus lugares de trabajo, pero de forma transitoria ‑hasta tanto se resuelva la subasta del inmueble‑, por ello aún poseen un destino incierto. Más allá de eso, en su corta vida tanto el desmantelamiento del sector en Necochea como la lógica de circulación del sistema capitalista les han dificultado alcanzar un funcionamiento cotidiano que supere las reducidas remuneraciones, la discontinuidad laboral y la incertidumbre diaria, a pesar de los logros de la gestión obrera en el terreno de la producción ‑repartición igualitaria de los ingresos y las tareas, mecanismos de democracia directa para la toma de decisiones, aprendizaje del funcionamiento de la totalidad del proceso productivo, entre otras-. En este sentido, son pertinentes los desarrollos de Ghigliani [2007], Hernandez [2013] y Hopp, [2012] al señalar los límites y obstáculos que el capitalismo les impone a las empresas recuperadas luego de los primeros momentos de lucha, una vez superado el objetivo inmediato de la continuidad laboral de los obreros despedidos tras el cierre empresarial. Los casos necochenses reafirman la idea de que la incorporación de la recuperación de empresas dentro de los repertorios de la lucha obrera actual sigue siendo un camino ‑quizás el único- para conservar el puesto de trabajo propio, y en general la condición de trabajador ocupado, en contextos de crisis empresarial. Sin embargo, la cotidianeidad de las empresas bajo gestión obrera conlleva muchas dificultades y vuelve impracticables no solo determinados ideales y expectativas vinculados a su origen, sino también la obtención de una mínima rentabilidad que asegure a sus trabajadores un salario de subsistencia. A su vez, los ritmos de circulación en el mercado provocan la emergencia de mecanismos de autoexplotación mediante la intensificación y la extensión de la jornada laboral, como también la venta de fuerza de trabajo de forma tercerizada a otras empresas [Rebon 2004]. Por otra parte, al no existir una figura jurídica propia para estos trabajadores [Hopp 2012], deben inscribirse como monotributistas y por ello sus pérdidas en materia de legislación laboral se igualan a las de los trabajadores cooperativizados marplatenses: ellos mismos deben abonar sus propias cargas sociales y no hay garantías estatales en cuanto a la continuidad en el trabajo.

De esta forma si bien los obreros continúan valorando la lucha y el sostenimiento del emprendimiento autogestivo, también viven estas experiencias signados por la incertidumbre, los bajos ingresos y en general un empeoramiento de las condiciones laborales con respecto al contrato en relación de dependencia. Así lo relatan los trabajadores:

...y es muy poco lo que entra acá, cada compra es una cantidad de plata que a nosotros no nos queda un margen muy grande, nosotros del sueldo básico que tendría que ser estamos muy abajo y nos cuesta mucho seguir y te desgasta, ver que los compañeros se van yendo y no podés decirles nada viste por conseguir otra cosa. Y bueno, creo que hemos quedado yo y Darío, más los chicos, pero en realidad los antiguos que quedamos somos yo y él, que son los que más años nos deben [Mario, 58 años, filetero, La Recuperada 2013].

Este invierno fue durísimo, estar sin trabajar, sin ingresos, sin un montón de cuestiones, donde muchas veces te da ganas de decir y bueno, abandono todo y me voy, nos vamos, y bueno para eso siempre estamos los compañeros, nos ayudamos, nos damos fortaleza. Nosotros cada año que pasamos siempre tuvimos que inventar alguna cosa nueva para seguir subsistiendo… Nosotros siempre la vamos a mantener, vamos a seguir luchándola acá dentro, a medida que uno pueda también ir viviendo, porque hoy a uno económicamente no le sirve… Nosotros tenemos familia y necesitás, nosotros mientras podamos ir generando cosas para llevar un mango a la casa… O sea, vamos a seguir estando acá, y nosotros también pensamos con el tiempo ir generando otro tipo de cosa, no solamente filetear el pescado [Darío, 34 años, filetero, La Recuperada 2013].

Está bueno trabajar sin patrón, pero también tiene sus cosas, tiene sus pro y sus contra, es como todo, nada es tan fácil como parece, y menos nosotros que en la parte nuestra siempre nos están poniendo palos en la rueda y cuesta todos los días, es una lucha diaria y cuesta todos los días [Natalia, 38 años, filetera, La Recuperada 2013].

Nosotras venimos trabajando haciendo más horas y todo para poder compensar eso. El sueldo todavía no alcanza. Y por ahí algunas tenemos marido, somos la mayoría mujeres que tenemos alguien detrás. Pero hay otras personas que sí, que son por ahí tres o cuatro que sí son cabeza de familia, sostén del hogar, y a una que tiene marido se le complica, entonces te podés imaginar alguien que está solo [Verónica, 32 años, filetera, Engraucoop 2013].

Vos antes venías, trabajabas y sabías que cada quince días tenías un sueldo, venías, hacías tu trabajo y te ibas, cabeza fresca, y ahora no [Vanesa, 45 años, filetera, Engraucoop 2013].

Antes vos venías, hacías lo que tenías que hacer y listo, (…) ahora al estar todas en todos los lugares también vas aprendiendo más, la que era muy callada de repente ya se da cuenta y empieza a hablar, por ahí la que no tenías ni idea de los números ahora se da cuenta cómo son las cosas. (…) Yo me doy cuenta de un montón de cosas que antes no sabía de esta fábrica, los diferentes procesos, las diferentes formas de trabajar, la oficina, el control de calidad. (…) Y es una manera que nosotras estamos aprendiendo más, venimos y estamos más abiertas. Antes no sabías ni cómo entraba la pesca [Entrevista a Analía, 49 años, filetera, Engraucoop 2013].

Se observa que la resistencia obrera a la desocupación deja como saldo no solo la conservación del puesto de trabajo, sino una nueva posición subjetiva de los obreros como administradores colectivos de su propia producción, con los aprendizajes y la ganancia personal que ello implica. En cuanto al proceso de trabajo, si bien se hace referencia a las extenuantes jornadas en determinados momentos cercanos a fechas de entrega de productos, se observa un relajamiento de la disciplina fabril tradicional. Esto se evidencia no solo en la eliminación de puestos gerenciales, de vigilancia e instrumentos de control como las cámaras de seguridad, sino en la posibilidad de implementar descansos durante la jornada laboral, escuchar música, tomar mate, en un clima en el que abundan las charlas, los chistes y las risas. El buen humor con el que los trabajadores vivencian las penurias de la autogestión se manifestó durante todas las entrevistas, incluso en momentos del relato en los que se hacía referencia a los grandes problemas para trabajar y para subsistir. Sin embargo, las dificultades diarias vinculadas a la falta de rentabilidad y los bajos ingresos monetarios a pesar del esfuerzo, dedicación y los anhelos obreros de “sacar adelante” la empresa también forman parte de estas experiencias en términos de frustración, desánimo e incertidumbre, en conjunto con las condiciones materiales de vida precarias.

Finalmente, este grupo de aproximadamente 30 obreros contrasta con los centenares de necochenses cuya consecuencia del desmantelamiento del sector industrial pesquero a nivel local se tradujo en la desocupación, restringiéndose sus posibilidades laborales a la reinserción en otras ramas económicas o a la relocalización en Mar del Plata o la Patagonia, a fin de continuar desempeñándose como obreros de la pesca.

4.2 La resistencia obrera marplatense: la lucha continua por la registración laboral

De acuerdo a estudios al respecto, los trabajadores cooperativizados marplatenses mostraron ampliamente su disconformidad con la realidad laboral del sector a partir de los ’90, cuando los cierres empresariales desembocaron en la cooperativización fraudulenta. Al igual que sus pares necochenses realizaron ocupaciones de plantas pesqueras y también de la sede sindical y agencias estatales.

La organización del grueso de la fuerza de trabajo en cooperativas se dio inicialmente en un período de 4 meses entre 1991 y 1992 [Allen 2010]. Diversos testimonios obreros que integran los trabajos de Lanari y Cutuli [2010] y Colombo [2014] relatan cómo el temor al desempleo, maniobras e incluso promesas empresariales ‑que versaban sobre el traspaso de la propiedad de los bienes de capital hacia los trabajadores de las cooperativas- se conjugaron como condicionantes que dieron lugar al surgimiento de las mismas. Incluso algunos trabajadores prefirieron rechazar la indemnización a fin de integrar una cooperativa, eligiendo la continuidad mediante la precarización laboral por sobre el desalojo del sector. Luego, la crisis de la merluza de 1997 propició una nueva proliferación de esta forma de tercerización, de la cual aún no tenemos datos oficiales completos. Empero, uno de los trabajos consultados exhibe las firmas sancionadas en el año 2004 por el Ministerio de Trabajo, las cuales fueron multadas por ejercer fraude laboral contra un total de 1.844 obreros [Mateo et al. 2010].

Los principales objetivos de las acciones obreras fueron ciertas garantías salariales y el registro bajo el convenio laboral de 1975. Una peculiaridad de la conflictividad de este grupo de trabajadores fue la lucha contra la conducción gremial del SOIP ‑Sindicato Obrero de la Industria del Pescado‑, en forma paralela con la disputa contra los empresarios y el Estado. Ya entrada la década del ’90, los obreros criticaban que la dirigencia gremial solo realizara reclamos de registración laboral de los cooperativizados utilizando los canales formales institucionales, con resultados infructuosos; y a su vez, que no ofreciera respaldo ni afiliación gremial a estos trabajadores. Esta fuerte crítica propició el surgimiento de organizaciones de obreros pesqueros pertenecientes a cooperativas fraudulentas, quienes además de realizar tomas, piquetes y manifestaciones se propusieron disputar la conducción gremial, en una coalición con algunos trabajadores asalariados registrados. Una de estas organizaciones fue la Unión Obrera del Pescado, cuyos integrantes ganaron las elecciones gremiales del año 2002. A partir de ese año, la lucha por la registración laboral comenzó a expresarse en las calles marplatenses no solo por parte de los trabajadores, sino también por parte del SOIP, y en ocasiones en forma unificada con el reclamo de recomposición salarial de los trabajadores en relación de dependencia.

En términos de intensidad y amplitud de los conflictos, en los años 2000 y 2007 dos “estallidos sociales” condensaron mediante verdaderos motines la ira obrera [Nieto 2008; Colombo 2007], aunque su magnitud no determinó resultados positivos ni mejoras significativas en la condición precarizada. El llamado “Convenio Pyme” obtenido como saldo de la gran movilización del año 2007 posibilitó la registración laboral de obreros previamente cooperativizados, pero a través de un nuevo marco legal para las mismas condiciones de inestabilidad, flexibilización horaria e intensificación de la producción. Así lo expresa un trabajador marplatense: “El convenio Pyme no es acertado. La misma gente que estaba trabajando en las seudocooperativas, ahora lo hace bajo este acuerdo, y no hay diferencia en la práctica” [Entrevista a Patricio, IndustrialCoop, en Zelaya 2013].

El año 2011 volvió a mostrar incandescencia la lucha obrera relativa a la industria pesquera, tanto en procesos enmarcados en la recomposición salarial –con acciones tales como bloqueo de todos los accesos al puerto de Mar del Plata y huelgas que llegaron a las 72 hs. de duración- como en la repetida demanda de registración laboral. Sin embargo, esta “dualización de las demandas” ‑resultante de la dualización de la fuerza de trabajo- obtiene resultados diferenciados, lo que provoca que en determinado momento prosigan en distintos carriles de expresión conflictiva. Una vez obtenida cierta recomposición salarial luego de negociaciones y manifestaciones, los trabajadores en relación de dependencia retoman las tareas laborales, mientras que la registración laboral solo se ha obtenido de forma parcial y fragmentada mediante convenios por empresa, como muestra lo sucedido en los conflictos del año 2011 [Agencia Nova, edición del día 15 de junio de 2011]. Por ello los trabajadores cooperativizados continúan su lucha por vías alternativas a la huelga, tales como las tomas, los bloqueos, las manifestaciones en la vía pública, los ataques a las plantas pesqueras y a los domicilios de los empresarios, entre otras.

La persistencia e intensificación de la protesta en determinados períodos demuestra que tanto la cooperativización fraudulenta en particular como la precarización laboral en general continúan siendo fuertemente resistidas por los obreros marplatenses de la industria pesquera. La dualización de la fuerza de trabajo en este sentido no solo expone el empeoramiento de las condiciones laborales y de contratación de un sector de la clase obrera, sino que también actúa como fundamento de la protesta de ese sector precarizado, que lucha por las condiciones laborales enmarcadas en los convenios colectivos de trabajo aún vigentes para otro sector de obreros ‑los menos perjudicados por el capital-. Consideramos que la recuperación de la participación gremial lograda por los obreros cooperativizados es otro elemento que incide en la mantención de la lucha de este grupo de trabajadores. Si bien toda lucha gremial por la actualización salarial del sector registrado impacta en las remuneraciones de los cooperativizados y contratados, la inclusión del SOIP como parte activa en los conflictos por registración laboral permitió también la consecución de huelgas por empresa con un respaldo institucional-legal. A su vez, redujo la marginalidad de este considerable número de obreros, cuyos reclamos hasta 2002 debían permanecer en el límite de los planes sociales y subsidios estatales.

No obstante, el carácter irresoluto de las principales luchas obreras contra el capital provoca que estos escenarios no dejen de repetirse en la industria pesquera marplatense, reapareciendo sujetos, organizaciones y formas de rebelión. Por ello la actualización salarial y la registración laboral continúan siendo los pivotes que configuran la conflictividad obrera de la industria pesquera marplatense, en un contexto signado por la precarización y la inestabilidad con un constante riesgo de desocupación.

Palabras finales

A lo largo de la exposición hemos querido retratar, por lo menos en parte, la compleja realidad del sector industrial pesquero de las ciudades Mar del Plata y Necochea, y sus transformaciones a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Vimos que la expansión y las crisis de la pesca comercial marítima argentina desde los ’70 hasta la actualidad se correlacionan con la necesidad de reestructuración capitalista y los avatares de las grandes potencias pesqueras. Asimismo, se encuentran ligadas a procesos más extensivos del modelo neoliberal: la concentración con una creciente monopolización del capital, su transnacionalización y procesos de relocalización. Los mismos implicaron el desmantelamiento de pequeños enclaves industriales, la sobreextracción del recurso y la precarización de las condiciones de vida y del trabajo para los obreros de la rama, las cuales se expresan en la cooperativización de los trabajadores.

Necochea y Mar del Plata exponen las características de la nueva configuración económico-social y sus lineamientos políticos, las cuales a nivel empresarial implicaron procesos de desmantelamiento/evaporación y concentración/condensación, respectivamente. En el polo laboral, a la reducción de la fuerza de trabajo y desalojo del sector se le agregan las nuevas condiciones de precarización a través de una cooperativización fraudulenta en el caso marplatense y otra enmarcada en procesos de recuperación en Necochea. Ambos tipos de cooperativas forman parte del proceso más general de dualización de la fuerza de trabajo, por el cual se fragmenta a la clase obrera en un sector asalariado registrado bajo convenios colectivos de trabajo y otro sector sin registración laboral que no goza de determinados derechos laborales, ni de garantías horaria y salarial, entre otras formas de precarización laboral.

En las primeras décadas del nuevo milenio vemos que la virtual recuperación del recurso pesquero junto con el alza de los precios del pescado, el aumento de capturas y exportaciones en el contexto de la devaluación posibilitaron la recuperación económica empresarial pero no modificaron las condiciones precarias del trabajo. Por ello, la clase trabajadora continúa resistiendo a la explotación, opresión y desempleo combatiendo al capital a través de la organización y la lucha.

Citas

* Becaria doctoral CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). MACNBR Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Sede Quequén. Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén. Correo electrónico: nogueiramluciana@gmail.com

[1] Las entrevistas que aquí son utilizadas como fuente de información se llevaron a cago en forma grupal, estando presentes ambos colectivos obreros necochenses en sus respectivos lugares de trabajo. Una de ellas se realizó en octubre de 2011 mientras que las restantes fueron efectuadas en octubre de 2013.

[2] Extracto de la Revista alimentos argentinos Nº29 www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/html/29/29_30_pesca_exportacion_adj_graf.htm

Bibliografía

Allen, Adriana

2010 ¿Sustentabilidad ambiental o sustentabilidad diferencial? La reestructuración neoliberal de la industria pesquera en Mar del Plata, Argentina. Revista de estudios marítimos y sociales, 3(3): 151–158.

Antunes, Ricardo

2007 Diez tesis sobre el trabajo del presente y una hipótesis sobre el futuro del trabajo. Revista Realidad Económica, 232.

Arias, Cora Cecilia

2008 Representación sindical y fábricas recuperadas: un mapa de la cuestión. Kairos, 12 (22): 1–20.

Atzeni, Maurizio y Pablo Ghigliani

2007 Labour process and decision-making in factories under workers’ self-management: empirical evidence from Argentina. Rev. Work, Employment and Society, vol. 21.

Basualdo, Victoria

2012 Avances y desafíos de la clase trabajadora en la Argentina de la posconvertibilidad, 2003–2010, en Derechos humanos en argentina. Informe 2012. Buenos Aires: 429–459.

Bertolotti, María Isabel; Elizabeth Errazti y Andrea Pagani

1997 Resultados preliminares del Censo Nacional Industrial Pesquero – año 1996. Provincia de Buenos Aires. Plantas instaladas en tierra. Informe técnico interno Nº 34, INIDEP, Buenos Aires.

Bertolotti, María Isabel; Graciela Piergentili y Diego Cabut

1987 El sector pesquero argentino. Rev. Investigación Pesquera Nº 51 (Supl. 2): 193–221.

Bertolotti, María Isabel

2001 Algunas consideraciones preliminares sobre el estado del sector pesquero. Informe Técnico N° 71, INIDEP, Buenos Aires.

1987 La actividad industrial pesquera “Procesamiento y Transformación industrial” Capacidades de producción, empleo y posibilidades de aprovechamiento de las especies más importantes del mar argentino. Parte I: Período 1981/1982. Revista Contribución Nº 438, INIDEP: 4–20.

Brunet, Ignasi y Alejandro Pizzi

2011 Capitalismo y subjetividad obrera. El movimiento de empresas recuperadas en Argentina. Biblioteca Nueva, Madrid.

Castel, Robert

1998 Centralidad del trabajo y cohesión social, en El mundo del trabajo. La Découverte, París.

Colombo, Guillermo y Agustín Nieto

2008 Aproximación a las formas de lucha obrera en la industria de la pesca, Mar del Plata 1997–2007. Revista LabourAgain Publications, 1–15.

2006 Bases sociales y económicas de la protesta. La industria de la pesca en Mar del Plata. De la convertibilidad a la devaluación (1991–2002), Actas de las XX Jornadas de Historia Económica, Mar del Plata.

Colombo, Guillermo

2014 De la revolución productiva a la crisis de la merluza: El conflicto social en la industria pesquera marplatense. Años 1989–2001. Tesis de posgrado. FAHCE-UNLP.

Coriat, Benjamin

1982 El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa. Siglo XXI, Madrid.

Dalle, Pablo

2012 Cambios recientes en la estratificación social en Argentina (2003–2011). Inflexiones y dinámicas emergentes de movilidad social. Argumentos. Revista de Crítica Social, 14: 77–114.

De la Garza Toledo, Enrique y Julio Neffa [comp.]

2010 Trabajo y modelos productivos en América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del modo de desarrollo neoliberal CLACSO, Buenos Aires.

Errazti, Elizabeth; María Isabel Bertolotti y Andrea Pagani

2000 Industria Pesquera de la Región Bonaerense. Revista Frente Marítimo, 18, sección B: 153–164.

Esponda, Alejandra y Victoria Basualdo

2014 Abordajes sobre la tercerización laboral en América Latina: aportes y perspectivas, VII Jornadas de Sociología de la UNLP, Ensenada.

Ghigliani, Pablo

2007 Autogestión y Circulación Mercantil, VII Jornadas de Sociología. Pasado, presente y futuro. Buenos Aires.

Grigera, Juan

2011 Desindustrialización, ¿agresión a la manufactura o reestructuración capitalista?, en El país invisible: debates sobre la Argentina reciente, Bonnet, A. (comp.). Peña Lillo/Continente, Buenos Aires.

Hopp, Malena Victoria

2012 Políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina actual: un balance. Revista OSERA Nº 9.

Lanari, María Estela y Romina Cutuli

2010 Trabajadores de la industria pesquera procesadora: conserva y fileteado en el Puerto de Mar del Plata, en Concurso Bicentenario de la Patria: Premio Juan Bialett Massé, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Lanari, María Estela

2015 Argentina: las implicaciones de las políticas públicas y la regulación laboral sobre el trabajo 2008–2013. Cuadernos del CENDES AÑO 32. N° 89: 1–16.

Madaria, Edgardo

2001 El sector pesquero argentino. PIGPP, Buenos Aires.

Mateo, José Antonio

2011 Cosechando el mar en lanchas amarillas. Académica Española, Alemania.

Mateo, José Antonio, Nieto, Agustín y Guillermo Colombo

2010 Precarización y fraude laboral en la industria pesquera marplatense. El caso de las cooperativas de fileteado de pescado. Estado actual de la situación y evolución humana de la rama 1989–2010, en Concurso Bicentenario de la Patria: Premio Juan Bialett Massé, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Mateo, José Antonio y Gonzalo Yurkievich

2010 Estrategias de la anchoíta en un mar de tiburones: Las pymes conserveras marplatenses durante la valoración financiera (1975–2006). Trabajos y Comunicaciones 36: 141–164.

Millones Espinosa, Mario

2012 Límites del Trabajo Decente: la precarización laboral como problema estructural en América Latina. Revista Gaceta Laboral, 18, (87–106).

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

2012 Estadísticas de la pesca marina en Argentina. Evolución de los desembarques 1898–2010, Buenos Aires.

Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Intereses Marítimos, Subsecretaría de Pesca

1983 Sector pesquero argentino año 1982. Revista Argentina Pesca Marítima, año 1983, Buenos Aires.

Monereo Pérez, José Luis

2000 El Derecho Social en el umbral del siglo XXI: la nueva fase del Derecho del Trabajo. Lan Harremanak, 2: 237–300.

Nieto, Agustín

2014 Industria pesquera y mundo obrero, en Historia de la provincia de Buenos Aires. Del primer peronismo a la crisis de 2001, Osvaldo Barreneche, (Comp.). Edhasa/Unipe, La Plata.

2010 Amotinados. Ira obrera en la industria pesquera argentina, 1997–2007. Revista Lavboratorio. 23.

Nogueira, María Luciana

2016 Crece el monopolio, crece la precarización laboral: devenires de la industria pesquera en las ciudades-puerto Necochea y Mar del Plata en el marco de la reestructuración capitalista (1970–2013). V Congreso Latinoamericano de Historia Económica, San Pablo, 19 al 21 de julio de 2016.

Quenan, Carlos y Sebastien Velut

2014 Les enjeux du développement en Amérique latine. Dynamiques socioéconomiques et politiques publiques. Nouvelle édition enrichieét é actualisée, Collec A savoir N° 24, IdA/AFD, Paris.

Rebón, Julián

2004 Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las Empresas Recuperadas. La rosa blindada y PICASO, Buenos Aires.

Revista Redes de La Industria Pesquera Nacional

1985 Estadísticas 1985, (2) 14.

Saavedra, Laura

2005 Entre la desocupación y la recuperación autogestiva de empresas: la configuración del espacio de las fábricas recuperadas, en Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados, Mallimaci, Fortunato y Salvia (coords). Biblos, Buenos Aires.

Silver, Beverly

2003 Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. AKAL, Madrid.

~•~

Cómo citar ¬

Luciana Nogueira, «Mar del Plata y Necochea: cara y ceca de la industria pesquera argentina tras la reestructuración capitalista (1970-2013)», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el [insert_php] setlocale(LC_ALL,"es_ES"); echo strftime("%e de %B del %Y");[/insert_php]. URL: https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-12/articulos-nogueira/