Aportes conceptuales y metodológicos para la definición y análisis del periurbano de la Ciudad de Puebla, México

Conceptual and methodological contributions for the definition and analysis of the peri-urban area of the City of Puebla, Mexico

Emilia Lara Galindo*

Laura Zulaica**

Ángel David Flores Domínguez***

Recibido: 3 de abril de 2018

Aceptado: 9 de septiembre de 2018

ResumenLa urbanización acelerada en América Latina ha generado numerosos problemas sociales y ambientales que afectan la sustentabilidad de las ciudades, especialmente de áreas periurbanas. Del mismo modo, la Ciudad de Puebla, México, presenta un crecimiento urbano desordenado como resultado de la nula aplicación de estrategias de Ordenamiento Territorial (OT) que direccionen su expansión y desarrollo. Adicionalmente esta ciudad carece de una conceptualización integral de su periurbano. Partiendo de estudios previos y de criterios centrados en la extensión de servicios, el presente trabajo define el periurbano de la Ciudad de Puebla y analiza este espacio complejo y heterogéneo, cuya conformación obedece a sucesivas transformaciones territoriales. Los resultados obtenidos permitirán profundizar en el conocimiento del periurbano de la ciudad aportando bases diagnósticas que contribuyan al diseño de políticas públicas de OT tendientes a la sustentabilidad urbana. Palabras clave: expansión urbana — problemas periurbanos — dinámica territorial — ordenamiento territorial — sustentabilidad urbana AbstractAccelerated urbanization in Latin America has generated numerous social and environmental problems that affect the sustainability of cities, especially in peri-urban areas. In the same way, the City of Puebla, Mexico, presents a disorganized urban growth as a result of the null application of Land Management (LM) strategies that direct its expansion and development. Additionally, this city lacks a comprehensive conceptualization of its peri-urban area. Based on previous studies and criteria focused on the extension of services, the present paper defines the peri-urban area of the City of Puebla and analyzes this complex and heterogeneous space, whose conformation obeys to successive territorial transformations. The results obtained will allow deepening the knowledge of the peri-urban area of the city, providing diagnostic bases that contribute to the design of LM public policies aimed at urban sustainability. Key words: urban expansion — peri-urban problems — territorial dynamics — land management — urban sustainability |

~•~

Introducción

El proceso de urbanización a nivel mundial ha alcanzado una velocidad sin precedentes, siendo América Latina y el Caribe la segunda región más urbanizada del planeta; entre 1960 y 2015, la población urbana aumentó de 44% a 78% [BID 2016]. De acuerdo con Durán et al. [2016], en la región existe una tendencia a la concentración de los flujos económicos en urbes cada vez más extensas y pobladas en donde urge la necesidad de generar instrumentos de planificación frente a la construcción incontrolada. En consecuencia, los países han definido diversos esquemas para mitigar los efectos del proceso y mejorar la sustentabilidad de la urbanización [Zhou et al. 2015].

La acelerada urbanización conlleva diferentes problemas sociales y ambientales, afectando especialmente la sustentabilidad de las áreas periurbanas, que frecuentemente carecen de programas de desarrollo sostenidos en políticas e instrumentos para el Ordenamiento Territorial (OT), o bien no se han aplicado adecuadamente. Según Gómez Orea [2002], el OT define hacia el futuro la estructura espacial o marco físico (forma de utilización del suelo, redes formadas por núcleos de población y por canales que conectan el conjunto) en el que se organizan actividades propiciadas por las políticas social, económica, cultural y ambiental de la sociedad y regula el comportamiento de los agentes socioeconómicos; todo ello orientado a conseguir un desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible de las diferentes regiones. Se trata de un proceso que pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio acorde con sus potencialidades y limitaciones considerando las expectativas y las aspiraciones de la población [Massiris Cabeza 2005].

Las políticas de OT se inician en América Latina a finales de los años sesenta ligadas a la regulación del uso del suelo urbano; en los años ochenta, la visión del ordenamiento se amplió al incorporar escalas regionales y nacionales, así como objetivos ambientales; hacia finales de la década del 2000, casi todos los países latinoamericanos habían establecido políticas de ordenamiento con diferentes enfoques [Calderón 2017]. Desde ese momento, se formularon normativas y planes específicos conteniendo instrumentos de gestión urbana, entre los que se destacan aquellos de OT [Massiris Cabeza 2012].

Más allá de lo expresado, los resultados de la implementación de estos instrumentos en Latinoamérica han mostrado deficiencias. En parte, dichas deficiencias pueden atribuirse: al predominio de las visiones sectoriales y los intereses de actores influyentes en la determinación de modelos territoriales adoptados en los planes; a la ausencia de voluntad política para hacer cumplir dichos planes; a la débil participación social en el proceso; y a los problemas de calidad de la información [Massiris Cabeza 2012; Calderón 2017].

Al respecto, Tran [2016] define al desarrollo sustentable como un proceso de integración sinérgica, interacción y coevolución entre los subsistemas económicos, sociales, físicos y ambientales que conforman una ciudad, de modo que garantizan el bienestar de la población a largo plazo, manteniendo un equilibrio con las áreas circundantes y contribuyendo a reducir los efectos nocivos sobre la biosfera. En este sentido, el OT conforma un instrumento de política pública orientado a dar respuesta los problemas actuales y potenciales que inciden en la sustentabilidad de las ciudades, especialmente en los territorios periurbanos donde los desafíos aparentan ser mayores.

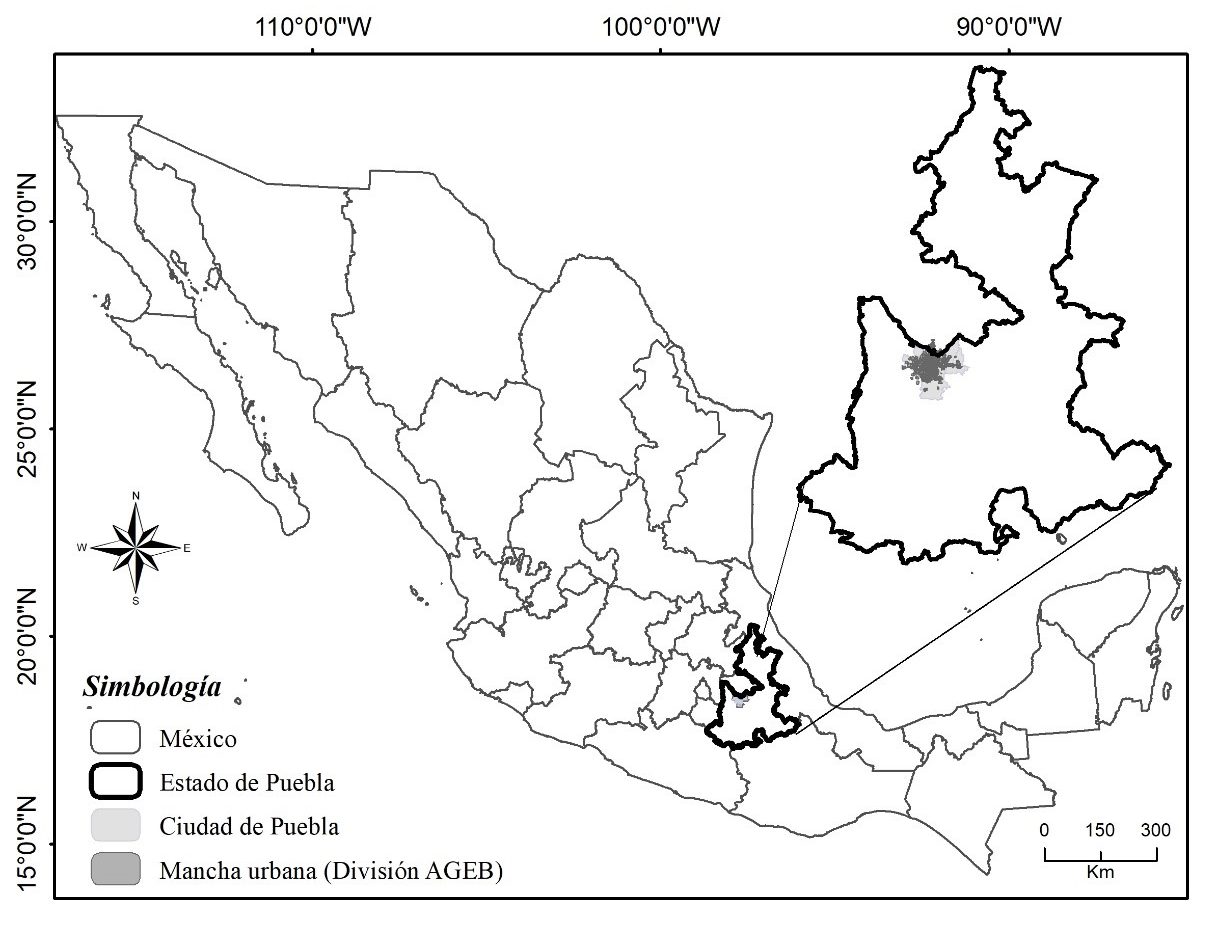

La Ciudad de Puebla, México (Figura 1), forma parte de la cuarta zona metropolitana más importante del Sistema Metropolitano Nacional [CONAPO 2010] y concentraba 2.220.143 millones de habitantes (más de 35% del total estatal) en 224 km2 [INEGI 2010], lo cual contrasta con los 532 mil habitantes que tenía en 1970 en una superficie de 23 km2. En gran medida, esta expansión se debe a distintos procesos como la concentración económica, la crisis del sector agrícola, el crecimiento demográfico, la migración, y más recientemente a la especulación inmobiliaria [Hernández et al. 2009].

Actualmente, la Ciudad de Puebla carece de un diagnóstico integrado de su territorio que permita definir lineamientos y estrategias de OT especialmente en el área periurbana, la cual no ha sido delimitada geográficamente hasta el momento. En el marco planteado, el presente trabajo tiene como objetivo definir el área periurbana de la Ciudad de Puebla y analizar este espacio complejo y heterogéneo, cuya conformación obedece a sucesivas transformaciones territoriales. Los resultados obtenidos permitirán profundizar en el conocimiento del periurbano de la ciudad aportando bases diagnósticas que contribuyan al diseño de políticas públicas de OT tendientes al desarrollo sustentable.

Figura 1. Localización de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, México

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Marco Geoestadístico Nacional [INEGI 2010].

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, el artículo se organiza en distintos apartados. En primer lugar, se brindan algunas precisiones conceptuales sobre el periurbano; en una segunda sección se especifican algunas cuestiones metodológicas a considerar al momento de abordar los espacios periurbanos. Posteriormente, se describen los procedimientos metodológicos empleados en la definición del periurbano de la Ciudad de Puebla para luego describir sus límites, analizar la dinámica de su conformación y los problemas que amenazan la sustentabilidad. Finalmente se presentan consideraciones finales a manera de reflexión sobre la importancia de definir y caracterizar el periurbano de la Ciudad de Puebla, en la expectativa de contribuir con el desarrollo de instrumentos de OT.

Reflexiones conceptuales en torno al periurbano

La conformación de áreas periurbanas es altamente dinámica y obedece a procesos de crecimiento urbano sostenidos en fenómenos económicos y políticos. El crecimiento en las ciudades latinoamericanas es disperso, lo que generalmente trae consigo consecuencias negativas sobre la calidad de vida de sus habitantes y de los nuevos residentes.

Pese a las debilidades con las que cuenta la delimitación de este espacio, se considera fundamental el estudio de esta zona fronteriza, debido a que, en fechas recientes ha recobrado importancia en el proceso de expansión urbana y el análisis de su vinculación con las condiciones de vida de los habitantes. Sin embargo, esta preocupación por estudiar el periurbano se remonta al siglo XIX cuando las transformaciones de la periferia urbana se tornaron notables [Barsky 2005].

La dinámica del área periurbana ha sido abordada desde diferentes miradas como la ecológica, urbanística y socioeconómica [Di Pace et al. 2004]; si bien cada una de ellas se focaliza en una perspectiva en particular, se complementan en el análisis de la complejidad y heterogeneidad territorial. Asimismo, el periurbano ha sido definido desde ópticas latinoamericanas y mexicanas. En este sentido, Barsky [2005] define como periurbano al espacio de transición entre lo habitado y lo deshabitado, campo-ciudad, dinámico, frágil y susceptible a nuevas intervenciones. Por su parte, Ávila Sánchez [2009] señala que el periurbano es la extensión continua de la ciudad caracterizada por la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean; se trata del ámbito de difusión urbano-rural e incluso rural, donde se desarrollan prácticas económicas y sociales ligadas a la dinámica de las ciudades.

Al respecto, Di Pace et al. [2004] definen al periurbano como zona de transición o ecotono entre el campo y la ciudad que constituye un espacio donde se despliegan complejos fenómenos ecológicos y sociales. Delgado [2003] comprende al periurbano como un espacio genérico que rodea a cualquier ciudad independientemente de su actividad, función o tipo de ocupación. El autor destaca que cualquier sitio alrededor de la ciudad es periurbano, pero no cualquiera es rururbano. Razón por la cual es importante diferenciar periurbano de rururbano.

En relación con ello, Galindo y Delgado [2006] entienden “lo rururbano” como la interacción y coexistencia de elementos urbanos y rurales en un mismo territorio, esto como resultado de una difusión de actividades y población urbana hacia zonas rurales que le rodean sin que pierdan totalmente sus atributos económicos, sociales e incluso territoriales. Del mismo modo, Zulaica y Ferraro [2013] mencionan que el espacio urbano posee límites y bordes indefinidos, tendiendo a fragmentarse. Así, el borde urbano-rural, se muestra como un elemento difuso, como una franja o espacio en donde convergen y coexisten diversas dinámicas socioeconómicas, culturales y ambientales en un área periurbana que tiene diversos niveles de relación con la ciudad y el territorio circundante. Muchas veces, estas dinámicas se traducen en desequilibrios territoriales que se manifiestan en un deterioro ambiental y constantes conflictos sociales y de intereses de diversos actores [Talavera y Villamizar 2012].

La heterogeneidad y el dinamismo que caracterizan las áreas periurbanas hacen que su delimitación no resulte una tarea sencilla. De esta manera, García [2006] señala que una parte fundamental del esfuerzo de investigación es la construcción (conceptualización) del sistema como recorte más o menos arbitrario de la realidad que no se presenta con límites ni definiciones precisas.

Aspectos metodológicos a considerar al momento de abordar espacios periurbanos

Los aportes metodológicos para el abordaje de áreas periurbanas han sido analizados en estudios previos [Ferraro y Zulaica 2008, Zulaica y Ferraro 2011, Ferraro et al. 2013, Zulaica 2015]. Siguiendo esos antecedentes, la comprensión de la interacción urbano-rural requiere de enfoques integradores capaces de captar la diversidad de procesos que tienen lugar en el periurbano. Berger [2003], basándose en el trabajo realizado por Oliva Serrano [1995], sostiene que una de las críticas a la distinción entre lo rural y lo urbano más interesante ha sido la conceptualización del continuum rural-urbano; el continuum parte de la dificultad de trazar límites precisos entre lo rural y lo urbano donde las características básicas de estos espacios se mezclan y combinan en las comunidades reales constituyendo peculiaridades complejas.

En el estudio de la interfaz urbano-rural existe una diversa gama de posiciones desde las que enfocan los procesos y en las que se percibe la ausencia de una visión integral de análisis; hasta el momento, cada disciplina especializa su enfoque y prioriza el uso de sus herramientas particulares en la investigación [Ávila Sánchez 2009]. Iaquinta y Drescher [2000] parten de la noción de que lo rural y lo urbano operan como un sistema y no de modo independiente. Así entendido, el concepto de periurbano surge como consecuencia de las limitaciones que ofrece el enfoque simplista de dicotomía rural-urbana donde se desdibuja el espectro de cambio entre un espacio y otro; ese amplio espectro, que emerge de procesos sociales subyacentes, es discontinuo, borroso y multidimensional [Zulaica 2015].

Galindo y Delgado [2006] caracterizan a los espacios periurbanos como “híbridos”, donde lo rural y lo urbano se ensamblan y son difíciles de identificar, analizar y contextualizar con los paradigmas tradicionales. Los autores sostienen que es necesario pasar de un enfoque bipolar campo-ciudad a uno donde la interacción se diluya y ocurra un proceso de incorporación a la red urbano-regional; esto es, pasar de los sistemas de ciudades unidas por distintos flujos a una franja periurbana que constituya un espacio de interfaz donde lo urbano interactúe con lo rural.

En ese contexto, y en contraposición con las formas tradicionales de abordar estos espacios, el enfoque teórico-metodológico de los sistemas complejos [García 2006] ofrece una perspectiva interesante para interpretar y analizar el área periurbana [Ferraro y Zulaica 2008, Zulaica y Ferraro 2011, Ferraro et al. 2013]. Según Schuschny [1998], un sistema complejo es entendido como un sistema formado por un gran número de elementos simples que, además de interactuar entre sí, son capaces de intercambiar información entre ellos y el entorno, y son, a su vez, capaces de adaptar su estructura interna a tales interacciones.

Partiendo de este concepto, las revisiones realizadas en anteriores investigaciones, permiten afirmar que la conformación de la interfaz periurbana presenta una gran complejidad que demanda enfoques con perspectiva integral, como son los que provienen del estudio de los sistemas complejos.

Procedimiento metodológico para la delimitación y análisis del periurbano de la Ciudad de Puebla

Como fue adelantado, de acuerdo con García [2006], los sistemas complejos que se presentan en la realidad empírica, como es el caso del periurbano, carecen de límites precisos, tanto en su extensión física como en su problemática; por ello es necesario establecer “recortes” de la realidad o imponer límites arbitrarios para poder definir el sistema que se pretende estudiar. Este hecho plantea dos problemas estrechamente relacionados: i. la definición de los límites en forma tal que se reduzca al mínimo posible la arbitrariedad en el recorte que se adopte y ii. la forma de tomar en cuenta las interacciones del sistema, así definido, con el “medio externo”.

En función de lo expresado, Villamizar-Duarte y Luna Sánchez [2012] señalan que, en el contexto social y económico actual, el estudio de áreas de borde como espacios físicos identificables en territorios urbanos, conlleva la observación de procesos de diversa naturaleza entre los que se incluyen aquellos vinculados con la articulación funcional y física de la ciudad con el medio rural. Por otro lado, Rodríguez Iglesias [2009] menciona que, a la hora de delimitar y diferenciar el territorio, el parámetro a utilizar aparece como un interrogante.

El dinamismo del periurbano, se expresa tanto en la definición de su límite interno (urbano-periurbano) como externo (periurbano-rural) y en el interior de los mismos. De acuerdo con Alberto [2009] el dinamismo propio de estos espacios imprime constantes variaciones en sus componentes, en su configuración y en su apariencia, impulsado por fuerzas endógenas y exógenas.

Por ello, es posible establecer que la delimitación física del periurbano es arbitraria en la medida que los conceptos conocidos, muchas veces resultan insuficientes para caracterizar los bordes urbanos. De acuerdo con Ferraro et al. [2013] una definición de periurbano muy útil para establecer ese límite es la propuesta por Morello [2000], quien lo define desde una perspectiva ecológica, como una zona de interfaz donde disminuyen varios servicios del sistema urbano (red de agua potable, cloacas, pavimento, desagües pluviales, etc.) y también se atenúan servicios ecológicos que provee el campo (absorción de dióxido de carbono, reciclaje de nutrientes, distribución de flujos pluviales, amortiguación de extremos climáticos, etc.).

En el contexto mexicano, cabe mencionar la existencia de escasos estudios metodológicos que delimiten espacialmente zonas periurbanas en ciudades mexicanas. Un estudio cercano a la propuesta de criterios de delimitación, es el publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en el cual, mencionan que la definición de las zonas periurbanas obedece a características tanto físicas como demográficas. Entre dichas características se destacan el déficit en servicios urbanos básicos, la localización dentro del perímetro considerado urbano y ocupación o superficie construida (SEMARNAT e IMTA 2015). En función de lo expuesto, la definición y caracterización del periurbano de la Ciudad de Puebla y su dinámica, demanda la revisión de estudios en ciudades latinoamericanas en general [Allen 2003, Barsky 2005, Ferraro et al. 2013, Zulaica y Ferraro 2013] y mexicanas en particular [Patiño Tovar 2004, Hernández et al. 2009, Ávila Sánchez 2009, Aguilar Martínez y López 2014].

La delimitación del periurbano de la Ciudad de Puebla parte entonces de conceptos utilizados en el estudio de sistemas complejos [García 2006] y de la comprensión de este espacio desde una perspectiva ecológica [Morello 2000], considerado como un ecotono ciudad-campo. Ello permite definir criterios basados en el déficit de servicios considerados esenciales y en la proporción de la superficie construida [SEMARNAT e IMTA 2015; Zulaica y Ferraro 2013].

La unidad de referencia espacial es el Área Geoestadística Básica (AGEB) definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) en el año 2010. En este sentido, un AGEB urbano, es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas delimitadas por calles y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial. Solo son asignadas al interior de las localidades urbanas, es decir aquellas que poseen una población mayor o igual a 2.500 habitantes [INEGI 2010]. Para cada AGEB se dispone de información censal específica de características socioeconómicas, que se puede obtener del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE).

Los límites del periurbano se definieron espacialmente sobre la base georreferenciada del INEGI [2010] e imágenes satelitales obtenidas de Google Earth® correspondientes a 2016–2017. La digitalización del periurbano se realizó utilizando ArcGIS® (V. 10.2). La delimitación del periurbano de la Ciudad de Puebla parte de AGEB. Estas unidades censales permiten contar con información desagregada para caracterizar el territorio periurbano. En primer lugar, se define el límite periurbano-rural de la ciudad, que establece la separación con las áreas rurales. Para ello se consideran las AGEB definidas como urbanas en el Municipio de Puebla y en aquellos municipios colindantes a éste.

Si bien los límites constituyen bordes complejos y difusos, la definición del límite periurbano-rural, conforma un avance por establecer un primer recorte para comprender ese territorio. En la definición del límite interno, es decir urbano-periurbano, se considera al periurbano como un área de frontera o ecotono entre dos subsistemas con estructuras y funciones diferentes y cuya característica más significativa la constituyen las discontinuidades en los servicios ambientales que ofrecen el sistema urbano y el sistema rural [Morello 2000].

Partiendo de la conceptualización anterior y de los aportes del SERMANAT e IMTA [2015] donde se menciona que tanto el déficit de los servicios como la densidad de ocupación son útiles para definir áreas periurbanas, es posible establecer el límite urbano-periurbano de la Ciudad de Puebla. Se consideran para ello tres servicios públicos esenciales como son drenaje, energía eléctrica y agua potable disponibles a nivel de AGEB y cuyo déficit se define en cada caso por un porcentual de disponibilidad.

Los valores fueron definidos a partir de la clasificación de las variables mencionadas por cortes naturales, mediante ArcGIS V. 10.2. Este método identifica los puntos de ruptura entre las clases utilizando una fórmula estadística (optimización de Jenk), que minimiza la suma de la varianza dentro de cada una de las clases. Posteriormente, se definieron umbrales, para el caso de la energía eléctrica, el déficit se considera a partir de 2,9% o más de viviendas particulares habitadas del AGEB sin servicio. El déficit de agua potable se alcanza a partir de un 20,0% sin acceso, en tanto que, para el drenaje, valores superiores a 6,9% de viviendas que no cuentan con el servicio, suponen un déficit. Por otra parte, se considera fundamental ajustar los límites suponiendo una continuidad espacial y teniendo en cuenta que la superficie construida en cada AGEB varía entre 10% y 75%.

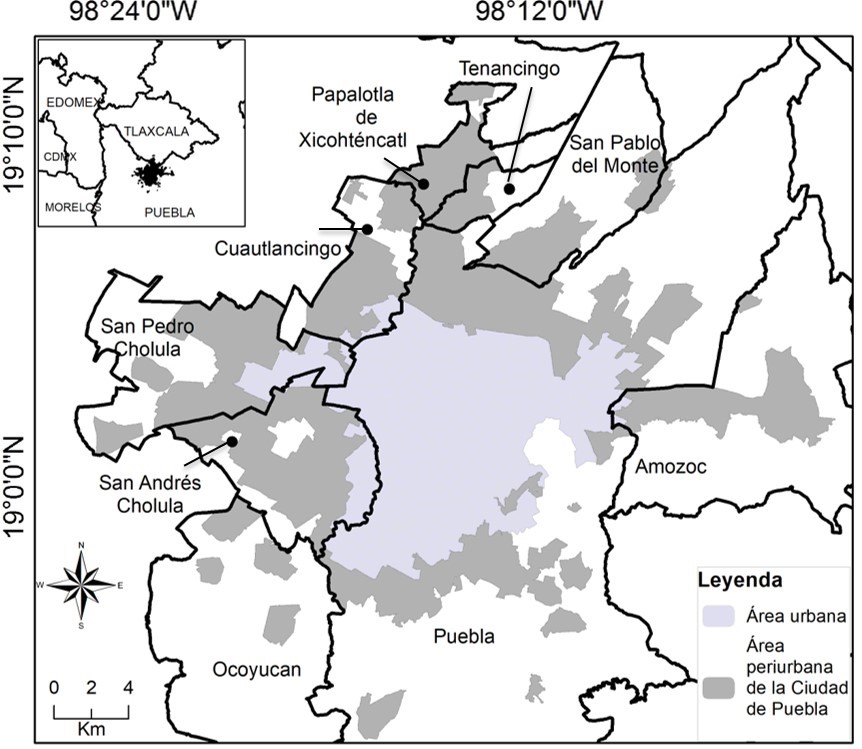

Los límites del periurbano poblano

A partir de un primer recorte (urbano-periurbano-rural) se delimitó la huella urbana de la Ciudad de Puebla, la cual está constituida por nueve municipios pertenecientes a los estados de Puebla y Tlaxcala: Amozoc, Cuautlancingo, Puebla, Ocoyucan, Papalotla de Xicotencatl, Tenancingo, San Pablo del Monte, San Andrés y San Pedro Cholula. La huella urbana así definida presenta continuidad espacial, permite establecer claramente el límite externo (periurbano-rural) en el área de estudio y tiende a sobrepasar los límites político-administrativos de ambos estados. De acuerdo con esta delimitación, la Ciudad de Puebla, que incluye los municipios tlaxcaltecas, ocupa una superficie de 425,3 km2 y reúne un total de 2.220.143 habitantes.

El límite interno (urbano-periurbano) definido según la metodología explicitada precedentemente, establece una franja relativamente continua de interfaz cuya complejidad y dinámica son las características sobresalientes. El periurbano de la Ciudad de Puebla delimitado como se muestra en la Figura 2, abarca porciones de los 9 municipios, alcanzando 266,3 km2 y una población de 846.140 habitantes, concentrados en su mayor parte en el Municipio del Puebla (52,3%). Por su parte, la extensión máxima del periurbano se presenta en los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula.

Figura 2. Área urbana y periurbana de la Ciudad de Puebla

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Marco Geoestadístico Nacional [INEGI 2010].

Conformación del periurbano de la Ciudad de Puebla

La fundación de la Ciudad de Puebla respondió a factores primordialmente de localización que, durante la época de la colonia, fue fundamental para el comercio, desarrollo, y en el proceso histórico que posicionó a la ciudad como una de las importantes en el país [Bernal 2005]. No obstante, la conformación del periurbano poblano, obedece a sucesivas transformaciones territoriales ligadas al proceso de expansión urbana.

A mediados del siglo XX, Puebla, al igual que el resto de las ciudades mexicanas presentaron notables cambios urbanos y arquitectónicos [Patiño Tovar 2004; Hernández et al. 2009], que se mostraron a la par de la implementación de medidas económicas (cambio de modelo económico, pasando de sustitución de importaciones al neoliberal) que modificaron por completo el objetivo y dirección de crecimiento. En este sentido, la agricultura pasaría a segundo término dando paso la predominancia de actividades secundarias (principalmente industriales) en una primera fase y terciarias en una segunda.

En 1960 y hasta mediados de 1970, la industrialización en la Ciudad de Puebla se hizo presente con mayor intensidad debido al auge del mercado de tierras donde tierras ejidales, rurales y agrarias se incorporaron a zonas urbanas, al mismo tiempo que se exhibió la concentración demográfica en el centro y en municipios conurbados a la capital poblana [Hernández y Martínez 2011]. Durante esta década se desarrollan importantes vialidades como la autopista que conecta Puebla con la Ciudad de México, se instalan importantes empresas, industria automotriz, siderúrgicas, entre otros proyectos [Hernández et al. 2009]. Con el desarrollo de este tipo de actividades, la ciudad se expande hacia municipios conurbados localizados hacia el norte y noreste.

A partir de la decadencia de la industria en 1980, la inversión se reorientó hacia el sector inmobiliario, la cual generó más tarde una especulación en el mercado del suelo, donde áreas agrícolas fueron sustituidas por conjuntos habitacionales [Hernández et al. 2009]. Este cambio de uso de suelo propició una expansión urbana considerable principalmente en el noreste de la ciudad en municipios conurbados como Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, San Pedro y San Andrés Cholula, municipios que en la actualidad presentan serios problemas de OT [Patiño Tovar 2004].

Asimismo, la especulación inmobiliaria en el noreste de la ciudad ha propiciado problemas limítrofes en el afán de retener impuestos prediales de conjuntos residenciales existentes en estas zonas urbanas donde la plusvalía del suelo es cotizable en dólares. Este proceso de especulación inmobiliaria es característico del periurbano estudiado siendo más evidente desde el año 2000 y se ha exhibido principalmente en la zona conurbada a la capital poblana y en zonas periféricas de la capital misma. No obstante, en fechas recientes, en zonas específicas del periurbano poblano se ha acentuado cada vez más el proceso, destacando el municipio de San Andrés Cholula con la instalación del residencial más importante de la ciudad “Lomas de Angelópolis”. Al respecto, este residencial alcanza una extensión de 470 hectáreas divididas en seis secciones: Lomas I, Lomas II, Lomas Zona Azul, Cascatta I, Cascatta II y Cascatta II‑B. El complejo habitacional está proyectado para la construcción de 19000 viviendas que albergarían a más de 80 mil personas hasta el momento.

Problemas que afectan la sustentabilidad del periurbano poblano

Como se deduce del apartado anterior, la Ciudad de Puebla está sujeta a procesos de crecimiento con insuficiente o nula planificación que se traducen en problemáticas complejas tanto sociales como ambientales, que inciden en la sustentabilidad del periurbano.

De acuerdo con Rees [2001], la sustentabilidad de las ciudades no se reduce sólo al ámbito urbano, sino que está ligada a la integridad de las áreas externas que dependen directa o indirectamente de ellas. Asimismo, la urbanización además de afectar el ambiente local incide en su entorno mediante la explotación de los recursos naturales como motor de la economía urbana [Michael et al. 2014], generando y acentuando procesos de vulnerabilidad socioambiental.

El crecimiento urbano expansivo y lineal, con muy bajas densidades y sin ningún patrón de planificación, conlleva consecuencias directas e inmediatas sobre el territorio; la ocupación de áreas naturales, zonas de riesgo, suelos de alto potencial agrícola, la contaminación de zonas de recarga acuífera y de fuentes de agua, son algunos de sus efectos [Acuña Araya 2001]. En esa misma línea, Ivanega [2009] clasifica en cuatro grandes grupos los problemas a los que se enfrentan las ciudades como consecuencia de su crecimiento no planificado: a) dificultades en el acceso a la infraestructura y servicios; b) contaminación por desperdicios y emisiones; c) degradación de recursos; y d) exposición a peligros ambientales.

Si bien estos problemas son frecuentes en la mayoría de las ciudades, generalmente alcanzan su manifestación máxima en las áreas periurbanas como es el caso de la Ciudad de Puebla. De acuerdo con la clasificación realizada por Fernández [2000], numerosos problemas emergen de la dinámica de flujos en el contexto regional, como por ejemplo, los asociados con emplazamientos en áreas de vulnerabilidad natural o aquellos ligados a la fragmentación territorial que devienen de políticas globales o regionales que impiden la integración de algunos sectores. A nivel urbano, también se presentan problemas que devienen del crecimiento de la ciudad en su contexto territorial inmediato como es el avance de la urbanización sobre terrenos con potencialidad agrícola. Se suman también aquellos derivados del manejo del ciclo de desechos y de insumos, como pueden ser las situaciones derivadas de las formas de disposición de residuos (procesos de contaminación) y los problemas emergentes de la conflictividad relativa de actividades de nula o baja compatibilidad como las industriales y residenciales. Son relevantes también los problemas derivados de efectos suscitados por políticas públicas sectoriales como las situaciones derivadas de ausencia de infraestructura, equipamientos y servicios básicos.

Todos estos conflictos, característicos de los espacios periurbanos, se manifiestan de manera directa o indirecta en la calidad de vida de la población [Rueda 1997, Velázquez 2001, Lucero 2008], que comprende la base material en la que se desarrolla la vida, el ambiente natural y construido el cual integra, además, todas las relaciones que devienen de las actividades realizadas. Asimismo, el periurbano de la Ciudad de Puebla exhibe problemáticas tales como procesos erosivos del suelo debido al crecimiento expansivo y constante de la población que ha desplazado a los campesinos a laderas que bordean la ciudad [Castelán et al. 2017]; la contaminación del río Atoyac localizado en una extensión importante del periurbano de la ciudad cuyos efectos sobrepasan este espacio [Rodríguez et al. 2012]; una marcada desigualdad social, reflejada en segregación [Lara et al. 2016] y fragmentación socio-espacial entre los principales vecindarios de la ciudad [Milián y Guenet 2006]. No obstante, estas problemáticas evidenciadas a lo largo del periurbano poblano, son más notorias en el periurbano noreste y norte de la ciudad.

Por un lado, problemas de segregación y fragmentación social se presentan en el noreste de la ciudad en municipios como San Andrés y San Pedro Cholula y por otro, en el periurbano norte se exhiben problemas limítrofes entre los estados de Puebla y Tlaxcala, donde, el abandono gubernamental se hace presente de ambos estados, observándose la existencia de asentamientos irregulares, así como deficientes condiciones de habitabilidad, falta de planificación urbana, servicios públicos, entre otros problemas.

Cabe mencionar que la aceleración urbana sobrepasa límites político-administrativos, profundizando conflictos limítrofes, exhibidos en bajas condiciones de habitabilidad. De este modo, la integración de zonas rurales- urbanas a la ciudad tipifica un periurbano heterogéneo [Aguilar Martínez y López 2014].

Consideraciones finales

El acelerado crecimiento poblacional en las ciudades y la expansión de su huella urbana, definen nuevas dinámicas tanto al interior como al exterior de estos espacios, especialmente en sus áreas periurbanas. Si bien el conocimiento de la dinámica urbana en estas áreas es relevante, la Ciudad de Puebla no contaba hasta el momento con una delimitación espacial que intente definir y caracterizar el periurbano. En función de ello y sobre la base de definiciones conceptuales y metodológicas aportadas en estudios antecedentes, se propuso una primera delimitación.

El periurbano delimitado, expresa fuertes contrastes sociales y ambientales que se reflejan en las condiciones de habitabilidad de sus habitantes. Se caracteriza por la presencia de áreas residenciales de altos ingresos económicos (Municipio de San Andrés Cholula) y de sectores marginales (especialmente en la zona del periurbano norte). A su vez, en esta zona de interfaz se identifican industrias, desarrollos inmobiliarios en crecimiento, vertido de efluentes, presencia de basurales autorizados y clandestinos, desarrollo de actividades productivas vinculadas con el medio rural (principalmente cultivo de maíz), entre otras. La delimitación realizada, permitió separar una porción del territorio heterogéneo en el que se entremezclan y yuxtaponen actividades con una población de características socioeconómicas diversas, pero identificadas con un común denominador de diferentes conflictividades (sociales, económicas, de convivencia de usos, etc.), las cuales provienen de características particulares de territorios en específico.

En este espacio complejo, la construcción de corredores industriales a lo largo de los principales ejes de comunicación fundamentalmente desde la década de 1960, marcó el inicio de las contradicciones y el enfrentamiento entre las lógicas urbana y rural en el Estado de Puebla; a su vez la dotación de infraestructura urbana propició la revalorización y el incremento de la plusvalía de los terrenos agrícolas, generando exclusión de los campesinos metropolitanos [Hernández et al. 2009].

Las problemáticas sociales y ambientales en el periurbano de la ciudad de Puebla se entrelazan y se tornan complejas. La ausencia de una planificación adecuada en el periurbano y el mercado crean espacios exclusivos que desintegran los tejidos sociales, especialmente en el sector norte. Este modelo de ciudad difusa, que se extiende hacia áreas cada vez alejadas del núcleo urbano, afecta las condiciones de habitabilidad de los sectores más vulnerables requiriendo la implementación de instrumentos jurídicos, planes y programas de OT.

Finalmente, se destaca que la gestión de los problemas en las áreas de expansión de la ciudad, exige un nuevo paradigma de planeamiento urbano [Reese y Catenazzi 2011]. Este nuevo paradigma debiera privilegiar la ciudad producida teniendo en cuenta que intervienen una multiplicidad de agentes (familias, empresas, gobierno).

Citas

* CONACYT (El Colegio de Tlaxcala A.C., México /Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) emilia.larag@coltlax.edu.mx

** CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). IHAM (Instituto del Hábitat y del Ambiente), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Grupo de Estudios Sociourbanos, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. laurazulaica@conicet.gov.ar

*** CONACYT (El Colegio de Tlaxcala A.C., México/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) angeldavid@coltlax.edu.mx

Bibliografia

Acuña Araya, Luis (coord.)

2001 Documento final del grupo urbanismo y uso de suelo. San José de Costa Rica, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación Urbana.

Aguilar Martínez, Adrián Guillermo y Flor López

2014 La periurbanización y los retos de su organización territorial, en Metrópolis: Estructura urbana, medio ambiente y política pública, Graizbord, B. (Coord.). El Colegio de México, México: 61–101.

Alberto, Juan

2009 Geografía y Crecimiento Urbano. Paisajes y Problemas Ambientales. Geográfica Digital, 6(11): 1–14.

Allen, Adriana

2003 La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo. Cuadernos del CENDES, 20 (53): 7–21.

Ávila Sánchez, Héctor

2009 Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades. Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría Agraria, 41: 93–123.

Banco Interamericano de Desarrollo

2016 Documento de Enfoque: Evaluación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.

Barsky, Andrés

2005 El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. Scripta Nova, 9 (194): 36.

Berger, Matías

2003 Cañuelas: un caso de configuración territorial de relaciones sociales. 6º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

Bernal, Héctor

2005 Contradicciones del desarrollo en la cuarta Zona Metropolitana de Puebla ¿una región ganadora?, en Lo urbano desde lo rural. El caso de la zona conurbada de la ciudad de Puebla (1980–2004), Pérez, Gómez y Ávila (coords.). BUAP, Puebla.

Calderón, Gabriela

2017 Implementación de la política de ordenamiento territorial en el área serrana del Partido de General Pueyrredon (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Investigación + Acción, 20 (20): 30–62.

Castelán Vega, Rosalía; Leticia Citlaly López Teloxa, Víctor Tamariz Flores, Gladys Linares Fleites y Abel Cruz Montalvo

2017 Erosión y pérdida de nutrientes en diferentes sistemas agrícolas de una microcuenca en la zona periurbana de la ciudad de Puebla, México. Terra Latinoamericana, 35(3): 229–235.

Consejo Nacional de Población

2010 Indice de Marginación por Localidad 2010. Consejo Nacional de Población, Ciudad de México.

Delgado, Javier

2003 Transición rural-urbana y oposición campo-ciudad, en Urbanización, cambio tecnológico y costo social. El caso de la región centro de México, Guillermo Aguilar Adrián (Coord). Instituto de Geografía-UNAM, CONACYT, México: 73–118.

Di Pace, María; Martín Alejandro Crojethovich y Andrés Barsky

2004 Los sistemas de soporte urbano, en Ecología de la ciudad, Di Pace (Coord.). Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina: 131–164.

Fernández, Roberto

2000 La ciudad verde: teoría de la gestión ambiental urbana. Centro de Investigaciones Ambientales-Espacio Editorial, Buenos Aires.

Ferraro, Rosana y Laura Zulaica

2008 El periurbano de Mar del Plata, un sistema complejo, en Actas de X Jornadas Cuyanas de Geografía. Mendoza: Instituto de Geografía. Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.

Ferraro, Rosana; Laura Zulaica y Héctor Echechuri

2013 Perspectivas de abordaje y caracterización del periurbano de Mar del Plata, Argentina. Letras Verdes, Revista del Programa de Estudios Socioambientales, 13: 19–40.

Galindo, Carlos Javier Delgado

2006 Los espacios emergentes de la dinámica rural-urbana. Problemas del desarrollo, 37 (147):187–216.

García, Rolando

2006 Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Editorial Gedisa: Barcelona.

Gómez Orea, Domingo

2002 Ordenación Territorial. Ediciones Mundi-Prensa y Editorial Agrícola Española S.A, Madrid.

Hernández Flores, José Álvaro; Beatriz Martínez Corona, José Arturo Méndez Espinoza, Ricardo Pérez Avilés, Javier Ramírez Juárez y Hermilio Navarro Garza

2009 Rurales y periurbanos: una aproximación al proceso de conformación de la periferia poblana. Papeles de Población, 61: 275–295.

Hernández Flores, José Álvaro y Beatriz Martínez Corona

2011 Disputas del territorio rural: la Cholula prehispánica frente a la expansión de la Puebla colonial. Agricultura, sociedad y desarrollo, 8(2): 281–296.

Iaquinta, David y Axel Drescher

2000 Definig Periurban: Understanding Rural-Urban Linkages and their connection to institutional contexts, en Actas del Décimo Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural. Asociación Internacional de Sociología Rural, Río de Janeiro.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

2015 Estudio y Desarrollos Tecnológicos en áreas periurbanas. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Morelos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

2010 Censos de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ciudad de México.

Ivanega, Miriam Mabel

2009 Construcciones urbanas y medio ambiente, en Régimen jurídico del urbanismo, Jorge Fernández Ruiz, Germán Cisneros Farías y Filiberto Otero Salas (Coords). Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Lara Galindo Emilia; Rebecca Raquel Vera Velez y María Isabel Angoa Pérez

2016 Segregación socioespacial en el municipio de Puebla, 2010, en Expresión territorial de la fragmentación y segregación, Concepción Alvarado Rosas, Ricardo Gómez Maturano y Rodrigo Hidalgo Dattwyler (Coords.). Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México: 222–243.

Lucero, Patricia (Directora)

2008 Territorio y Calidad de Vida, una mirada desde la Geografía Local, Mar del Plata y Partido de General Pueyrredon. Eudem-UNMdP, Mar del Plata.

Massiris Cabeza, Ángel

2005 Fundamentos conceptuales y metodológicos del ordenamiento territorial. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Boyacá.

2012 Gestión territorial y desarrollo — Hacia una política de desarrollo territorial sostenible en América Latina. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

Michael, Florianna ; Zainura Zainon Noor y María Figueroa

2014 Review of urban sustainability indicators assessment e Case study between Asian countries. Habitat International, 44: 491–500.

Milián, Guadalupe y Michel Guenet

2006 Fragmentación socio-espacial y caos urbano: los vecindarios cerrados en la aglomeración de Puebla, en La segregación socio-espacial urbana: una mirada sobre Puebla, Puerto España, San José y San Salvador, Anne-Marie Séguin (Coord.). FLaCSo, Costa Rica: 109–147.

Morello, Jorge

2000 Funciones del sistema periurbano: el caso de Buenos Aires. Centro de Investigaciones Ambientales, FAUD-UNMdP, Mar del Plata.

Oliva Serrano, Jesús

1995 Mercados de trabajo y reestructuración rural: una aproximación al caso Castellano-Manchego. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

Patiño Tovar, Elsa

2004 Periferia poblana: la desigualdad del crecimiento. Papeles de población, 10(42):125–151.

Rees, William

2001 The conundrum of urban sustainability, en How Green Is the City? Sustainability Assessment and the Management of Urban Environments, Devuyst D, Hens L. y De Lannoy W. (Coords). Columbia University Press, New York: 37–42.

Reese, Eduardo y Andrea Catenazzi

2011 Planificación e instrumentos de gestión del Territorio, en Gestión municipal y ciudad: dilemas y oportunidades, Marisa Álvarez (Coord.). Programa de Mejora de la Gestión Municipal, Ministerio del Interior, Buenos Aires: 75–115.

Rodríguez Iglesias, Germán

2009 Análisis del gasto público municipal en infraestructura básica: Mar del Plata 1996–2006. Disertación de Licenciatura en Economía, Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UNMdP.

Rodríguez-Tapia, Lilia; Jorge Morales Novelo y Patricia Zavala Vargas

2012 Evaluación socioeconómica de daños ambientales por contaminación del río Atoyac en México. Tecnología y Ciencias del Agua, III: 143–151.

Rueda, Salvador

1997 Habitabilidad y calidad de vida. Ciudades para un futuro sostenible. La construcción de la ciudad sostenible, 30.

Schuschny, Andrés

1998 Estudio del Medio Ambiente desde las Ciencias de la Complejidad, en Sistemas Ambientales Complejos: herramientas de análisis espacial, Silvia Matteucci y Gustavo Buzai (Coords). Eudeba, Buenos Aires: 33–55.

Talavera, Henry y Natalia Villamizar

2012 Presentación del problema y justificación para la realización del Seminario, Documento de Trabajo. Seminario Bordes Urbanos: Procesos Territoriales Colombia, Chile, Gran Bretaña, India, China, España.Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia y Red Arquitectura del Territorio, Bogotá.

Tran, Liem

2016 An interactive method to select a set of sustainable urban development indicators. Ecological Indicators, 61: 418–427.

Velázquez, Guillermo

2001 Geografía, calidad de Vida y fragmentación en la Geografía de los noventa; Análisis regional y departamental utilizando SIG´s. Centro de Investigaciones Geográficas-Facultad de Ciencias Humanas, Tandil.

Villamizar-Duarte, Natalia y Jeny Luna Sánchez

2012 Bordes urbanos: una pregunta desde el crecimiento de las ciudades hacia la concepción de una categoría para el análisis y la proyección de territorios urbanos. Seminario Bordes Urbanos: Procesos Territoriales Colombia, Chile, Gran Bretaña, India, China. Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio Universidad Nacional de Colombia y Red Arquitectura del Territorio, Bogotá.

Zhou, Jingyang; Liyin Shenb, Xiangnan Song y Xiaoling Zhang

2015 Selection and modeling sustainable urbanization indicators: Aresponsibility-based method. Ecological Indicators, 56: 87–95.

Zulaica, Laura

2015 El periurbano de Mar del Plata: aportes conceptuales y metodológicos para el abordaje de sus problemáticas ambientales, en Agroquímicos en áreas de transición urbano-rural: problemas sociales y ambientales en el Partido de General Pueyrredon, Laura Zulaica, Silvia Bocero, Jorge Tribó y Victoria Cabral (Coords). Serie Estudios Sociodemográficos, Nº 5. Facultad de Humanidades, UNMdP, Mar del Plata: 9–72.

Zulaica, Laura y Rosana Ferraro

2011 Aportes metodológicos para la gestión territorial del periurbano marplatense (provincia de Buenos Aires, Argentina): aplicaciones en el sector sur”. XIII Encuentro de Geógrafos de América Latina, Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional de Costa Rica, San José de Costa Rica.

2013 El periurbano de Mar del Plata: un sistema complejo con bordes dinámicos. IV Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XI Jornadas Cuyanas de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras, UNCu, Mendoza.

~•~

Cómo citar ¬

Emilia Lara Galindo, Laura Zulaica y Ángel David Flores Domínguez, «Aportes conceptuales y metodológicos para la definición y análisis del periurbano de la Ciudad de Puebla, México», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el [insert_php] setlocale(LC_ALL,"es_ES"); echo strftime("%e de %B del %Y");[/insert_php]. URL: https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-14/dossier-zulaica/