Infraestructura en transporte, políticas públicas, y modelos portuarios. Los puertos de Santa Catarina (Brasil) y de Entre Ríos (Argentina)

Infrastructure in transport, public policies and port models. The ports in Santa Catarina (Brazil) and Entre Ríos (Argentina)

Alcides Goularti Filho*

José Antonio Mateo**

Recibido: 05 de septiembre de 2017

Aceptado: 15 de diciembre de 2017

ResumenLa infraestructura material es reconocida como central para el desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso social. La inversión en infraestructura tiene entre sus diversas formas como medulares a las vinculadas al transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos), ya que ellos conectan y jerarquizan al resto. En ellas están implicadas una serie de obras de construcción, mantenimiento y reparación que se suman a otro conjunto importante de infraestructuras de transporte como son los accesos (carreteros, ferroviarios o en casos particulares aeroportuarios) que hacen de un puerto un nodo multivariado de logística. Su análisis o planificación también es multivariado. Sumado al estudio técnico, las ciencias sociales tienen una responsabilidad no delegable en los aspectos sociológicos, antropológicos, geográficos e históricos de intervenir en las diferentes etapas de las políticas públicas de esta índole. Utilizando a los puertos como objeto, y a los modelos globales aportados por la geografía portuaria como orientación, desarrollamos en el presente trabajo las trayectorias seguidas por los sistemas portuarios catarinense y entrerriano. La utilización de este tipo de modelos como mera orientación que permita la comparación, aplicados a situaciones concretas, permite identificar el estado de las terminales portuarias en un determinado tiempo histórico y evaluar la ponderación señalada. Utilizamos para ello información oficial publicada por ambos estados durante el siglo XX. Palabras clave: puertos – modelos portuarios – Santa Catarina – Entre Ríos AbstractThe material infrastructure is recognized as central for the development of productive forces and social progress. Investment in infrastructure has among its various forms as a core those linked to transport (roads, railways, airports and ports) because they connect and rank the rest. They are involved a series of construction, maintenance and repair works that are added to another important set of transport infrastructures such as the accesses (road, railway or airport cases) that make a Port a multivariate logistics node. Its analysis or planning is also multivariate. In addition to the technical study, the social sciences have a non-delegated responsibility in the sociological, anthropological, geographical and historical aspects to intervene in the different stages of public policies of this nature. Using the ports as an object, and the global models contributed by port geography as an orientation, we develop in this work the trajectories followed by the port systems Catarinense and Entrerriano. The use of this type of models as a mere orientation that allows the comparison, applied to specific situations, permits to identify the state of the port terminals in a certain historical time and to evaluate the indicated weighting. We used official information published by both states during the twentieth century. Keywords: ports – port models – Santa Catarina – Entre Ríos |

~•~

Introducción

Desde un amplio espectro teórico, la infraestructura material es reconocida como basal para el desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso social.[1] Algunos estudios consideran, por ejemplo, que mejorando en América Latina la infraestructura al menos a los niveles de Corea del Sur, se incrementarían las tasas anuales de crecimiento del PIB entre el 1,4 y el 1,8%, mientras la desigualdad se reduciría entre un 10 y un 20% [Sela 2011: 5]. Al margen de la pertinencia de estos datos, es innegable que no puede haber ni desarrollo ni eliminación de la pobreza sin la construcción de infraestructura.

La inversión en infraestructura sustantiva tiene entre sus diversas formas como centrales a las del transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, canales, etc.), ya que ellos conectan y jerarquizan al resto. El trasporte, como es sabido, produce impactos sobre el valor de la exportaciones que suelen ser muy superiores a los gravámenes arancelarios [García Rodríguez 2009: 29].[2] En un lugar destacado de esta problemática están las terminales portuarias. Ellas implican una serie de obras de construcción, mantenimiento y reparación que se suman a otro conjunto importante de infraestructuras de transporte como son los accesos (carreteros, ferroviarios o en casos particulares aeroportuarios) que hacen de un puerto un nodo multivariado en cuyo diagnóstico y planificación es imprescindible una gran cantidad de información. Información ésta que no puede resumirse en informes técnicos de especialistas en el ingenio que va a construirse, sino que debe recabarse con estudios interdisciplinarios que evalúen los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mismas. Dentro de estos análisis, las ciencias sociales tienen una responsabilidad no delegable en los aspectos sociológicos, antropológicos, geográficos e históricos de intervenir en las diferentes etapas de las políticas públicas.

Si bien los regímenes políticos y económicos sudamericanos a principios del siglo pasado, basados en la exportación primaria, no destacaban por sus prácticas proteccionistas —al menos hasta la Gran Depresión‑, la ecuación del transporte marítimo requería de la velocidad de carga y descarga, para amortizar las fuertes inversiones de las navieras en la modernización de las flotas. Esto implicaba de los puertos accesos, comunicaciones, calado, playas de maniobra, almacenes, medios de carga y descarga, etc., es decir su modernización. A partir de entonces los puertos dejaron de ser una mera interface entre sistemas de transportes para convertirse en una empresa de logística gestionada por el Estado, por particulares o por entes mixtos.

La conformación de un sistema portuario nacional moderno, tanto en Brasil [Goularti Filho 2007: 458] como en Argentina [Mateo 2014] como en otros muchos países con frente marítimo, fue un proceso que, respondiendo a las importantes transformaciones, tanto en la navegación como en la logística portuaria a nivel mundial [Konvitz 1994] se desarrolló durante el primer tercio del siglo XX.[3] Brasil y Argentina, con sus particularidades, han atravesado modelos de acumulación económica que podemos resumir en primario-exportador, industrializador-sustitutivo, rentístico-financiero y social-desarrollista, los cuales presentan cronologías similares e idéntica sucesión. Estos modelos no siempre han coincidido con los sistemas políticos, sean estos democráticos (restringidos o ampliados) o de facto (dictaduras y tiranías). Cada combinación tuvo impactos diferentes en las políticas públicas en general y en la infraestructura del transporte en particular, donde la trilogía Estado-sociedad-mercado ponderó su incidencia de formas diferentes.

Utilizando a los puertos como objeto, y a los modelos globales aportados por la geografía portuaria como orientación, desarrollamos en el presente trabajo las trayectorias seguidas por los sistemas portuarios catarinense y entrerriano. La utilización de este tipo de modelos —insistimos como mera orientación que permita la comparación‑, aplicados a situaciones concretas, permite identificar el estado de las terminales portuarias en un determinado tiempo histórico y evaluar la ponderación señalada. Utilizamos para ello información oficial publicada por ambos estados durante el siglo XX.

Los modelos de evolución de los sistemas portuarios

A partir de los años 1960, desde diversas disciplinas vienen siendo elaborados diversos intentos por modelizar los procesos por los que atraviesan las terminales portuarias. No es casualidad que la aparición de estos modelos se diera en tiempos en que, entre otros aspectos, comenzaron a desarrollarse tanto un comercio más fluido —prolegómeno de la mundialización de los intercambios a gran escala‑, la transformación definitiva de las antiguas flotas impulsadas a carbón o petróleo por motores diésel (y una cierta expectativa por la energía nuclear y la aeronavegación) y, fundamentalmente, la aparición del conteiner como instrumento de un transporte multimodal. Sumado a esto la existencia de preocupaciones por el “desarrollo”, estados de providencia e industrias sustitutivas en países de la “periferia”.

Los puertos relacionan entre sí hinterlands, waterfronts y forelands dada la lógica del intercambio (producción-exportación-importación). La geografía portuaria considera a los puertos esencialmente como concentradores (hubs) de mercancías en redes conectadas reticularmente (webs), las cuales no serían jerárquicas estrictamente dado que los enlaces conectan tanto a puertos grandes como a pequeños [Rimmer 2008: 8–9]. Para la historiografía esto no es novedad. Los puertos como nodos de interconexión fluida se comportan históricamente de forma sistémica desde hace siglos.[4]

Como afirma Carlos Martner Peyrelongue [1999: 104], las características y funciones de los puertos evolucionan en la medida en que las formaciones económico-sociales y las regulaciones interiores de los países se modifican. Estos procesos son en consecuencia históricos, pero no suelen ser analizados históricamente, es decir, sus autores parten de una situación presente y buscan o presumen antecedentes de sus orígenes —en algunos casos construyendo tipos ideales- para llegar al tiempo actual. La utilidad de los modelos —y sus adaptaciones- permite comprender el rol actual de los puertos dentro de un sistema, pero su utilidad se aumentaría con un análisis histórico de larga duración que integre tanto las potencialidades del sistema presente como las terminales dejadas de lado en el proceso de concentración en un diagnóstico y formulación de políticas públicas.

En efecto, el concepto de sistema portuario viene siendo desarrollado de un modo descriptivo y morfológico desde hace décadas por la geografía portuaria. En aquel sentido son de destacar las aportaciones de Edward Taaffe [Taaffe et al. 1963], Peter Rimmer [2008], Yehuda Hayuth [1982], Brian Hoyle [2000], James Bird [1963], Sylvain Laubé [2014] y Christian Verlaque [1975], como los más notorios e influyentes.

La mayoría de estos autores enfocan el análisis portuario desde el lado terrestre (hinterland), como nodo de un sistema conformado por las redes de transporte terrestre y marítimo, considerándolas aisladas o vinculadas a través del límite tierra-mar (waterfront); o desde el lado marítimo (foreland), como elemento de un sistema conformado con otros puertos, dotados de ciertos atributos de logística y tecnología, y entre los cuales existen interacciones directas o indirectas. Estas relaciones van desde las que se producen a través del sistema de transporte —terrestre y marítimo‑, hasta analizar como resultado de los procesos territoriales generados por los factores de mercado (producción, distribución, consumo, precios, etc.).

En esencia, estos autores mantienen que históricamente en litoral tiende a producirse un fenómeno de concentración de tráficos en un número limitado de puertos como consecuencia del desarrollo desigual de la red de transporte y de la concentración de actividades económicas vinculadas a esos puertos. En nuestra opinión, la mayoría de estos modelos conceptuales describen situaciones más adecuadas a países en vías de desarrollo que a países centrales en el comercio marítimo. Estos aspectos están vinculados al rol asignado a la periferia en una división internacional del trabajo que auguraba un crecimiento global basado en las supuestas “ventajas comparativas” del conjunto, lo cual puede haber sido cierto si hablamos del conjunto de las burguesías centrales y periféricas. Nada de eso ocurrió con el conjunto de la sociedad, sobre todo de la periferia, que sigue teniendo un sector externo dependiente de variables que no puede controlar (volumen de demanda, términos de intercambio, clima, etc.) y cuyos sistemas de transportes suelen aceitar esa dependencia.

El modelo Gateway de Bird, que considera al puerto como acceso a un corredor que conecta la costa con un centro económico del interior al que sirve, y que el autor aplica a casos de los puertos de Aqaba (Jordania) o Eilat (Israel) no hace más que confirmar esto. Los intereses de James Bird, en particular su libro sobre los puertos y terminales de puertos marítimos —en el que el énfasis en los enfoques teóricos es dominante‑, condujo a otros trabajos de desarrollo teórico de la evolución de los puertos.

Un rebrote de esa ilusión de crecimiento conjunto se dio en la posguerra. El “desarrollo” (entendido como industrialización, pleno empleo y consumo de masas) sería una metafórica carrera de automóviles, en la cual todos los países participan, y si bien en un momento histórico determinado se encuentren en distintos lugares de la pista, todos llegarían a la meta. Quizás el modelo que mejor expresaba esta teoría dominante en los años 1960 sea el “rostowrista” de Edward Taaffe, Richard Morrill y Peter Gould. [Taaffe et al. 1963]. Es un modelo en seis momentos, basado en la circulación entre hinterlands y waterfronts, que como reconoce el autor “es interesante notar algo de analogía con algunos de los escalones de W.W. Rostow para el desarrollo económico”.[5] Veamos las características de cada etapa:

1.- La primera fase consiste en una dispersión de pequeños puertos y factorías a lo largo de la costa. Hay poca interconexión lateral excepto por la actividad de la pesca a pequeña escala y por navíos de comercio irregularmente previstos. Cada puerto tiene un interior sumamente limitado.

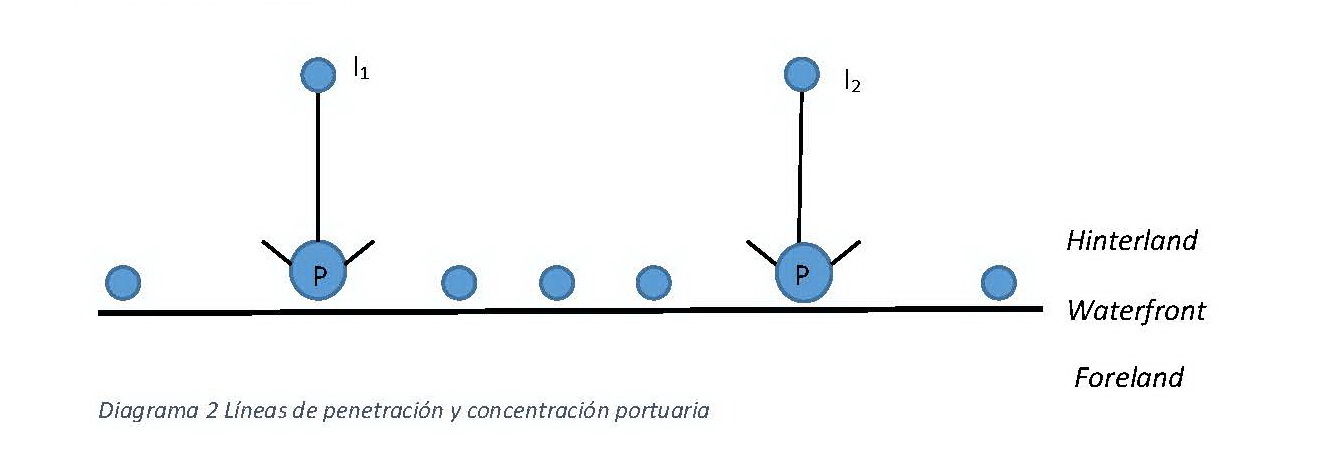

2.- Con la aparición de las líneas principales de penetración desde el interior (I1 e I2), se reducen los gastos de transporte desde el interior para ciertos puertos. Los mercados se amplían tanto en el puerto como en el interior. Entonces, comienza la concentración de tráfico en algunos puertos, como ilustran los círculos P1 y P2.

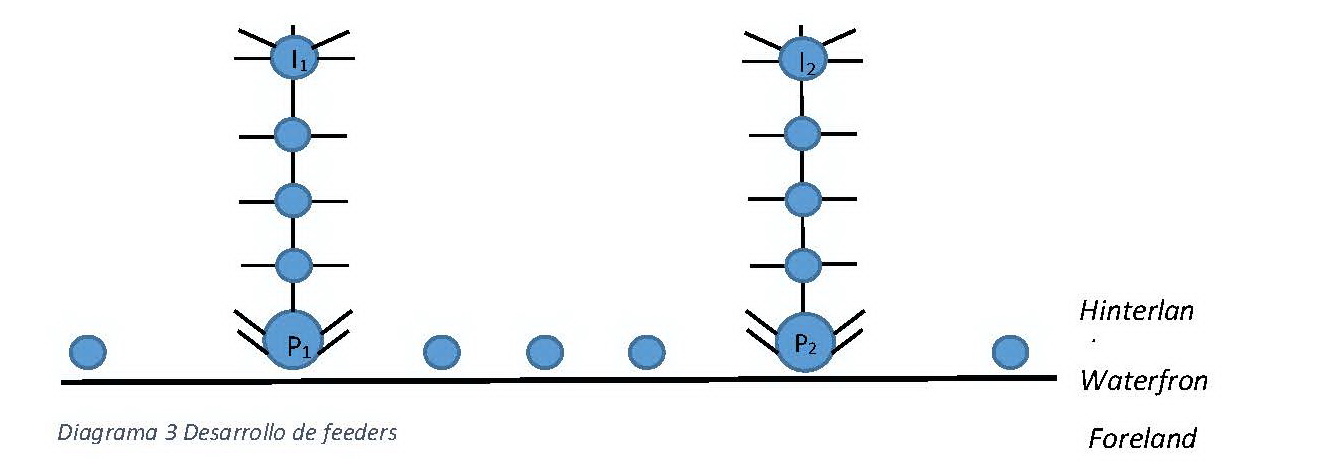

3.- Las rutas feeder (alimentadoras) comienzan a enfocarse en los puertos principales y centros interiores (Diagrama 3). Estas rutas feeder dan lugar a una especie de supremacía sobre aquellos que no han logrado conectarse con el interior (“piratería” lo llaman los autores) que permite al puerto principal ampliar su interior a costa de los más pequeños puertos adyacentes.

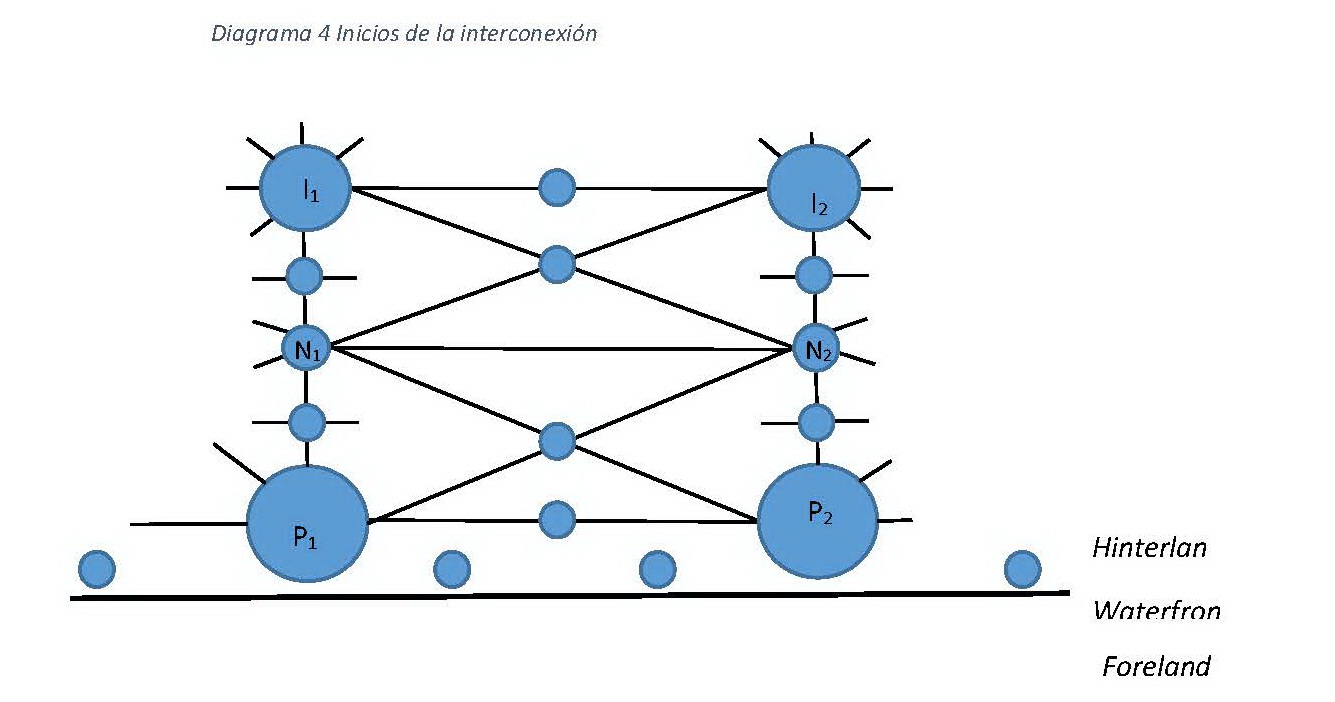

4.- Pequeños nodos comienzan a desarrollarse a lo largo de las líneas principales de penetración, y como el desarrollo feeder continua, (Diagrama 4), algunos de los nodos, ejemplificados por N1, y N2, comienzan a hacerse focos para redes feeder propias. La concentración interior entonces comienza, y N1, y N2 “piratean” los a los nodos interiores más pequeños sobre cada lado.

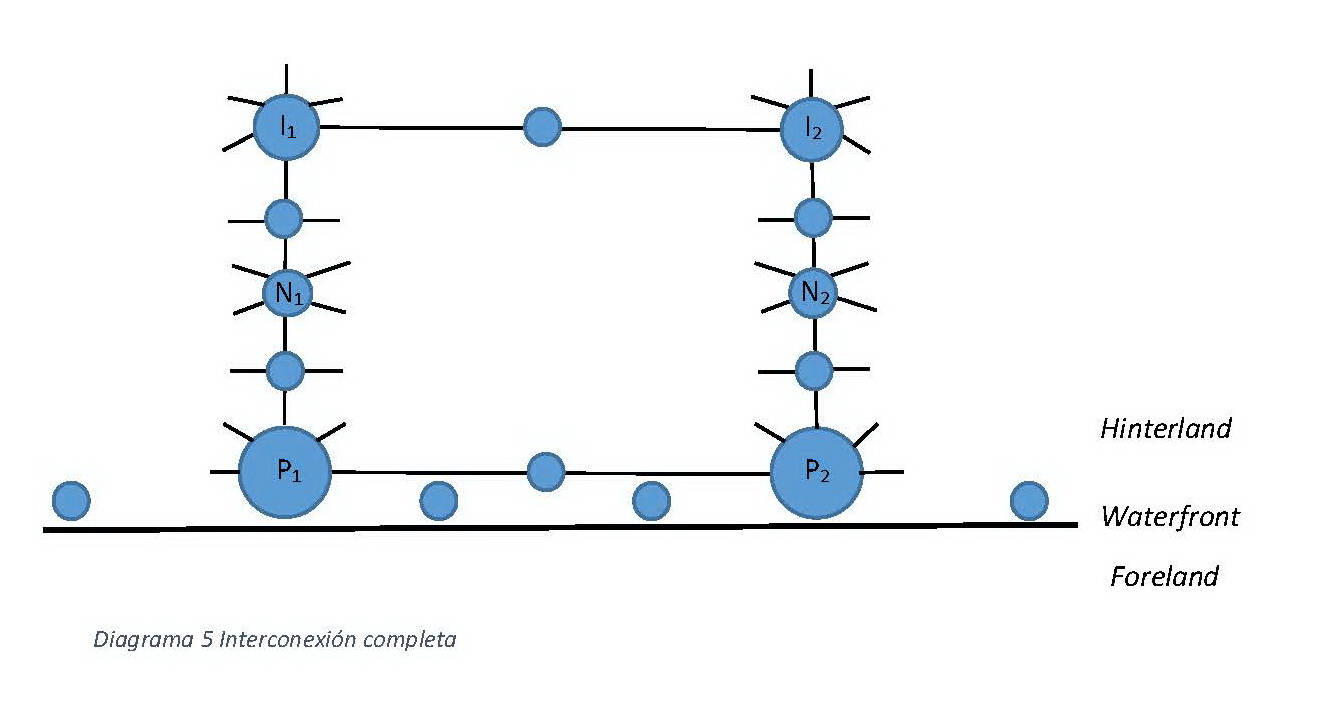

5.- Como las redes feeder siguen desarrollándose alrededor de los puertos, los centros interiores, y los nodos principales en línea, algunos de los feeders más grandes comienzan a conectar (Diagrama 5). La interconexión lateral teóricamente debería seguir hasta que todos los puertos, centros interiores, y nodos principales estén unidos.

6.- Una vez que este nivel es alcanzado, o aún antes, la siguiente fase consiste en el desarrollo de rutas troncales nacionales o rutas principales. En cierto modo, este es el mismo proceso de concentración repetido, pero en un nivel más alto. Ya que ciertos centros crecerán a costa de los demás, el resultado será un juego de acoplamientos prioritarios entre los más grandes. Por ejemplo, en el diagrama 6 las mejores conexiones ferroviarias, los caminos pavimentados más amplios, y el tráfico aéreo más denso serían sobre las rutas P1-I2 y P1-P2.

Lo más realista, probablemente, es pensar en la secuencia entera como un proceso más bien que como una serie de etapas históricas. Así, en un punto dado de tiempo, el modelo total de transporte de un país puede mostrar pruebas de todas las fases. La interconexión lateral puede continuar en una región al mismo tiempo que nuevas líneas de penetración se desarrollan en otra.

Veamos ahora un intento de aplicación de este modelo al proceso histórico de los puertos catarinenses y entrerrianos. Se presenta aquí para los historiadores un problema metodológico: ¿Cómo medir el crecimiento diferencial de los diferentes nodos de la red? Para el caso de los puertos se puede recurrir a estadísticas publicadas del volumen y/o valor del tráfico. La existencia de un control fiscal lo permite.

Los puertos de Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos ha tenido una fuerte centralidad en los procesos económicos y políticos de la historia argentina, donde se destaca una relación tensa y a menudo conflictiva con el estado central.

Adherida tempranamente a los procesos de la independencia, fue a los pocos años parte de “la otra revolución”, la de Artigas [Halperín Donghi 1972], que se extendía uniendo Río Grande do Sul, todo el Uruguay y buena parte de la Argentina actual, y cuyo devenir la llevó a ser por un año la “República de Entre Ríos”, un Estado soberano independiente. Posteriormente tuvo un papel destacado durante los bloqueos al puerto de Buenos Aires (1827, 1838–1840 y 1845–1848), cuyo desenlace la enfrentó nuevamente con el puerto, derrotarlo, y constituirse el puerto de Paraná en la capital de la Confederación Argentina (1853–1862), federalizando su territorio.

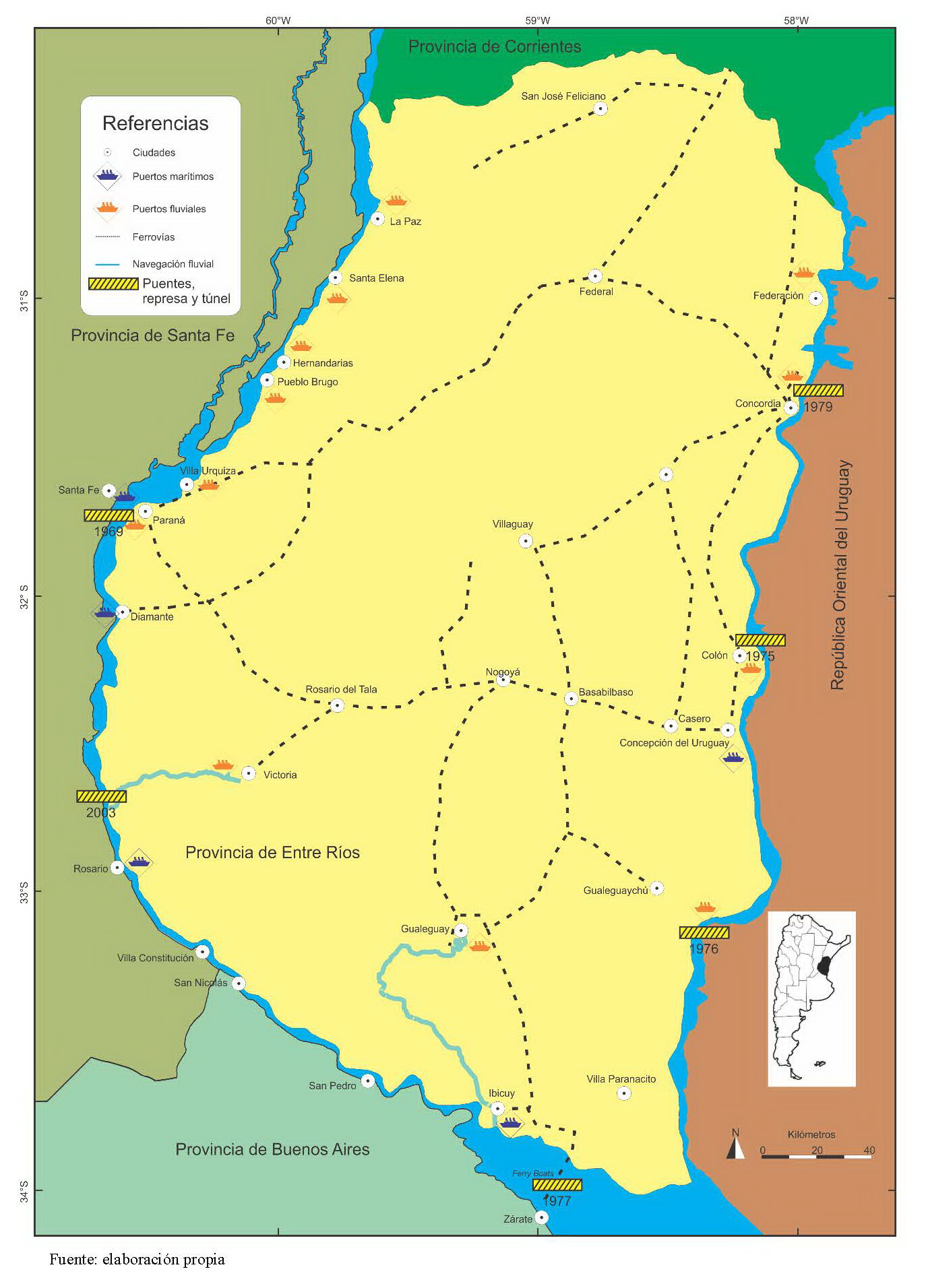

Durante la gran ola de inmigración europea, desde 1853 a 1930, Entre Ríos fue una de las provincias en donde mayor cantidad de inmigrantes se establecieron, formándose gran cantidad de colonias agrícolas. Muchas de las casi dos decenas de terminales portuarias de la provincia tuvieron su origen en estas colonias. La navegación de los ríos interiores, tema de los más sensibles durante la Organización Nacional, comenzó a hacerse realidad a partir de la sanción de la Ley 4.170 de 1903 que destinaba recursos (para estudios, dragados, obras portuarias, etc.) a los efectos de hacerla posible [González Climent 1949].

El rubro que decidió el emplazamiento de los puertos erigidos a principio del siglo fue el constituido por los cereales. El Estado no prestó mucha atención al embarque de cereales porque su exportación se realizaba libre de tasas aduaneras. Toda la zona fluvial en la cual se producían cereales tenía en esa época una fuerte vocación portuaria; lo que no implica que en los propósitos de los pobladores de las respectivas zonas no haya entrado el de poseer un puerto dotado de la plenitud de sus atributos; es decir, exportar lo que constituyese el exceso de su producción e importar lo que fuese su déficit. Sin embargo, el puerto de Buenos Aires monopolizó (y aun lo hace) la importación. Como afirmara Ricardo Ortiz:

Puede expresarse que desde el instante en que los muelles de Buenos Aires estuvieron en condiciones de recibir al carguero ultramarino, ninguna mercancía sujeta a derechos ha sido descargada en otro lugar del país [Ortiz 1971: 290]

Mapa 1. Puertos, ferrovías y navegación en Entre Ríos

El factor que estimuló en primera instancia la permanencia y desarrollo de los puertos del Litoral fue en gran medida el ferrocarril. El móvil de sus disposiciones era el de proporcionar a la mencionada región un conjunto de puertos cuya finalidad complementaria sería la de satisfacer las exigencias de los ferrocarriles trabados aún en la lucha previa a la constitución de los respectivos sistemas. Citamos a Ricardo Ortiz nuevamente, “un ferrocarril sin puerto era más ineficaz que sin locomotoras” [Ortiz 1971: 302].

El hecho que la adquisición del cereal se realizara en los puertos suponía que el productor debía cargar a los gastos generales de siembra y cosecha los provenientes del transporte hasta el puerto y en consecuencia que, teniendo una relativa autonomía para elegirlo, optara por el más próximo. Toda la costa del río Paraná y el río Uruguay quedó pronto sembrada de un conjunto innumerable de pequeños embarcaderos en los cuales se efectuaba el cargamento de los cereales.

Las empresas ferroviarias no introducían al país los materiales de construcción sino en proximidad de las referidas obras. Rosario, Santa Fe, Bajada Grande (Paraná), Villa Constitución, entre otros puertos, hallaron justificación a su permanencia en base a la proximidad de la zona productora y continuaron prestando sus servicios como elementos de descarga del carbón. Esto comenzó por reducir la creciente importancia que adquirían algunos pequeños puertos como Obligado, San Pedro, Ramallo, en una costa y Diamante, Victoria, Ruiz (Gualeguay), etc., en la otra.

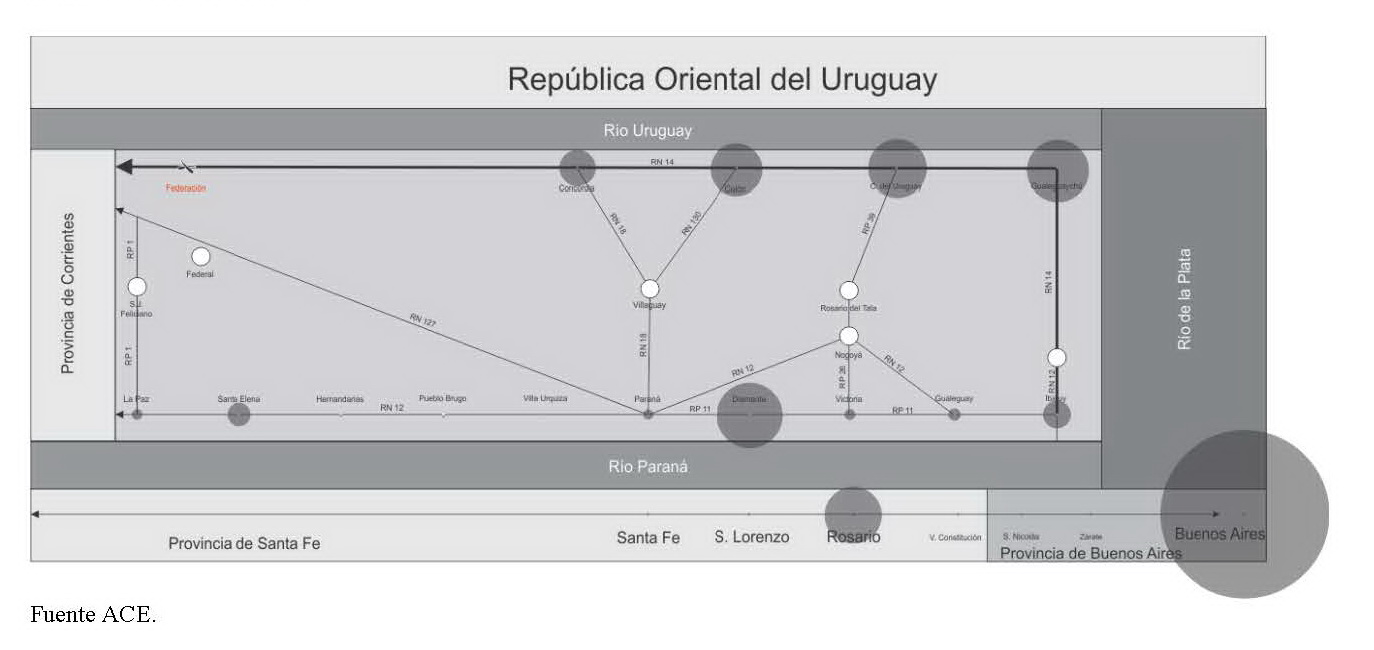

En el Esquema 1[6] tenemos el sistema portuario heredado de la agro exportación en 1924, con diez puertos sobre el río Paraná[7] y cinco sobre el Uruguay,[8] todos con actividad aduanera registrada en los Anuarios de Comercio Exterior (en adelante ACE) desde principios del siglo XX. Frente a esta estructura con frente al Paraná se extiende otro sistema, o parte del mismo sistema portuario en el continente.[9]

Esquema 1 1924–1933

En el extremo derecho de este esquema se encuentra Buenos Aires, que esa década concentró el 36% del movimiento de exportación, el más bajo del período bajo estudio.[10] Destaca en esta imagen el puerto de Rosario, con casi un 20% de las exportaciones nacionales producto de la salida cereales. Los cereales, como afirman autores, como Roger Gravil [1970] fueron los responsables de la rápida salida de la crisis económica de la década hasta la Segunda Guerra Mundial y eso se refleja en el puerto de Rosario. Del lado entrerriano, se presenta la desaparición de la actividad aduanera de Federación y una mayor actividad exportadora sobre el río Uruguay. De la ribera del río Paraná, los puertos que destacan son los de Diamante e Ibicuy, a pesar de que los ferry boats ya hacían el cruce del río desde 1908 a la altura de este último [Cusmai 2014].[11]

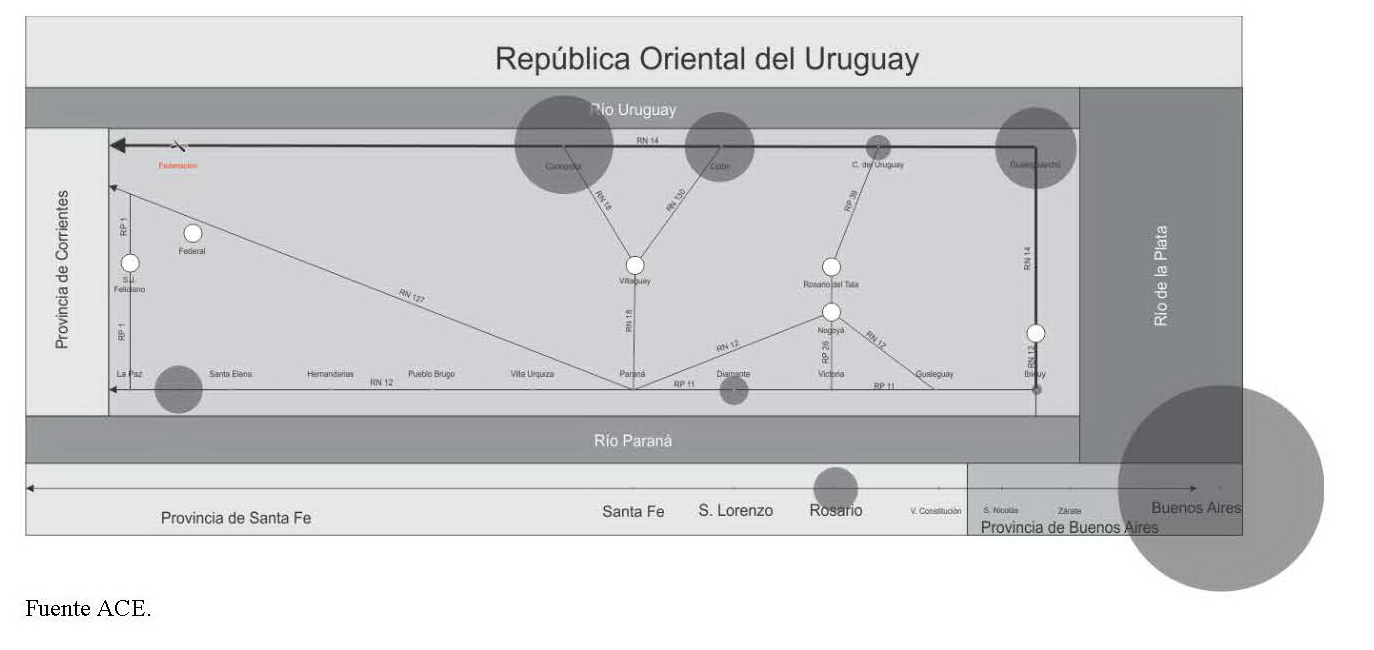

Esquema 2 1934–1943

En el período siguiente los cambios no son sustanciales. En la costa occidental, el puerto de Santa Fe adquirió un poco más de protagonismo, pero sin demasiada relevancia y Rosario mantuvo el suyo frente a la totalidad de los puertos y aduanas nacionales con el 19,5%. Buenos Aires elevó su participación al 46% del total. En Entre Ríos, Gualeguaychú tomó la delantera decayendo progresivamente ésta desde allí a Concordia. Sin embargo, la actividad portuaria se concentraba mayormente en la costa del Uruguay.

Esquema 3 1944–1953

A finales de la década de 1940 fue inaugurado el puente A. P. Justo-Getulio Vargas entre Paso de los Libres y Uruguaiana, conectando la Mesopotamia con Brasil, nuestro principal socio comercial para el trigo. Sin embargo, la ruta fluvial-oceánica siguió siendo la preferida para este tráfico [Mateo 2015].

Lo más destacable de la década siguiente fue la caída de la participación de la totalidad de los puertos del sistema en Entre Ríos y en el resto del Litoral. La mayor actividad extractiva continuó sobre los puertos del Uruguay en conjunto. El puerto de La Paz tuvo una caída muy importante (a por debajo del 1%) y su vecino Santa Elena (motorizado por su frigorífico) aumentó su caudal de exportación considerablemente. Si bien Rosario siguió destacándose, su participación nacional se redujo a casi a la mitad del total en las aduanas (12,1%). Esta disminución general fue a favor del puerto de Buenos Aires, el cual acumuló casi el 57,2% del total de exportaciones. El incremento de los calados y las dificultades para el acceso por los canales permitía el ingreso de embarcaciones en lastre, pero, a la salida, la carga debía completarse en Buenos Aires u otro puerto atlántico.

Esquema 4 1954–1963

Pocos cambios se produjeron en la década siguiente, salvo, por un lado, la desaparición de otro puerto, el de Pueblo Brugo, en el norte entrerriano y el incremento del volumen exportado por los puertos del Uruguay, sobre todo del de Concordia. Destaca también, al sur de Santa Fe, la participación de Villa Constitución, un polo de desarrollo industrial del peronismo, donde fuera inaugurado un elevador de granos en 1944 junto a la infraestructura portuaria, ferroviaria y caminera que la vinculaba fácilmente con el mercado nacional e internacional. Este factor atrajo el establecimiento de grandes centros fabriles como la Compañía Industrial Lanera (CILSA) y más tarde Aceros Industria Argentina (ACÍNDAR), una fábrica de aceites vegetales y una serie de talleres metalúrgicos y pequeñas industrias destinadas a abastecer a las grandes fábricas. Buenos Aires mantuvo su porcentaje similar a la década anterior (59,8%) y Rosario bajó a un mínimo de participación por debajo del 10,6% del total.

Esquema 5 1964–1973

La década siguiente finaliza con la inauguración del túnel subfluvial Paraná-Santa Fe en 1969, y padeció el proceso de cierre de ramales ferroviarios y el consecuente incremento del transporte automotor. Lo más notable de esta década es la desaparición del mercado exportador de tres terminales portuarias en Entre Ríos (Santa Elena, Villa Urquiza y Victoria), todas sobre el Río Paraná y la moderación de Villa Constitución y la desaparición de Campana en la provincia de Buenos Aires. El flujo perdido —Rosario apenas alcanzó el 10% en esa década- lo acumuló Buenos Aires que alcanzó a concentrar el 67,9% del movimiento portuario de exportación, el más alto de las seis décadas estudiadas.

Esquema 6 1974–1983

Finalmente, la década siguiente es la de conexión de la Mesopotamia en general y Entre Ríos en particular al continente. Dos puentes (Colón-Paysandú, Puerto Unzué-Fray Bentos) y el coronamiento de una represa (Salto Grande) conectaron a la provincia con la República Oriental del Uruguay; y un puente ferro-automotor se sumó al Túnel Subfluvial conectando la provincia con la localidad de Zárate al norte de la provincia de Buenos Aires. Sobre el Paraná solo tuvieron actividad en esa década los puertos de Paraná y Diamante, pero en conjunto superaron a los cuatro puertos activos sobre el Uruguay. Los puertos de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú se mantuvieron en una operación limitada, probablemente por la distancia a los pasos de Paraná y Brazo Largo. Sobre el río Paraná se restaron casi la totalidad de puertos al norte del de Paraná, manteniéndose el de La Paz con muy baja actividad. Lo notable es la salida del sistema temporalmente del de Ibicuy, que renacerá posteriormente como uno de los principales de la provincia al realizarse obras en los canales de acceso.

De todas formas, ninguno de estos puertos logró alcanzar un 1% del total del movimiento portuario nacional. Con respecto a los puertos del entorno entrerriano la conexión no se manifestó en un incremento sustantivo, es más, Rosario sumó dos puntos porcentuales (12,5%) y el resto se mantuvo prácticamente en los mismos porcentajes que en la década anterior. Buenos Aires por su parte decayó un 12% reduciendo su participación al 55,3%.

¿Habrá servido toda la infraestructura portuaria para hacer crecer más el peso relativo del puerto de Buenos Aires? No, o no solamente. Rosario se consolidó como el segundo puerto nacional, no en torno al 20% como al inicio sino del 12%, y si sumamos a este puerto los del litoral santafesino sobre el Paraná (Santa Fe, San Lorenzo, Villa Constitución, San Nicolás y San Pedro) el 20% de los primeros años se repartió entre esos puertos. Fuera del Paraná sólo Bahía Blanca (6,5%) y Quequén (2,5%) sobre el atlántico bonaerense presentaron porcentajes significativos al finalizar el período estudiado. La producción mesopotámica entonces escurrió hacia los puertos ubicados fuera de ella por tren o por camión, pero paulatinamente fue abandonando sus puertos.

La formación del sistema portuario de Santa Catarina

Mapa 2 Puertos, ferrovías y navegación en Santa Catarina

El estado brasileño de Santa Catarina posee la totalidad de los ejemplos posibles de ubicación de terminales portuarias. De norte a sur ha poseído puertos ubicados en bahías como São Francisco do Sul, puertos en la desembocadura o estuarios fluviales como Itajaí o Maciambu en el extremo sur, puertos insulares como Florianópolis (y en alguna medida también São Francisco do Sul), puertos lacustres como precisamente Laguna y puertos marítimos abiertos como Imbituba.

Estos puertos se engarzan sobre la hoy duplicada ruta 101 en el litoral marítimo catarinense, que la lleva hacia un norte (Santos) y un sur (Río Grande do Sul) cada vez más poderosos (en términos portuarios) con los cuales disputa porciones de actividad. Este litoral, como se puede observar en el Mapa 2 lleva sus raíces de Este a Oeste hasta la frontera con la Mesopotamia Argentina. Con los datos que poseemos del movimiento en los puertos que han persistido en la actividad vamos a reseñar el proceso seguido por los puertos catarinenses. En tal sentido, el puerto de Florianópolis (o de Santa Catarina más precisamente) fue desactivado como tal a partir de la segunda mitad del siglo pasado. El puerto de Maciambu, cuya potencialidad fue evaluada por sus condiciones de abrigo desde finales del siglo XIX para el transporte de carbón fue abandonado merced a los otros dos puertos carboníferos que se disputaron esa mercancía. Aunque más reciente, similar origen y destino tubo el puerto de Araranguá. La idea de un puerto carbonífero alternativo a Imbituba sólo parece haber contribuido al incremento de las inversiones en este último.

Comenzaremos entonces la descripción a partir de 1955 y nos centraremos en los puertos de São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba y Laguna.

El Esquema 5 que representa el peso relativo de cada puerto entre las décadas de 1950 hasta finales de 1980 muestra dos momentos muy marcados. Uno entre 1955 y 1970 donde se destaca el puerto de Imbituba y otro entre 1971 y 1990 en que el puerto destacado es São Francisco do Sul. Vamos a seguir esa periodización que no se ajusta a los volúmenes totales movidos por los puertos sino a la participación de cada uno de los puertos catarinenses en el conjunto.

En el primer período (1955–1970) se inicia con la inauguración oficial de São Francisco do Sul, cuando fueron entregados dos muelles de 550 metros y dos almacenes de 4.000m². En ese mismo año, el gobierno del Estado creó y organizó la agencia Administração do Puerto de São Francisco do Sul (APSFS), que tenía como objetivo realizar la exploración comercial, ejecutar las obras y conservar las instalaciones y el canal de acceso, y la dársena de maniobras (Santa Catarina, 1955). Durante el período que va desde el final de los años 1950 hasta la inauguración del Terminal Granelero en octubre de 1978, el puerto de São Francisco do Sul pasó por una larga crisis que puede apreciarse en el Esquema 5, debida principalmente a la caída en las exportaciones de madera. A pesar de las exportaciones de granel, en este período, el puerto todavía no tenía definida su especialización, algo que fue se configurando solamente en los años 1970.

Esquema 7 Evolución del movimiento portuario de los puertos de Santa Catarina entre 1955 y 1990

En los años 1940, 1950 y 1960, Itajaí se consagró como el mayor puerto maderero del País. La madera extraída, principalmente do Planalto Serrano, bajaba por camión por la SC-470/BR-470 y era embarcada por Itajaí. Además de exportar madeira desde el siglo XIX, podemos afirmar que hasta 1930 el Rio Itajaí-Açu y el puerto de Itajaí eran el escurrimiento natural de la producción agrícola y manufacturera del Valle de Itajaí, destacando la industria textil de Blumenau y Brusque, y los alimentos de todo el hinterland. Poseía desde 1956 un frigorífico destinado a pescado (cuyos generadores fueron puestos en marcha recién en 1966). Itajaí fue declarado puerto organizado recién en 1966. En el momento en que fue declarado puerto organizado, Itajaí tenía 700 metros de embarcadero y se preparaba para enfrentar su mayor crisis: la caída en las exportaciones de madera afectándolo como se observa en los dos diagramas inferiores del Esquema 7. En 1970, la madera representó el 61,6% de las exportaciones catarinenses, en 1972 cayó al 45,8%, en 1974 para 26,5% y en 1976 para 4,5%. O sea, en apenas seis años las exportaciones de madera cayeron 92,7%. Sin embargo, al mismo tiempo en que caían las exportaciones de madera, Santa Catarina comenzaba a exportar motores eléctricos y alimentos congelados.

Por su parte, los puertos de Laguna e Imbituba fueron construidos conjuntamente durante la Segunda Guerra Mundial. Laguna ya era un puerto público, e Imbituba había sido nacionalizado en septiembre de 1942, por lo tanto, durante la Guerra, ambos dependían de recursos públicos. El problema de Imbituba, su falta de abrigo fue solucionado con la construcción de una escollera, mientras el de Laguna, la sedimentación en la entrada de la barra todavía persistía. Con el fin da Guerra, y frente a la irreversibilidad del problema de Laguna, el gobierno optó por el puerto de Imbituba y lo transformó en el único puerto carbonero de embarque en de Brasil, mientras Laguna fue deviniendo en puerto pesquero.

Después de la Guerra, hubo una caída considerable en el consumo del carbón nacional, pero, por otro lado, comenzó a ser consumido por la recién inaugurada CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) el carbón metalúrgico. El carbón extraído en las minas de Criciúma, Urussanga, Lauro Müller y Siderópolis era transportado por la Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina hasta el lavador de carbón de la CSN, localizado en Tubarão, donde era separada la fracción metalúrgica del desecho. Desde el lavador, el carbón metalúrgico seguía por tren hasta el puerto de Imbituba. En 1962, fue constituida Sidesc (Siderúrgica de Santa Catarina S.A.), una siderurgia que sería instalada en Imbituba para producir acero aprovechando mejor el carbón catarinense. En 1966, hubo un cambio en el Plan Siderúrgico Nacional orientando el aumento de la producción en las siderúrgicas ya instaladas, evitando la construcción de nuevas unidades. Con esto, los planes de la Sidesc fueron redireccionados, transformándola en una carboquímica para producir azufre a partir de la pirita carbonosa (desecho del carbón). En 1969, Sidesc fue transformada en ICC (Indústria Carboquímica Catarinense), siendo redirecionada ahora para producir ácido sulfúrico y ácido fosfórico destinados a la industria de los fertilizantes [Moraes 2004].

Durante el período siguiente (1971–1990), la instalación de la Terminal Marítimo de São Francisco do Sul (Tefran), obra complementaria de Petrobras para abastecer de petróleo a la Refinería Getulio Vargas en Paraná, inaugurada en mayo de 1977, trajo una cierta holgura financiera para el puerto, pues la Terminal estaba dentro del área portuaria [Portobrás 1978]. Por tanto, el movimiento financiero en el puerto aumentó sin que hubiese esfuerzo por parte do gobierno del Estado, reduciendo los constantes déficits. Sin embargo, el puerto todavía continuaba sufriendo con la caída de las exportaciones de madera y sin un horizonte definido.

Cuando el gobierno federal creo el Programa de Corredores de Exportación y eligió las áreas prioritarias para inversiones en infraestructura, los puertos catarinenses quedaron fuera. La soja, que estaba en franca expansión, seria extraída por los puertos de Paranaguá y Rio Grande. Además, el puerto de Paranaguá, que queda apenas a 36 km y que se estaba definiendo como un gran puerto granelero, siempre fue un “espectro que rondaba” al puerto de São Francisco do Sul. Dentro de las estrategias macro nacionales de jerarquía portuaria del Ministério dos Transportes, y anteriormente del Ministério da Viação y Obras Públicas, no eran necesarios dos puertos graneleros próximos uno del otro. En el sur del País, Paranaguá, que también tenía en su adyacencia el puerto de Antonina, ya atendía las demandas de la frontera agrícola. Además de eso, Paraná tenía una buena estructura vial, con ferrovías y carreteras confluyendo para el puerto.

La situación era tan precaria, que Puertobrás hizo una propuesta al gobierno estadual para que el puerto fuese entregado a la Unión. Seria creada una sociedad de economía mista, al Companhia Docas de Santa Catarina, para que los problemas portuarios fuesen tratados con maíz objetividad y “desde el punto de vista portuario” [Portobrás 1987: 30].

Para atender a la creciente demanda de las exportaciones de soja, la única salida para el puerto de São Francisco do Sul de no quedar en una situación inferior al de Paranaguá era crear una infraestructura volcada para la exportación de granel sólido con la construcción de un terminal granelero con cargadores de navíos. Para la construcción del terminal, Puertobrás arrendó para la APSFS un área de 20.000 m², y el Estado de Santa Catarina quedó como responsable por las obras por medio de la sociedad de economía mista Companhia Catarinense de Armazenamento (Cocar). El Terminal Graneleiro Irineu Bornhausen fue inaugurado en octubre de 1978 y tenía una capacidad de 60.000 toneladas. Junto con la construcción del terminal, Puertobrás realizó obras de prolongación del muelle en 75 m [Santa Catarina 1979: 118]. En el año siguiente, el puerto comenzaba a prepararse para el movimiento de conteiners con la construcción de dos patios destinados a ellos [Santa Catarina 1980: 94].

En 1987, Puertobrás elaboró el Plan de Desenvolvimento Portuário envolviendo a todos los puertos brasileiros organizados. Las conclusiones al respecto del puerto de São Francisco do Sul no fueron nada animadoras. Después de la construcción del terminal granelero y de la prolongación del muelle, el puerto no recibió ninguna inversión estructural; en los años 1980, fueron hechas sólo reparaciones, tal vez la obra más importante fue la construcción dos patios para conteiners [Santa Catarina 1984; Santa Catarina 1985]. El Plan concluyó que el puerto no tenía condiciones de reducir el nivel de saturación sin implantar inmediatamente nuevas dársenas. Además, deberían ser hechas alteraciones administrativas e institucionales, como la creación de una compañía muelles, para garantizar la performance deseada. Si se construía inmediatamente una dársena y se hacían las reformas necesarias, la situación podría ser mejorada hacia 1990. A pesar de estas dificultades, en comparación con el resto de los puertos catarinenses, São Francisco do Sul concentró en la década de 1980 el 65% del movimiento.

Al final de los años de 1970, el puerto de Itajaí ya estaba adaptado a las nuevas demandas: azulejos, motores y alimentos congelados [Goularti Filho 2002]. Sin embargo, el Plan Director reelaborado en 1979, a partir del Plan de 1974, las conclusiones no fueron muy animadoras para Itajaí y colocaban a Itajaí en una jerarquía inferior a São Francisco do Sul y su hinterland limitado sólo al Valle de Itajaí. El Plan recomendaba que no debería ser hecha ninguna expansión física sin antes agotar todo el potencial del puerto y concluía que este potencial era extremamente limitado, y predominaría el movimiento de carga general [Ministério dos Transportes 1979]. Si hubiese la intención de continuarse especializando en carga general, la recomendación del Plan era que fuese recuperada la estructura del embarcadero, que estaba en “estado precario, y profundizando el acceso de embarcaciones de mayor calado. Con relación al movimiento de conteiners, que estaba apenas comenzando, la previsión era que en el futuro el puerto de Itajaí podría convertirse en un “puerto alimentador-receptor de Santos” [Ministério dos Transportes 1979: 24]. Las recomendaciones tampoco fueron excitantes y colocaban a Itajaí en una jerarquía inferior a São Francisco do Sul y su hinterland limitado sólo al Valle de Itajaí. El Plano de Desenvolvimento Portuário de 1986 reforzó la posición de Itajaí como sólo un puerto regional que participaba del “esfuerzo de exportación de la región, embarcando mercaderías para el exterior del país y por otro lado introducir en la región productos nacionales” destinados a las industrias locales. Los factores limitantes del nivel de servicios eran básicamente operacionales, destacando el dragado junto a los embarcaderos y la dársena de maniobras [Ministério dos Transportes 1986].[12]

En Imbituba, la tercera ampliación del atracadero para atender à ICC y al aumento de la demanda de carbón, se inició en 1978, también financiada por el gobierno, ahora por Puertobrás. Esta ampliación estaba prevista en el Plan Diretor Portuário de Brasil 1975–1984 [Ministério dos Transportes 1974]. Estas obras fueron incorporadas por el II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), que reforzó el proyecto de prolongación del muelle y la construcción de instalaciones para carbón. Los objetivos de la ampliación del puerto de Imbituba, según el Plan Diretor, eran: atender a las exportaciones de carbón previstas en el Plano Siderúrgico Nacional y atender a la demanda da ICC. En 1982, fue concluida la construcción del embarcadero ro-ro de 24 metros de longitud.

A lo largo de los años 1980, el puerto movió una media de 3,29 millones de toneladas, siendo 2,43 millones de carbón, o sea, de toda la carga salida, el 74% era carbón, principalmente el metalúrgico. El puerto formaba parte del complejo carbonífero catarinense formado por minas, ferrovía, lavador, termoeléctrica, carboquímica y puerto. En la segunda mitad de los años 1980, comenzaron los cortes en los subsidios para el transporte ferroviario de carbón catarinense, y aumentó la cuota de importaciones de carbón metalúrgico, con esto el movimiento del puerto comenzó a cair rápidamente (como se observa en los diagramas inferiores del Esquema 5). En 1990, el gobierno de Collor liberó por completo la importación del carbón metalúrgico, cerró el Lavador de Capivari y las minas da CSN en Criciúma, Siderópolis y Içara. La exportación de carbón por Imbituba pasó de 2 millones de toneladas en 1988 a 795 mil en 1990, reduciendo a cero en 1994. Imbituba dejaba de ser el puerto carbonero y necesitaba urgentemente de una reestructuración. Para agravar todavía más la situación del puerto, la ICC fue reduciendo la producción a partir de 1992, y en 1994 cerró sus actividades.

Algunas conclusiones

En primer lugar, queremos rescatar la existencia de modelos ideales de desarrollo de los procesos portuarios; ellos nos permiten ir al terreno, a los casos concretos, y pensarlos metódicamente.

La idea de que históricamente en el litoral (fluvial o marítimo) tiende a producirse un fenómeno de concentración de tráficos en un número limitado de puertos como consecuencia del desarrollo desigual de la red de transporte y de la concentración de actividades económicas vinculadas a esos puertos parece verificarse en ambos casos.

Pero seguidamente tenemos que decir que estos procesos no son lineales, irreversibles o progresivos. Como hemos afirmado hace un tiempo [Mateo 2009], los puertos son una herramienta para el desarrollo, la cual es mejor poseer que carecer de ella para cualquier región. Pero que esta herramienta puede estar cíclicamente en desuso y herrumbrada o presta y afilada.

Los casos aquí analizados muestran —para una nutrida muestra de modelos portuarios- cómo los sistemas de acumulación y los estilos de decisión política impactan sobre las políticas públicas de infraestructura en general y portuaria en particular.

La función de interface que cumplen los puertos los hace brillar como un eslabón dorado en los flujos de mercancías, donde los sistemas de transporte se cruzan con mayor o menor intensidad de acuerdo con los ciclos económicos, condiciones de la oferta, de la demanda y de los términos de intercambio y de los requerimientos tecnológicos del transporte. Los cereales en los casos de Argentina y el carbón y la madera en los brasileros tuvieron como manifestación de su mercado en los puertos momentos de impulso y momentos de caída. El estado por su parte, facilitando accesos y obras portuarias, también desafió a las leyes del mercado intentando encausar los desarrollos regionales en función de sus fuerzas intrínsecas en pugna.

El Estado es monopsonio de las grandes obras de infraestructura y como tal generador de las mismas. El puerto no es nada sin una red de transporte interior que lo vincule a él; el gigantismo naval que no parece tener fin, la intermodalidad entre sistemas de transporte que potenció el conteiner, los métodos y combustibles de propulsión (en mar y en tierra) son un elemento de incentivo permanente a la infraestructura portuaria que requiere dragados e importante inversión en logística que solo puede aportar el Estado. En tal sentido, la presencia o ausencia del Estado siempre tiene consecuencias sobre los sistemas portuarios.

Cortamos la historia en un momento determinado, pero ésta sigue y el puerto de Ibicuy en Entre Ríos es hoy uno de los tres en actividad junto a Diamante y Concepción del Uruguay; por su parte, el de Imbituba ha vuelto a tomar protagonismo merced a las transformaciones en sus servicios de logística, y el puerto de Itajaí ha sido complementado con una terminal de conteiners en la rivera de Navegantes. Y seguramente habrá otros cambios más adelante en el peso relativo de los integrantes de un sistema portuarios. Los modelos, que nos sirven para pensar, son una matriz útil, a nuestro criterio para el análisis de estos tipos de complejos.

Citas

* CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimiento Cientifico e Tecnológico). PPGDS (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimiento Socioeconômico). UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense). Correo electrónico: alcides@unesc.net

** Investigador independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). FCECO-UNER (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos). Correo electrónico: jamateo@fceco.uner.edu.ar

[1] El neo institucionalismo y la teoría de las organizaciones la conciben como el conjunto de elementos y servicios necesarios para que la organización o la institución funcione [Brunet et al. 2011: 11]. La mirada neoliberal más reciente, llama a la inversión en infraestructura para compensar la disminución del consumo mundial —que subyace a la recesión global- y para sostener el crecimiento económico, adoptando tecnologías sustentables, que economicen los recursos naturales escasos [Sachs 2015: 506]. Por su parte, desde la clásica mirada del marxismo, —donde la infraestructura sería la base material en la que se sustenta la sociedad y juegan las fuerzas y las relaciones de producción‑, y más allá de la metáfora, el cambio en la infraestructura provocaría inevitablemente cambios en los componentes de la superestructura ideológica, política, cultural y social.

[2] Por ejemplo, el BID considera que una reducción del 10% en los costos del trasporte tendría un efecto cinco veces superior que una reducción arancelaria del 10% [Sela 2011: 5]. Podemos deducir de esto que el impacto también se reflejaría en el mercado interior.

[3] Los cambios en la navegación tuvieron como hitos principales el desarrollo de cascos de acero, la propulsión a combustible fósil, la incorporación de la hélice, la adaptación del frigorífico a las bodegas de las embarcaciones y un incremento creciente del tamaño disponible para cargas. Esto fue acompañado de una mayor velocidad y abaratamiento del transporte (tanto de mercancías como de pasajeros) [Fontana 1997: 131].

[4] Podemos rastrear este fenómeno en obras clásicas como las de Fernand Braudel [1985] o de uno de sus mejores epígonos, Immanuel Wallerstein [1979] o más recientes en los trabajos de Fernando Jumar; e Isable Paredes, [2007] sobre el sistema portuario rioplatense colonial. O las diversas triangulaciones económicas como la de los pescadores de bacalao [Kurlansky 1999], del azúcar [Evans & Rydén 2007], del esclavo y del opio [Wallerstein 1998], o en el caso concreto de la región el triángulo naviero que involucraba a Argentina-Brasil con el Reino Unido y los Estados Unidos de América [Fodor & O’Connell 1973]. Sin embargo, la historiografía no ha generado modelos generales aplicables, al margen de los casos de estudio concretos.

[5] El estado “aislamiento” puede conectar con la “sociedad tradicional”, el “desarrollo de las líneas de penetración” como un ordenamiento espacial con el take-off, la “interconexión lateral” con la “difusión interna de la tecnología” y el resto de las faces con el consumo masivo en países subdesarrollados [Taaffe et al. 1963: 505].

[6] Para hacer posible la comparación hemos utilizado el porcentaje del total de las exportaciones de la provincia para Entre Ríos y el porcentaje del total nacional para el resto de los puertos pero que muestran básicamente la evolución destacada de Rosario y Buenos Aires.

[7] De norte a sur: La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Pueblo Brugo, Villa Urquiza, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Ibicuy.

[8] También de norte a sur: Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

[9] En el mismo sentido: Santa Fe, San Lorenzo, Rosario y Villa Constitución en la provincia de Santa Fe y San Nicolás, San Pedro, Zárate y Campana.

[10] En todo el período el puerto de Buenos Aires concentró más del 90% de la importación, de allí que no lo consideremos.

[11] En Paraná y Victoria también existían servicios de balsas y vapores.

[12] En realidad, la extinción de Puertobrás abrió una nueva crisis en el puerto de Itajaí. Como todo el sistema portuario nacional, el fin de Puertobrás creó un verdadero caos en el sistema. los puertos quedaron ligados al Departamento Nacional de Puertos y Hidrovias, que no tenía recursos y atribuciones definidas. En Santa Catarina, además del de Itajaí, el puerto de Laguna también era administrado por Puertobrás. La solución temporaria y paliativa para ambos llegó en diciembre de 1990, con la transferencia de la administración a la Companhia Docas de São Paulo (Codesp), algo muy extraño para las comunidades de Itajaí y Laguna. La Codesp administraría los puertos en un período transitorio, lo máximo de un año, hasta la privatización de los puertos. Sin embargo, esta situación se arrastró por cinco años.

Bibliografía

Bird, James Harold

1963 The major seaports of the United Kingdom. Hutchinson & CO., Londres.

Braudel, Fernand

1985 El Mediterráneo. El espacio y la historia. FCE, México.

Brunet, Ignasi; Angel Belzunegui & Inmaculada Pastor

2011 Sociología de las organizaciones. Universitas, S. A., Madrid.

Cusmai, César

2014 Aquellos Queridos Ferrys. Historia de los Ferrobarcos del rio Paraná. Galatea Ediciones, Zárate.

Evans, Chris & Göran Rydén

2007 Baltic Iron in the Atlantic World in the Eighteenth Century. Brill, Boston.

Fodor, Jorge y Arturo O’Connell

1973 La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX. Desarrollo Económico, 49: 3–65.

Fontana, Josep

1997 La reorientació del comerҫ mundial, in Introducció a l’estudi de la història, Crítica, Barcelona: 131–135.

García Rodríguez, Enrique

2009 Infraestructura e integración en América Latina. Boletín Económico del ICE, 2974: 27–42.

González Climent, Aurelio

1949 Los Puertos Argentinos. Instituto de Economía de los Transportes, Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas UBA.

Goularti Filho, Alcides

2002 Formação econômica de Santa Catarina. Cidade Futura, São Paulo.

2007 Melhoramentos, reaparelhamentos e modernização dos portos brasileiros: a longa e constante espera. Economia e Sociedade, 16(3): 455–489. https://doi.org/10.1590/S0104-06182007000300007

2013 Portos, Ferrovias e Navegação em Santa Catarina. Ed. de la UFSC, Florianópolis.

Gravil, Roger

1970 State Intervention in Argentina’s Export Trade between the Wars. Latin American Studies, 2 (2): 156–157.

Halperín Donghi, Tulio

1972 La otra revolución: Artigas y el litoral, en Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina Criolla. Siglo XXI, Buenos Aires: 279–315.

Hayuth, Yehuda

1982 The Port-Urban Interface: An Area in Transition. Area, 14 (3): 219–224.

Hoyle, Brian

2000 Global and Local Change on the Port-City Waterfront. Geographical Review, 90 (3): 395–417.

Jumar, Fernando & Isabel Paredes

2007 El comercio intrarregional en el complejo portuario rioplatense: el contrabando visto a través de los comisos, 1693–1777. América Latina en la Historia Económica, 29: 31–96.

Konvitz, Josef

1994 The Crises of Atlantic Port Cities 1880 to 1920. Comparative Studies in Society and History, 36: 293–318.

Kurlansky, Mark

1999 El bacalao. Biografía del pez que cambió el mundo. Península, Barcelona.

Laubé, Sylvain

2014 Les grues de l’arsenal en tant que marqueurs de l’évolution scientifique et technologique du port arsenal de Brest, en Le port : nouveaux problèmes pour l’histoire des sciences et techniques, J. L. Kerouanton & Sylvain Laubé (Eds.). Hermann, París.

Martner Peyrelongue, Carlos

1999 El puerto y la vinculación entre lo local y lo global. EURE, XXV (75): 103–120.

Mateo, José

2009 Puertos, integración y desarrollo. El sistema portuario bonaerense durante los años 1960, en Hablemos de puertos. La problemática portuaria desde la ciencias sociales, José Antonio Mateo y Agustín Nieto (Comp.). GESMar-UNMdP, Mar del Plata.

2014 El impacto de un nuevo puerto: la construcción de su hinterland y de su foreland. Puerto Quequén, provincia de Buenos Aires entre 1921 y 1932. Mundo Agrario, 15 (29).

2015 Entre hipóteses de conflito e sociedade comercial. Puerto Quequén (Argentina) e os portos do Brasil, 1929–1955. Antíteses, 8 (16): 149–176.

Ministério dos Transportes

1974 Plano Diretor Portuário do Brasil: Porto de Itajaí. Brasília.

1979 Plano Diretor Portuário do Brasil: Porto de Imbituba. Brasília.

1986 Plano Diretor Portuário do Brasil: programa decenal de reaparelhamento e expansão dos portos para o período 1975–1984. Brasília.

Moraes, F. F.

2004 Siderúrgica de Santa Catarina (SIDESC): uma idéia perdida no tempo, en Memória e cultura do carvão em Santa Catarina, Alcides Goularti Filho (Ed.) Cidade Futura, Florianópolis.

Ortiz, Ricardo

1971 Historia Económica de la Argentina. Plus Ultra, Buenos Aires.

PORTOBRÁS

1978 Terminal Marítimo de São Francisco do Sul/TERFRAN.

1987 Plano de Desenvolvimento Portuário: São Francisco do Sul e Itajaí. Brasilia.

Rimmer, Peter

2008 Modelling the Port of Gunsan’s Potential: Echoes of the Japanese “Construction State”? Korea Review of International Studies, 11 (1): 3–15.

Sachs, Jeffrey

2015 The Age of Sustainable Development. International Growth Centre, Londres.

Santa Catarina

1955 Lei Estadual no 1.404 de 24 de novembro de 1955. Retrieved from http://www.alesc.sc.gov.br

1979 Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina pelo Governador Jorge Konder Bornhausen. Florianópolis.

1980 Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina pelo Governador Jorge Konder Bornhausen. Florianópolis.

SELA

2011 Infraestructura Física para la Integración en America Latina y el Caribe. Sistema Económico de América Latina y el Caribe, Caracas.

Taaffe, Edward; Richard Morrill & Peter Gould

1963 Transport Expansion in Underdeveloped Countries: A Comparative Analysis. Geographical Review, 53 (4): 503–529.

Verlaque, Christian

1975 Géographie des transports maritimes. Doin, París.

Wallerstein, Immanuel

1979 El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Siglo XXI, Madrid.

1998 La segunda era de gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730–1850, Volume 3. Siglo XXI, Madrid.

~•~

Cómo citar ¬

Alcides Goularti Filho y José Antonio Mateo, «Infraestructura en transporte, políticas públicas, y modelos portuarios. Los puertos de Santa Catarina (Brasil) y de Entre Ríos (Argentina)», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el [insert_php] setlocale(LC_ALL,"es_ES"); echo strftime("%e de %B del %Y");[/insert_php]. URL: https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rems-12/dossier-filho-mateo/