El rompecabezas cambiado: un recorrido por la salud entramada en el

extremo austral de América (fines del siglo XIX — comienzos del XX)

The changed puzzle: woven health at the southernmost tip of America (late XIX — early XX centuries)

Ricardo A. Guichón*

Recibido: 9 de marzo de 2017

Aceptado: 29 de mayo de 2017

ResumenNuestro trabajo en la Isla Grande de Tierra del Fuego ha tenido en los últimos diez años especial énfasis en lo ocurrido en la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria (1893–1928). En esta misión vivieron y murieron poblaciones humanas resultantes de diferentes formas y grados de interacciones entre indígenas, mestizos y europeos. Aquí nos interesa recuperar posibles tramas (las redes de relaciones entre piezas de este rompecabezas cambiado) que hemos ido interpretando. Proponemos hilar un conjunto de ideas, la primera vinculada precisamente a la metáfora del rompecabezas, que en muchos casos hemos utilizando para considerar los estudios sobre el pasado de Patagonia. Nos detendremos para hacer un breve comentario sobre algunas fortalezas y debilidades que nos planteó el uso de paradigmas y programas de investigación para entender los cambios de encuadres teóricos en la región. Luego avanzaremos sobre niveles de análisis para repensar cómo evolucionaron nuestros objetivos y la manera de entender el concepto de salud. Finalmente, recuperamos la trama para situar algunos de nuestros actuales desafíos. Palabras clave: salud — contacto interétnico — interdisciplinariedad — paradigmas. AbstractOur work on the Great Island of Tierra del Fuego in the last ten years has put special emphasis on the Salesian mission of “Nuestra Señora de la Candelaria” (1893–1928). In this mission, human populations resulting from interactions between indigenous, mestizos and Europeans lived and died. Here we are interested in recovering possible plots (the networks of relationships between pieces of this changed puzzle) that we have been interpreting. We propose to discuss a set of ideas. The first is precisely linked to the metaphor of the puzzle that, in many cases we have used to consider the studies on the past of Patagonia. In order to understand the changes of the theoretical frameworks in the region, we briefly to the strengths and weaknesses of the use of paradigms and research programs. Then, we will advance on levels of analysis to rethink how our goals have evolved and how to understand the concept of health. Finally, we recover the plot to locate some of our current challenges. Keywords: health — interethnic contact — interdisciplinarity — paradigms |

~•~

Rompecabezas y paradigmas

Un rompecabezas es definido por la Real Academia Española[1] como un juego de habilidad y paciencia que consiste en recomponer una figura o una imagen combinando de manera correcta unas determinadas piezas, en cada una de las cuales hay una parte de dicha figura o imagen. La idea de búsqueda y encaje de piezas de un rompecabezas ha estado presente en mi imaginario, y en el de muchos, sobre la actividad científica. Vamos a utilizar esta metáfora del rompecabezas para introducir una serie de temas vinculados a nuestras investigaciones sobre los cambios en la Salud de las poblaciones humanas como consecuencia del proceso de contacto europeo-indígena en Patagonia Austral.

En el estudio del pasado nos enfrentamos con el problema que implica no conocer la figura o imagen a recomponer. En cada momento somos capaces de esbozar posibles ideas sobre “la imagen” que nos orienta, pero que a su vez también pueden ir cambiando al andar el juego. Alguien podría señalar “perdón, investigar no es un juego”. Es cierto no lo es, aunque investigar puede implicar algo lúdico también. En nuestra metáfora este juego requiere seguramente de habilidad y paciencia. Las piezas pueden ser “interpretadas” cada una de ellas como parte, pero también como un todo. Resaltamos “interpretar” en lugar de “reconstruir” porque se adapta mejor a una situación donde hay muchos aspectos a considerar. Por último, somos parte del juego, “estamos implicados” y en cada momento y circunstancia podemos algo.[2]

A continuación vamos a detenernos primero, en la imagen que queremos interpretar; luego, desde qué lugar generamos conocimientos; cuáles fueron nuestras estrategias y resultados (especialmente desde los trabajos historiográficos) para abordar el estudio de la salud a fines del siglo XIX y principios del XX en Tierra del Fuego; por último, nos referiremos a los cambios en el escenario y en nuestra agenda de trabajo.

La imagen del rompecabezas que queremos interpretar

Una de estas miradas posibles es considerar que la imagen que queremos interpretar (en lugar de reconstruir) no es plana sino “multidimensional” y que los encastres son variados y dinámicos. Desde esta mirada, lo que queremos interpretar entonces es el resultado de múltiples actores que persiguen múltiples acciones e iniciativas al mismo tiempo, en numerosos niveles de relaciones sociales, en un escenario interdependiente [Morín 2002]. La complejidad emerge de la multiplicidad, interdependencia y simultaneidad [Lederach 2006]. A todo esto, los mencionados autores [Morín y Lederech] lo llaman: escenarios complejos. En estos escenarios la salud también puede considerarse como implicada en relaciones dinámicas dentro de la macro región patagónica y el poblamiento humano a lo largo de más de 10.000 años. Las características dinámicas de esta biogeografía, en términos de sistema complejo, contempla la existencia de “cuencas de atracción” o “puntos de bifurcación críticos de inestabilidad” que pudieron estar presentes a lo largo de este tiempo [Smale y Poincoré en Capra 1998]. A nivel continental, por ejemplo, el proceso de contacto europeo indígena en América puede ser considerado un punto crítico de inestabilidad que dio lugar a la emergencia de una inmensa variedad de contextos y relaciones [Murphy y Klaus 2017] entre los que es posible ubicar el caso de Tierra del Fuego [Guichón et al. 2017]. Ya no tenemos una figura a reconstruir en este rompecabeza cambiado sino un escenario complejo.

Desde esta mirada, algunos de los desafíos implican cartografiar posibles configuraciones de relaciones [Najmanovich 2007] que vinculen cambios climáticos; cambios en el nivel del mar; stress ambiental (como resultado de erupciones volcánicas periódicas); disponibilidad localizada o no de materias primas [Borrero 1991]; presencia de barreras geográficas o no; y de filtros potencialmente más o menos traslúcidos para las poblaciones humanas [Guichón 2002] entre otras cuestiones. Se trata de algunas de las relaciones que se han empleado para interpretar la dinámica del poblamiento humano y que dan cuenta de escenarios interdependientes donde la salud es uno de los niveles de análisis en el marco de lo que interpretamos como una trama compleja[3].

Como parte de esta consideración de un escenario más amplio en relación a la salud durante el proceso de contacto europeo indígena en América, Ramenofsky incorpora los momentos iniciales del contacto en términos de contacto indirecto [Ramenofsky 1987]. En el marco de nuestro proyecto, Fugassa [2004], exploró algunos aspectos del escenario paleoepidemiológico para el contacto indirecto en Patagonia Austral. Asimismo, es necesario considerar que la problemática de los niveles de análisis tiene innumerables aristas y ha sido abordada por muchos autores y de diferentes formas. Es así como desde una perspectiva arqueológica Manzi [2001] analiza la dinámica de los Selk´nam[4] en momentos tardíos (1880–1924) poniendo en tensión la información etnográfica (asociada al corto plazo y que da cuenta de fluctuaciones), y la arqueología (que tiene otro grado de resolución en este caso de más largo plazo). Registros escritos y arqueológicos, diferentes escalas y niveles de análisis[5] en su dimensión geográfica (local, regional, macro regional) son parte del diálogo en el que estamos trabajando.

Cabe señalar que en alguna medida en mi formación y práctica subyacía la idea de que “la manera” de afrontar los problemas era aislando variables, controlando factores de variación y esperando sumar resultados. Claramente las recetas son útiles. Sin embargo, el problema es considerar a las recetas como absolutas y aplicables a todos los casos. De esta manera, los escenarios interdependientes implican un desafió para los modelos lineales que están orientados al control[6] y que resultan muy útiles para algunos problemas.

¿Desde qué lugar estamos generando conocimiento?

La generación de conocimiento puede ser pensada de varias formas, como fue mencionado en el párrafo anterior: lineal y acumulativo o en redes entramadas. Hace treinta años buscábamos una alternativa a la “crítica” como forma de analizar antecedentes sobre la antropología biológica de Tierra del Fuego (lo anterior estaba mal y lo actual bien). Al encontramos con las ideas de Kuhn y Lakatos surgió la inquietud de pensar los antecedentes desde otros lugares. Es así como en mi tesis doctoral [1994] utilicé las ideas de Kuhn [1971] y Lakatos [1983] y las combiné para proponer, a modo de hipótesis, una nueva manera de interpretar el panorama histórico. En ese momento me tomé la libertad de considerar a los paradigmas de Kuhn y a los programas de investigación de Lakatos como equivalentes, lo que me permitió dentro de los paradigmas trabajar con una concepción lakatoniana y pensarlos como programas de investigación. Del diálogo entre las ideas de los mencionados epistemólogos y lo que emergía de las lecturas de los antecedentes de los trabajos en la región, propuse dos paradigmas y una transición ubicada históricamente en la década de 1980–90 que implicaba el momento que estábamos viviendo como de un cambio de paradigma de tipologistas a evolucionistas. En la tabla 1 se incluyen los supuestos básicos y algunas preguntas sobre las cuales interpreté trabajaba cada programa de investigación.

Tabla 1: Supuestos y preguntas de los programas de investigación

| Supuestos básicos en Antropología Biológica para Patagonia Austral | |

| Programa de Investigación Tipologista | Programa de investigación Evolucionista |

| Desarrollo de plasticidad – origen de las razas humanas

Características de las razas originales detectables en sus descendientes Diferencias morfológicas observables = mezcla entre razas Raza = Patrimonio Cultural Morfología “primitiva” = cultura “arcaica” |

La especie humana se modifica constantemente

Los factores evolutivos implicados son: Selección Natural, Deriva Génica, Mutación y Migración Las especies pueden analizarse en unidades menores “poblaciones”. Constitución biológica no condiciona patrimonio cultural Evolución biológica y cultural multinilineal |

| Preguntas dentro del programa | Preguntas dentro del programa |

| ¿Cuántas razas o tipos se pueden reconocer en este lugar?

¿De dónde pudieron venir? ¿Qué grado de mezcla o mestizaje han tenido con otras poblaciones? |

¿Qué frecuencias génicas y genotípicas están presentes en la muestra o población estudiada?

¿Qué factores evolutivos (migración, selección, deriva o mutación) y sus interacciones pueden ayudar a entender las diferencias entre poblaciones? |

Fuente: Guichón [1994].

En 1994 comentaba: “pese a lo atractivo de esta interpretación, por lo que podríamos llamar “simplicidad” reconocemos que el problema histórico puede recibir otros tratamientos más complejos” [Guichón, 1994: 6]. En una charla personal el Dr. Walter Neves (investigador brasilero) me dio a entender que la simplicidad del planteo era también su debilidad. Claro, en esa época le estabamos dando un lugar central a la búsqueda de esquemas sintéticos. Las ideas de paradigmas y programas de investigación pueden constituir una buena aproximación, pero como señala Fernández Savater [2016] se corre el riesgo de homogeneizar. Se pierden, por ejemplo, la variación que aporta lo individual y las maneras particulares. Porque claro, investigar ‑parafraseando al científico austriaco Heinz von Foerter‑,[7] no se puede hacer sin personas que la lleven adelante. Caracterizar nuestros grados de involucramiento y posicionamientos ideológico-teóricos, agregan variabilidad. Cada uno de nosotros podemos compartir perspectivas ideológico-teóricas pero es esperable que en relación a ellas no actuemos y pensemos exactamente igual. Esto no implica invalidar las síntesis que nos colocan en un mismo lugar teórico en términos por ejemplo de “paradigmas” siguiendo a Kuhn o posicionamientos ideológicos (Derecha o izquierda). Concretamente, al tratar de ubicar las maneras de hacer y pensar ciencia de un conjunto de investigadores que vivieron o viven en un lugar determinado dentro de “cajas” (paradigmas o programas de investigación) nos perdemos parte de esa diversidad de ideas y trayectorias personales.

Las circunstancias y lugares a lo largo del tiempo agregan y deben ser considerados al momento de interpretar.

Un problema adicional con el que tropezamos en nuestra tesis es que el funcionamiento de las denominadas “revoluciones científicas”, así como los “programas de investigación”, refieren a la dinámica de la ciencia en los países centrales donde surgen estos paradigmas. Entonces nos preguntamos ¿cómo funcionan “la instalación” y los cambios de paradigmas y programas de investigación en los países periféricos? Remarcamos, “instalación”, para enfatizar la idea de lugares donde al menos en nuestro caso de estudio (Antropología Biológica, América del Sur, Patagonia Austral) no se generaron los paradigmas que estamos considerando. En 1994 no encontramos respuesta; hoy pensamos que en la pregunta podría estar el camino de la respuesta. Concretamente, la agenda es “situar” las problemáticas en tiempo y espacio. Regresamos a la idea antes mencionada: las interpretaciones abstractas, atemporales y no situadas suelen ser útiles en algunos niveles de análisis, pero no en todos. La complejidad social requiere, en muchos casos, anclar en lo local-histórico para generar interpretaciones. Las revoluciones científicas y los programas de investigación con sus supuestos básicos y preguntas en la periferia (tabla 1) pueden ser pensados como uno de los niveles de análisis. Probablemente interpretar la dinámica de un área del conocimiento en un lugar determinado requiera además considerar un entramado de niveles de análisis que den cuenta de la complejidad social implicada.[8]

Las tensiones y esfuerzos para poder abordar e interpretar esta complejidad que también nos atraviesa tienen muchas expresiones. Para entrar por uno de los lugares posibles (no creo que el mejor) a la idea de “redes entramadas” recuperaremos lo que decíamos en 1994: una pregunta que nos planteamos fue cómo se relacionaba la teoría general (la teoría de la Evolución) con nuestros datos. Para explicar el problema, desarrollamos el siguiente ejemplo: detrás de un indicador de presencia de caries existen teorías de bajo nivel de abstracción sobre la etiología de esta patología. Es esperable que entre la Teoría de la Evolución, las teorías sobre el origen de las caries y los datos existen articulaciones. La interpretación de Rabb y Goodyear sobre las “teorías de rango medio”, en términos de eslabones lógicos entre un relativamente bajo orden de generalización empírica y un orden comparativamente alto de teoría, permiten tender ese buscado puente articulatorio [Guichón 1994]. En un pie de página en ese momento señalábamos que las articulaciones en términos de “eslabones lógicos” son supuestos teóricos.[9] Es así como señalábamos que la teoría de la evolución era un encuadre de alto nivel de abstracción y las teorías de rango medio [Raab y Goodyear en Guichón 1994], que consideran aspectos genéticos, ecológicos y ontogénicos, implicaban un nivel menor de abstracción. En relación a esto la emergencia de muchas de las actuales maneras de entender el hacer-pensar las problemáticas vinculadas a la salud puede sostenerse en parte en este entramado.

La perspectiva evolutiva y las teorías de menor nivel de abstracción podrían ser pensados como generadores de interpretaciones sobre la emergencia de sistemas complejos, abiertos, imbricados, solapados, superpuestos, replicativos y con autonomías relativas. Desde esta mirada, la dinámica del proceso salud-enfermedad, considerando sus dimensiones individuales, sociales y ecológicas, se acoplan, imbrican, solapan, superponen y presentan autonomías relativas y finalmente son factibles de ser interpretadas por diferentes perspectivas entre ellas la evolutiva. Aquí resulta útil mencionar que lo que entendemos por dinámica del proceso salud-enfermedad puede ser tanto un nivel de análisis como un problema dependiendo de en qué estemos haciendo foco en un momento y lugar determinado.

Retomando la interpretación de idea de puentes articulatorios, de Rabb y Goodyear, cuando nos referimos a evidencias directas estamos pensando en lesiones: cualquier signo físico de procesos patológicos en huesos o dientes [siguiendo a Boldsen y Milner 2012]. Tal signo podría estar asociado con una condición patológica específica como la tuberculosis. Al referirnos a otros niveles de análisis, por ejemplo paleoepidemiológico, aparecen otros conceptos tales como el de enfermedades: condiciones que incrementa el riesgo de morir en una población en un lugar y tiempo determinado. En este contexto las lesiones en el esqueleto como consecuencia de estas pueden considerarse como factores de riesgo de muerte en una trama de relaciones que trascurre en un lugar y momento determinado. Aquí es posible introducir además del nivel individual (paleopatología) el del contexto poblacional (paleoepidemiología). Esta trama de relaciones no sólo incluye a los grados de interacciones dentro y entre determinadas poblaciones humanas en un lugar y tiempo particular, sino a otros actores y redes de relaciones que atraviesan y se solapan sobre estas relaciones. Estas redes pueden ser pensadas como ciertas condiciones patológicas que se dan con determinadas frecuencias en grupos de personas que difieren de otras: por origen geográfico, período de tiempo, sexo, edad, posición socioeconómica y ubicación residencial entre otras [Boldsen y Milner 2012].

En estos escenarios complejos, los espacios “entre” pueden ser pensados como claves en la emergencia de innovaciones tanto en relación a la dinámica del escenario como de los abordajes de cada investigador. La introducción del proyecto de investigación que elaboramos en el 2015 y que transcribimos a continuación da cuenta de ello:

“en el proyecto que está finalizando (PICT N°0575) abordamos el estudio de los escenarios epidemiológicos pre y post contacto en Patagonia Austral. Especialmente, el estudio centró sus esfuerzos en un contexto espacial y temporal acotado: la misión salesiana “Nuestra Señora de La Candelaria” (en adelante, “la misión”) de Río Grande en Tierra del Fuego (TDF), hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La perspectiva multidisciplinaria[10] generó valiosa información, que fortaleció la idea del desafió que implicaba abordar las interacciones de múltiples procesos biológicos y socio-culturales. Pese a que el trabajo entre investigadores provenientes de diferentes especialidades resultó una experiencia productiva y enriquecedora, la integración sigue siendo un desafío. La acción conjunta ‑tanto en el gabinete como en el campo– de bioarquéologos, historiadores, arqueólogos, antropólogos moleculares, biólogos especialistas en isótopos estables, entre otros, en búsqueda de respuestas comunes a problemas que inicialmente habían sido considerados independientes por sus orígenes biológicos o sociales, plantea nuevos escenarios de diálogo. Se trata de un doble proceso de diferenciación e integración sucesiva.[11] Para el desarrollo de este tipo de proyectos, que implican el estudio de “sistemas complejos”, García [2006] sugiere una estrategia interdisciplinaria que requiere reformulaciones continuas. En el marco del proyecto anterior, la complejidad del abordaje de los escenarios epidemiológicos y la consideración de los intereses de las comunidades locales comenzaron a demandar el desarrollo de nuevas líneas de trabajo. Asimismo, se volvió evidente que para comprender mejor las particularidades de la misión se volvía necesario ir más allá de los límites del caso. Como resultado de esta situación, se planteó la necesidad de realizar modificaciones en la definición del problema de investigación y sus escalas espaciales y temporales. Actualmente, el objetivo general del proyecto supone discutir los cambios en las poblaciones originarias y sus condiciones de vida en TDF, considerando el impacto producido por las situaciones de contacto interétnico. Para llevar adelante el análisis, se construyeron “subsistemas”[12] [sensu García, 2006] con escalas y dinámicas diferentes”.

Con el texto antes mencionado intento reflejar las búsquedas que realizan muchos investigadores para poner en diálogo diferentes historias de formación y maneras de trabajar. Como de alguna forma nos señala García [2006], pensar estrategias que permitan la interacción de líneas de evidencia y al mismo tiempo darnos la posibilidad de, a partir de los resultados, reformular preguntas, escalas de análisis y especialmente aprender de los errores.

Esperando no cansar al lector, mencionaremos que tuvimos algunas dudas de presentar el proyecto mencionado en el párrafo anterior donde participaron especialistas de Ciencias Naturales y Sociales. Un reciente trabajo de Nature dio cuenta de que luego estudiar 18000 propuestas de financiamiento encontraron que las agencias son menos propensas a financiar estudios interdisciplinarios especialmente entre las ciencias Naturales y Sociales [Bozhkova 2016]. Las situaciones contradictorias son características de problemáticas complejas [García 2006; Najmanovich 2002, 2007]. Si se considera que parte de los actuales desarrollos innovadores surgen de espacios interdisciplinarios y trandisciplinarios, es claro que “estamos en problemas”. El estudio de la salud “situada e histórica” puede ser interpretado como un sistema complejo y abierto que para su abordaje se pueden desarrollar estrategias inter o transdisciplinares.[13] En este camino la tensión en diferentes niveles de análisis es parte de lo que nos atraviesa.[14]

Hilando la trama

En nuestra experiencia personal el hilado de la trama es siempre con otros, con tropiezos, caminos en espiral, dudas, exploraciones, encuentros y desencuentros son parte de ésta. De todo lo antes dicho surge cómo estamos pensado la salud para aproximarnos a nuestro caso de estudio. Para este trabajo recuperaremos la idea de Najmanovich [2002] donde señala que el itinerario de cada comunidad, valores y prácticas culturales le dan sentido a su concepción de Salud. La salud puede ser interpretada como un sistema abierto en permanente configuración activa con un medio que es un contexto activo y en constante cambio [Najmanovich 2002]. En el caso de la Misión Salesiana a fines del siglo XIX principios del XX en Río Grande, Tierra del Fuego la concepción de salud puede ser entendida como el resultado del “encuentro” de diferentes grupos humanos. En esta aproximación consideraremos dos grandes grupos de concepciones, valores y prácticas. Una planteada desde los recientes migrantes (europeos, chilenos y argentinos del norte), y otra sostenida por las poblaciones nativas representadas por los Selk´nam. En este escenario, resultante del proceso de contacto interétnico, la concepción de salud (como un fenómeno social) será una “novedad” fruto de un contexto y lugar de intercambio para todos los actores. Consideramos que en todos los casos cobran relevancia otras dimensiones vinculadas a la asimetría, conflictividad y violencia que participan en las configuraciones y posibilidades del pensar, vivir y actuar de las personas y grupos en cada momento. En el escenario que nos convoca este último aspecto cobra especial relevancia.

Aquí es importante diferenciar causalidad de emergencia. En el primer caso hablamos de fenómenos lineales (causas-consecuencias). Como señala Najmanovich [2007] la emergencia, a diferencia de la anterior, hace lugar al acontecimiento y al azar. Es así como considerando diferentes aproximaciones, caminos (metodologías), líneas de análisis y muestras (con sus limitaciones y posibilidades) es posible proponer posibles entramados e interpretaciones de los aspectos locales (particulares).

Los estudios historiográficos, pensados a partir de una aproximación micro y multidisciplinaria, ayudan a formular preguntas. Dentro de nuestro grupo de investigación, Casali analizó las fuentes documentales de la misión ‑crónicas, diarios personales, registros de bautismos, matrimonios y defunciones, etc.-, poniendo en relevancia diversos niveles de análisis.[15] Quizás lo interesante es que algunos de ellos no estaban previstos y emergieron del “habitar” un problema, trayendo y construyendo en la interacción ‑e incluso en las tensiones- nuevas preguntas, nuevas miradas y nuevos intereses. En este transitar, la investigadora recuperó información específica capaz de generar expectativas respecto no sólo del proceso salud-enfermedad, sino de la vida cotidiana y de la muerte de las personas que estaban enterradas en el cementerio de la antigua misión salesiana, contribuyendo incluso a la interpretación de su dinámica administrativa. Las alteraciones de la comunidad selk’nam a partir de su sedentarización, en la misión, su relación con lo que estaba ocurriendo en el resto de la Isla, el descenso del número de personas alojadas, nos acercó a explorar los posibles cambios demográficos. Los registros documentales dan cuenta de las prácticas dietarias que incorpora la misión respecto de las formas y recursos Selk´nam que en parte ya habían comenzado a cambiar con la llegada del europeo; aportan información sobre las variaciones en el estilo de vida selk’nam en cuanto a movilidad, asentamiento, actividades diarias (y sus diferencias entre hombres, mujeres y niños) y sobre su comportamiento sinérgico respecto de la salud de los Selk´nam que habitaron La Candelaria [Casali 2013].

La integración de información en el caso de la misión implicó considerar no sólo la perspectiva biomédica y la ecológica, sino además poner en escena el contexto y el carácter social: “la salud y la enfermedad, las transiciones demográficas y aquellas epidemiológicas se observan a la luz de las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas y científicas, de la transición sanitaria” [Casali 2013:238]. Por ejemplo, se estimó la competencia entre guanaco-oveja en esa época ajustando nuestra interpretación sobre los cambios en el ambiente tradicional previo al contacto.

Estos trabajos permitieron también integrar la línea de evidencia historiográfica con la bioarqueológica: por ejemplo, la información sobre el tiempo transcurrido entre el inicio de enfermedades infecciosas y la muerte generó bajas expectativas sobre la presencia de evidencias a nivel óseo.[16] Estas ideas fueron consideradas a partir del análisis del estudio de los cuerpos recuperados en el cementerio de la misión por otro miembro del equipo [García Laborde 2017]. Las edades de fallecimiento surgidas de las fuentes constituyeron información importante al momento de las excavaciones en el cementerio y los registros sobre cambios dietarios pudieron ser cruzados con la información previa al contacto y posterior a él. Dentro y fuera de la misión se compararon, por ejemplo, indicadores no específicos en dientes como caries y desgaste dental. Asimismo, los isótopos estables de carbono y nitrógeno (con otro grado de resolución) dieron cuenta de situaciones de cambio en la dieta [Guichón et a. 2014 y Valenzuela com. Pers.]. La causa principal de muerte ‑de acuerdo a los registros documentales- fue la Tuberculosis [Casali 2013]. Actualmente el ajuste de un diagnóstico de Tuberculosis[17] requiere considerar varias líneas de evidencia (documentales, contextuales, moleculares y lesiones óseas), por lo que aquel no sólo dependerá de estudios sobre aspectos genéticos o inmunológicos, sino también de aquellos que informen acerca de las condiciones de vida, factores culturales y sociales en general y sobre cuestiones de dieta y nutrición, aspectos ecológicos y demográficos, en particular, todos los cuales inciden en la susceptibilidad a la tuberculosis y su desarrollo. En este sentido, al análisis de la trayectoria y co-evolución entre hospedador y patógeno, la historia inmunológica y la estructura genética de la población hospedadora, es preciso anexar el de las disrupciones socioculturales y cambios en la dieta que puedan aumentar la susceptibilidad a enfermedades infecciosas [Casali 2013: 240–241].

Los restos óseos de las personas exhumadas del cementerio, como parte de nuestro trabajo bioarqueológico, fueron analizados para determinar la presencia de tuberculosis por medio de estudios moleculares. Los mismos fueron efectuado por las Dra. Stone y Buikstra (School of Human Evolution and Social Change at the Arizona State University, USA) con resultados negativos hasta el momento.

Por otra parte, los relevamientos realizados sobre los restos óseos indican presencia de lesiones vinculables a enfermedades infecciosas (como la tuberculosis) y de tendencias que indicarían sinergismo entre indicadores no específicos de dos grupos etiológicos: enfermedades infecciosas y metabólico nutricionales [García Laborde 2017].

Al considerar las estrategias de abordaje[18] debemos considerar que el estudio de restos óseos presenta limitaciones. Las posibilidades que tenemos de relevar la presencia de lesiones están condicionadas, en parte, por el estado en la que se encuentran los cuerpos al momento de su recuperación. Los estudios tafonómicos[19] realizados sobre los cuerpos esqueletizados, recuperados en las excavaciones del cementerio, permitieron caracterizar diferentes aspectos de la conservación de los mismos (relación entre número de huesos esperados y recuperados para cada individuo, grado de fragmentación, presencia de improntas de raíces u otros aspectos que puedan dificultar los relevamientos etc.). Estos estudios formaron parte de la tesis doctoral de García Laborde (miembro del equipo). Ésta analizó un total 33 individuos[20] generando resultados importantes sobre lesiones asociables a los dos grandes grupos etiológicos antes mencionados (Infecciosas y metabólico nutricionales) [Guichón et al. 2014; García Laborde 2017].

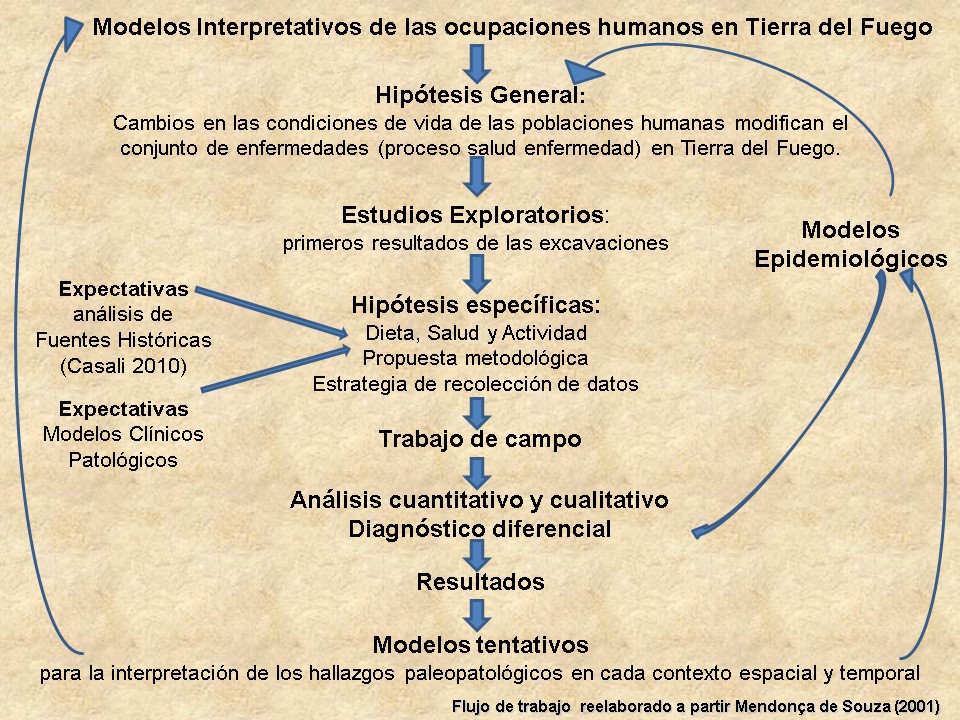

Hace siete años tentativamente pensamos como debería ser nuestro flujo de trabajo. La idea fue traída por una amiga y colega la Dra. Sheila Mendonca de Sousa (comunicación personal). En la figura 1 como una aproximación a cómo deberíamos relacionar diferentes aspectos del proyecto presentamos el diagrama de flujo.

Figura 1. Flujo de trabajo reelaborado a partir de propuesta de Mendonça de Souza

Fuente: Mendonca de Souza comunicación personal

Nuevas agendas

Decíamos que en esto de hacer-pensar posibles caminos en términos de desafíos en diferentes niveles de análisis, implicaba considerar y estar dispuesto a la emergencia de novedades (caminos y resultados) no esperados.[21] Mirado desde el presente, resulta interesante tanto rescatar las presencias, como las ausencias de preguntas, estudios específicos y datos. Por ejemplo, revisando nuestra tesis doctoral nos llama la atención la ausencia de una aproximación a la idea de salud, sin embargo sí nos detuvimos en la definición de stress. En todo este tiempo, nuestros objetivos fueron cambiando. Hace unos años el énfasis eran las investigaciones en la Misión Salesiana de Río Grande, mientras que hoy el interés es un escenario más amplio y este cambio no necesariamente implica que se fue de lo particular a lo general. Por ejemplo, el proyecto SECYT-UNMDP del 2001 (04–09929), que se denominó Ecología Evolutiva Humana en Patagonia, estaba referido a un escenario regional. Por otra parte, sobre los momentos pre contacto (antes del XVI) en mi tesis doctoral [Guichón 1994] tratamos toda la isla de Tierra del Fuego. Más recientemente y en relación a estudios de momentos de contacto inicial estudiamos bajo la dirección de la Dra. Senatore el primer intento de asentamiento español ‑Nombre de Jesús- en el estrecho de Magallanes, efectuado por la expedición de Sarmiento de Gamboa en la Ciudad [Guichón et al. 2006; Senatore et al. 2007 y Suby et al. 2009].

Recuperamos una frase que utilizamos muchas veces en los párrafos finales de nuestros trabajos: “será posible construir en el futuro mejores aproximaciones si aumentamos el número de muestras analizadas”. A esto podemos agregar la idea de que el cruce de líneas de evidencia (la suma de resultados parciales) permitirá, con el tiempo, arribar a una mejor aproximación en relación a la problemática tratada. Sin embargo, en este nuevo juego los escenarios complejos que queremos interpretar, cambian. Es así que, por ejemplo, debemos estar dispuestos a que con el tiempo quizás podamos aumentar la muestra, pero eso no nos asegure estar interesados en la misma pregunta. Es claro que la ciencia no es solamente obtención de nuevos datos.

Los procesos post depositacionales que ocurrieron durante y después de que el cementerio dejó de funcionar como tal en 1947 son relevantes al momento de interpretar los resultados de las excavaciones actuales y en estos temas aún hay mucho por hacer.

La presencia de una cepa de tuberculosis (Tuberculosis pinnipedi) identificada en momias de Perú con una antigüedad de 3000 años [Bos et al. 2014] plantea la necesidad de considerar ésta y otras vías zoonóticas previas, pero también posteriores al contacto también en Patagonia Austral [Bastida et al. 2011]. Concretamente, será necesario pensar en la trasmisión de TB a especies no domesticadas y domésticas (europeas y no europeas) presentes en américa del sur. Por otra parte, a nivel epidemiológico estamos interesados en mejorar nuestro conocimiento sobre los escenarios donde las cepas europeas de TB se dispersaron dentro de Europa entre el siglo XVI y principios de XX y que pudieron llegar a América y especialmente a Sudamérica. Todos estos últimos aspectos esperamos trabajarlos en colaboración con colegas de Norteamérica, Europa y Sudamérica.

Por último, queremos hacer referencia a otra temática que también interpela la construcción de agendas de trabajo. El caso del antiguo cementerio de la Misión corresponde a una historia reciente (los últimos 100 años) en la cual, de diferentes formas, estamos implicados. Hace unos años titulábamos un poster “Desde el presente construimos el pasado”. Los actuales descendientes de aquellos que vivieron y murieron en la misión construyen desde el presente su identidad respecto del pasado, pero también a partir de los vínculos que hoy generan. Nosotros como investigadores producimos información, y asimismo construimos nuestra identidad en relación a los demás actores de la sociedad. Este es otro entramado donde no solamente generamos conocimiento y datos. Puede ser pensado como otro sistema abierto con diferentes niveles que están atravesados por nuestras experiencias e historias, así como también por condicionantes surgidos desde diferentes lugares e instituciones (académicas, administrativas, económicas, entre otros). En relación a esto uno de los aspectos que emerge del trabajo, en los últimos años, es el mayor énfasis y tiempo que le fuimos dedicando a la relación con la comunidad (especialmente el diálogo con miembros de la comunidad Selk nam). Recientemente ese aspecto fue destacado en su doctorado por un miembro del equipo, García Laborde [2017]. A partir del 2004 estos vínculos comenzaron a dar cuenta de que era posible formular agendas de trabajo conjuntas. Esto implicaba no partir de la agenda “científica” y contemplar los intereses de la comunidad selk´nam y de otros sectores de la sociedad [Restrepo Escobar 2005; Rappaport 2007; Nahuelquir et al. 2015; Guichón et al. 2015; Guichón 2016].

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior estamos aprendiendo que es posible formalizar en modos diversos la generación de conocimiento. Recuperamos la existencia de varias dinámicas en las sociedades contemporáneas en los modos de producción de conocimiento [Gibbons et al. 1994 y Acosta Valdeleón y Manosalva 2013]. Estos autores parten de una categorización de Modo 1 de producción de conocimiento iniciada en la Europa del XVIII y XIX. Este primer modo, de acuerdo a los autores, produce fundamentalmente conocimientos orientados a controlar y predecir fenómenos naturales, comprender procesos sociales y aportar a la superación de injusticias desde cada una de las ciencias aceptadas o en proceso de validación [Acosta Valdeleón y Manosalva 2013]. El Modo 2 plantea otra manera (ni mejor ni peor) de generar conocimiento. Este modo 2 le da una mayor relevancia al contexto de aplicación, como generador de problemas, a diferencia del modo 1 donde preponderantemente la academia define la agenda científica. La trandisciplinariedad, la consideración de formas diversas y heterogéneas de organización de los grupos de investigación; una preocupación por la responsabilidad y reflexividad social y la consideración de otros actores sociales, además de los académicos, al momento de realizar el control de calidad [Gibbons et al. 1994]. En los últimos años Acosta Valdeleón y Manosalva recuperan un Modo 3 de producción de conocimiento que mantiene varias de las características del Modo 2, planteando un mayor peso la responsabilidad social y la creación de valor social compartido. En el 2017 nuestro nuevo pedido de subsidio presentó características propias del modo 2 y 3 sugerido por estos autores.

Tratando de dar un cierre es claro que “los caminos” pueden ser hilados de muchas formas. Parafraseando lo escrito en el reverso de una hoja de almanaque, para el armado de nuestro rompecabezas no necesitamos ver el final del camino para empezar a recorrerlo.

La presencia, dispersión y transmisión de enfermedades está atravesada y entramada. El proceso de contacto en Patagonia Austral puede ser pensado como una variedad de puntos críticos de inestabilidad que se dieron en América. Hoy algunos de nuestros intereses están en interpretar los cambios en las múltiples interacciones de las poblaciones humanas en el extremo austral de América a fines del siglo XIX y principios del XX. Como hemos señalado, pensamos que estas múltiples interacciones se dieron en múltiples dimensiones y que su abordaje es un desafío.

Las trayectorias de investigación parecen ser el resultado de una trama de vínculos y circunstancias que nos atraviesan. Implicarnos y pensar en forma situada e histórica las formas de generación de conocimientos abre un abanico de estilos y posibilidades. Enfatizamos, sin embargo, que es posible convivir y complementarse con otros modos de conocer que nos agregan riquezas. De alguna forma la invitación a escribir este ensayo permitió comenzar a detenerme en contradicciones y espacios no claros que indudablemente ayudan a la emergencia de novedades.

Agradecimientos:

A mis padres y familia que habitaron y habitan las lecturas y discusiones e ilusiones de mi vida. En este sentido, recuerdo que el libro de Kuhn llegó a mí de la mano de mi padre. Mucha gente influyó de diferentes formas en lo que está reflejado en este trabajo, desde Denise Najmanovich hasta Eduardo Menéndez (en mi primer año de la carrera), pasando por Tarrago, Carrara, Rak, Borrero, Cocilovo, Aschero, Aguerre, Gradin, D´Rienzo, por nombrar sólo algunos. Actualmente, sin las discusiones y el trabajo con mis colegas del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios de Poblaciones Humanas de Patagonia Austral ‑Luciano Valenzuela, Josefina Motti, Pamela García Laborde, Manuel D´Angelo del Campo, Marilina Martucci, Romina Casali y Melisa Salerno- nada sería posible. A mis compañeros del equipo en Santa Cruz, especialmente a Isabel Cruz y Sebastián Muñoz que me aportaron sus comentarios sobre una versión preliminar de este escrito. A Jorge Suby, que me acompaño durante varios años en mi trabajo. Nora Flegenheimer, Paula Novellino, Clara Scabuzzo, Martín Fugassa y Norberto Lanza ayudaron a construir vínculos e ideas que se reflejan en este trabajo. A los miembros de la Asociación Civil Alfredo Marcenac y de la Cátedra Abierta Alfredo Marcenac. Agradezco especialmente a Denise Najmanovich, Pedro Sotolongo y todos mis compañeros del seminario Itinerarios de la Complejidad II (2016) y del seminario Pensar la subjetividad y la comunidad (2017), por haberme ayudado quizás sin saberlo en esta travesía. Este trabajo es también el resultado de una nueva forma de hacer-pensar que me atraviesa y me convoca desde los vínculos con Sergio Nahuelquir, Carlos Huilinao, Margarita Maldonado, Brenda Vilte; Antonella Guevara, Mirta y María Salamanca, Cristian Pantoja, Walter Barria, Rubén Maldonado y la Hermana Ana María Fernández. Las cosas pasan en determinados lugares y con la ayuda y la recepción de personas que en determinado momento son las autoridades municipales de Río Grande (Tierra del Fuego) y de Puerto Santa Cruz (Santa Cruz) y Parques Nacionales (Parque Nacional Monte León). Gracias a ellos como a las autoridades provinciales de cada distrito. Las autoridades salesianas tanto a nivel nacional como local de Río Grande, facilitaron diferentes aspectos de este trabajo durante años. A la Familia Lemaire por su interés y respeto por el cuidado del pasado. Al Centro de Antiguos Pobladores de Río Grande, a la Escuela Agrotécnica Salesiana de Río Grande, especialmente al padre Ticó y la Dr. Bitsch (ambos ya fallecidos) por su afecto, acompañamiento y charlas. Al profesor Carlos Baldassarre que en diferentes momentos de su gestión en Río Grande confió en mi trabajo y criterio. Toda mi familia Grieco en Ushuaia fue y es un apoyo incondicional en cada viaje. Al CADIC-CONICET de Ushuaia y especialmente a Mónica Salemme, Martín Vázquez y Fernando Santiago por su ayuda y apoyo. A los directivos y personal del Museo Municipal de Río Grande y del Fin del Mundo de Ushuaia. Este trabajo contó con el apoyo a lo largo de muchos años de varios proyectos PIP/CONICET 112–200801-00996, UNPA 29/A206‑1, 29/A302, 05/F723 SeCyT-UNC y UBACyT 20020090200015; los proyectos Secyt son el 05/F723 y el 162/12; UBACYt F447; PIP 5576; PICT 01520 y PICT 0575.

Citas

* Dr. en Antropología. Investigador principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina. Director del NEIPHPA (Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Poblaciones Humanas de Patagonia Austral), Quequén, Argentina. UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Argentina. Correo electrónico: guichon2012@gmail.com

[1]RAE: “juego que consiste en componer determinada figura combinando cierto número de pedazos de madera o cartón, en cada uno de los cuales hay una parte de la figura”. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=WeclWg7

[2]Al referirnos a “podemos” queremos recuperar ‑en términos de Najmanovich y Sotolongo [2016 ms]- la idea de “la potencia”, esa capacidad de todo lo que vive de “poder algo”.

[3] En este trabajo cuando me refiero a trama compleja estoy pensado en las redes de relaciones y vínculos dinámicos que atraviesan posibles niveles de análisis que estemos considerando, en nuestro caso la salud.

[4]Los llamados también Onas de Tierra del Fuego.

[5] Más adelante nos referiremos a lo que en este trabajo también denominaremos niveles de análisis pero que no están vinculados a los aspectos geográficos.

[6] Dentro de una situación controlada (experimental) tratamos de descontar del error factores de variación y considerar también las interacciones entre esos factores de variación.

[7] “Objetividad es el delirio de un sujeto que piensa que observar se puede hacer sin él” [Foerster 1991] extraído de S. Massoni Página 12. 5–2‑14 Periodismo y Realidad. https://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26–239184-2014–02-05.html

[8] Como señaló un amigo y colega el Dr. Sebastián Muñoz estos abordajes epistemológicos a que recurrí en 1994 presentan dificultades al intentar interpretar las ciencias sociales.

[9] Excede a los objetivos de este trabajo hacer un análisis profundo de estas ideas.

[10]Entendemos por perspectivas multidisciplinarias aquellas que abordan una problemática en el marco de grupos interdisciplinarios. Los resultados parciales de cada línea de trabajo generan información independiente. La articulación se desarrolla en una etapa integradora.

[11]Cuando el problema disciplinario surge por diferenciación de una problemática general, lleva a una perspectiva diferente si se lo hubiera enfocado a partir de la disciplina en cuestión.

[12] El Subsistema 1 tiene una escala acotada; considera especialmente, el momento que aquí denominamos como “crisis demográfica” [Casali 2013] de la población Selk´nam. Aquí también consideramos la gestión de la aplicación y transferencia de los conocimientos generados en el marco del proyecto. Las investigaciones con restos humanos históricos requieren la interacción con las comunidades directamente comprometidas (en nuestro caso, pueblos originarios, miembros de la orden salesiana, colonos de Río Grande) y el desarrollo de espacio de acuerdos, trabajo en temas de interés común y transferencia de contenidos. El Subsistema 2 considera una escala espacial y temporal más amplias (toda la Isla Grande, los archipiélagos fueguinos y la región del canal de Magallanes, durante los últimos 10.000 años), con el fin de generar un marco comparativo para lo sucedido en la misión (pre contacto y contacto). Este marco implica el estudio de la variabilidad en poblaciones nativas en diferentes niveles de análisis: linajes mitocondriales; morfología esquelética; uso del espacio y los recursos a partir de estudios de isótopos estables y análisis paleopatológicos.

[13] La interdisciplinariedad ya fue mencionada pero aquí quiero rescatar la idea de Sotolongo Codina y Delgado Dìaz [2006] y Sotolongo [2010] sobre transdiciplaneridad vinculándola problemas complejos donde el desarrollo de una metodología es un objetivo donde no hay recetas universales y lo local e histórico atraviesa la problemática.

[14] Como hecho anecdótico el proyecto no fue financiado.

[15]Aquí utilizaremos también el término niveles de análisis, pero para asociarlo a problemáticas como las demográficas, dietarías entre otras.

[16]Al no tratarse probablemente de problemas crónicos.

[17]Cabe señalar que la presencia del bacilo de la tuberculosis es necesario, pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad ya que hay factores ambientales y vinculados al huésped que son importantes.

[18]Con “estrategias” estamos haciendo referencia, en este trabajo, al diseño que involucra considerar preguntas que pueden ser contestadas a partir del registro que se disponga. Asimismo, la consideración de variables que puedan ser relevadas sobre ese registro. Al mismo tiempo es importante tener en cuenta tanto qué técnicas se van aplicar para obtención del dato, como qué se hace con los datos (metodología) una vez obtenidos. El último aspecto implica pensar los niveles inferenciales a los que permiten arribar esos datos.

[19] La taxonomía puede ser entendida como el estudio de los procesos que ayudan a interpretar la historia del registro arqueológico que encontramos al momento de la excavación.

[20] Escapa a los objetivos de este trabajo referirnos a otros estudios que fueron desarrollados en el marco de este programa de investigación (algunos publicados y otros en preparación) que incluyen análisis de propiedades biomecánicas de restos humanos (densitometrías), paleopatologías (espondilólisis) y moleculares (ADN mitocondrial) para determinar origen nativo americano.

[21]Existen otros niveles de análisis que emergieron del trabajo en la misión, pero dado el énfasis en la salud no serán considerados, pese a que amplían y abren nuevas puertas. La tesis doctoral de Martucci [2016] plantea la necesidad de abordar y ampliar el escenario a todo el espacio misional (contado en cientos de hectáreas y no en “edificios”), explorando la potencialidad del registro arqueológico en la totalidad del espacio. La Dra. Salerno comenzó trabajando con el registro cultural asociado a los restos humanos del cementerio. Una de las derivaciones está implicando una historia que llega hasta la actualidad en relación al cementerio y su reconstrucción 3D [Salerno et al. 2016; Salerno y Guichon 2017] por dar dos ejemplos. En este contexto, lo no esperado puede ser pensado como Serendipia: “es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. También puede referirse a la ha habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca” (https://es.wikipedia.org/wiki/Serendipia).

Bibliografía

Acosta Valdeleón, W. y C. Carreño Manosalva

2013 Modo 3 de producción de conocimiento: implicaciones para la universidad de hoy. Revista Universidad de La Salle, [S.l.], n. 61: 67–87. Disponible en: https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/2439

Bastida, R., V. Quse y R.A. Guichón

2011 La tuberculosis en grupos de cazadores recolectores de Patagonia y Tierra del Fuego: nuevas alternativas de contagio a través de la fauna silvestre. Revista Argentina de Antropología Biológica, 13(1): 83–95. https://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/371

Boldsen, J.L. y G.R. Milner

2012 An Epidemiological Approach to Paleopathology, in A Compañion to Paleopathology, Grauer AL. Willey Blackwelled, 587 p. UK. Capitulo 7: 114–132. http://onlinelibrary.wiley.com/resolve/reference/XREF?id=10.1017/CBO9780511542428.005

Borrero, Luis A.

1991 Los Selk’nam (Onas). Su evolución cultural en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Búsqueda-Yuchán, Buenos Aires. ISBN:978–950-5600–67‑0.

Bos, Kristen I, Harkins K M, Herbig A, Coscolla M, Weber N, Comas I, Forrest Sa, Bryant Jm, Harris Sr, Schuenemann Vj, Campbell Tj, Majander K, Wilbur Ak, Guichón Ra, Wolfe Steadman Dl, Cook Dc, Niemann S, Behr Ma, Zumarraga M, Bastida R, Huson D, Nieselt K, Young D, Parkhill J, Buikstra Je, Gagneux S, Stone Ac, Krause J.

2014 Pre-Columbian mycobacterial genomes reveal seals as a source of New World human tuberculosis. Nature, 514(23): 494–497. DOI:10.1038/nature13591

Bozhkova, Elena

2016 Interdisciplinary proposals struggle to get funded. Nature, 29 June 2016. http://www.nature.com/news/interdisciplinary-proposals-struggle-to-get-funded‑1.20189

Capra, Fritjof

1998 La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Anagrama, Barcelona. ISBN: 978–843-3905–54‑3

Casali, Romina

2013 Conquistando el fin del mundo. La misión La Candelaria y la salud de la población selk’nam, Tierra del Fuego 1895–1931. Prohistoria Ediciones. Rosario. ISBN: 978–987-1855–65‑0

Fernández Savater, Amador

2016 Del paradigma del gobierno al paradigma del habitar: por un cambio de cultura política. http://www.eldiario.es/interferencias/paradigma-gobierno-habitar_6_491060895.html

Foerster, H Von

1991 Las semillas de la cibernética. Gedisa, Madrid. ISBN: 978–847-4324–14‑3

Fugassa, Martín H.

2004 Evaluación del riesgo de epidemias para enfermedades transmitidas por aire en momentos del contacto Europeo-Indígena en Tierra del Fuego. FCEyN, UNMdP. Tesis de Grado

García, Rolando

2006 Sistemas complejos Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Gedisa, Barcelona. http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/Garcia,%20Rolando%20-%20Sistemas%20Complejos.pdf. ISBN: 84–97841-64–6

García Laborde, Pamela

2017 Estado nutricional de la población Selk’nam: aproximación bioarqueológica al impacto generado por la misionalización. Nuestra Señora de La Candelaria, Tierra del Fuego (XIX-XX). Tesis doctoral. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.

Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott y M. Trow

1994 La nueva producción del Conocimiento. La dinámica de la investigación en las sociedades contemporáneas. Pomares –Corredor SA, Barcelona. 84–87682-28–6

Guichón, Ricardo A.

1994 Antropología física de Tierra del Fuego. Caracterización biológica de las poblaciones prehispánicas. PhD Thesis. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

2002 Biological Anthropology of Southern Patagonia. Capítulo 2:13–29. En: “Archaeological and Anthropological Perspectives on the Native Peoples of Pampa, Patagonia, and Tierra del Fuego to the Nineteenth Century. Claudia Briones y José Luis Lanata Editores:13–30. Greenword. Pub. Co. C.T. USA. ISBN: 978–089-7895–84‑2

2016 Construyendo preguntas en el camino. Comunidades originarias y científicas. En Revista del Museo de Antropología 9 (2): 27–36, / ISSN 1852–060X (impreso) / ISSN 1852–4826 (electrónico). https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/13682. Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba — Argentina

Guichón, R.A., R. Casali, P. García Laborde, M.A. Salerno y R. Guichón Fernandez

2017 An interdisciplinary approach to coloniality in Tierra del Fuego (late 19th – early 20th centuries), en Colonized Bodies, Worls Transformed, Toward a Global Bioarchaeology of Contact and Colonialism, Melissa S. Murphy and Haagen D. Klaus (Edit). University Press of Florida, Florida: 197–225.

Guichón, RA, R. Casali, P. García Laborde, L. Valenzuela, M. Martucci y J.M.B. Motti

2014 Escenario epidemiológico-sanitario fueguino (1880–1930): los alcances de la tuberculosis en la población de La Candelaria y Ushuaia a partir de un examen histórico y bioarqueológico. IX Jornadas de Arqueología de la Patagonia (20 al 25 de Octubre 2014), Coyhaique (Chile).

Guichón R.A., P. García Laborde, J.M.B. Motti, M. Martucci, R. Casali, F. Huilinao, M. Maldonado, M. Salamanca, B. Bilte, A. Guevara, C.G. Gallardo Pantoja, M.A. Suarez, M.A. Salerno, L.O. Valenzuela, M.D. D’Angelo del Campo y P.I. Palacio

2015 Experiencias de trabajo conjunto entre investigadores y pueblos originarios. El caso de Patagonia Austral. Revista Argentina de Antropología Biológica Volumen 17, número 2. http://www.scielo.org.ar/pdf/raab/v17n2/v17n2a05.pdf. http://dx.doi.org/10.17139/raab.2015.0017.02.05

Guichón R.A., J.A. Suby, R. Casali y M.H. Fugassa

2006 Health at the time of Native-European contact in Southern Patagonia. First steps, results, and prospects. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 101(Suppl. II): 97–105. http://dx.doi.org/10.1590/S0074-02762006001000016.

Kuhn, Thomas

1971 La estructura de las revoluciones científicas FCE, México. ISBN: 950–557-113–5.

Lakatos, Imre

1983 La metodología de los programas de investigación científica. Alianza Universidad, 321 p. España.

Lederach, John Paul

2006 La Imaginación Moral: El Arte y el Alma de la Construcción de la Paz. Bakeaz Centro Documentación para la Paz, Bilbao. ISBN: 9788488949851

Manzi, Liliana

2001 Territorialidad y movilidad en grupos cazadores-recolectores Selk´nam: un acercamiento a partir del pasado Etnografico. Simposio Movilidad y uso del espacio en cazadores-recolectores: perspectivas comparadas. Actas XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Tomo I :11–31. Córdoba.

Martucci, Marilina

2016 Heterogeneidad espacial en la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria: expresión de la identidad étnica selk’nam durante el proceso de contacto interétnico (Río Grande, Tierra del Fuego). Tesis doctoral. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.

Murphy M.S. y H.D. Klaus

2017 Transcending Conquest, bioarchaeological Perspectives on Conquest and Cultural Contact for the Twenty-First Century. Capítulo 1:1–38.del libro Colonized Bodies, Worls Transformed, Toward a Global Bioarchaeology of Contact and Colonialism Edited by Melissa S. Murphy and Haagen D. Klaus. Edit. University Press of Florida bioarchaeology series (Bioarchaeological Interpretations of the Human Past: Local, Regional, and Global Perspectives).

Morín, Edgar

2002 La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Buenos Aires. ISBN: 950–602-395–6.

Nahuelquir, S., C. Huiliano, F. Huillino, R.A. Guichón, S. Caracotche y P. García Laborde

2015 Trabajamos juntos. Antes y después de la ordenanza municipal de puerto santa cruz 169/09. En “La arqueología pública en Argentina: historias, tendencias y desafíos en la construcción de un campo disciplinar” Editado por Mariana Fabra ; Mónica Montenegro ; Mariela Eleonora Zabala. — 1a ed. — San Salvador de Jujuy : Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy — EDIUNJU. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. , 2014. 320p; 24x18 cm. — (Pasado Pensado — Serie Huellas / Mónica Montenegro). ISBN 978–950-721–481‑3.

Najmanovich, Denise

2002 From paradigms to figures of thought, Revista Emergence: Complexity and Organization Volume 4 Numbers 1 & 2: 85–92. https://journal.emergentpublications.com/article/from-paradigms-to-figures-of-thought/.doi: 10.emerg/10.17357.5e18c5f5857fd7473cf1396a398a58f8.

2007 El desafío de la Complejidad: Redes, cartografías dinámicas y mundos implicados. Utopía y Praxis Latinoamericana / Año 12. Nº 38: 71 — 82 Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social / CESA – FACES – Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

Najmanovich, D. y P. Sotolongo

2016 ms Seminario Virtual “La Revolución del Saber Contemporáneo: El pensamiento Complejo, las Ciencias de la Complejidad y sus implicaciones Filosóficas http://denisenajmanovich.com.ar/esp/category/seminarios/

Ramenofsky, Ann

1987 Vectors of Death: The Archaeology of European Contact. University of New Mexico Press.

Rappaport, Joanne

2007 Más allá de la escritura: la epistemología de la etnografía en colaboración. Revista Colombiana de Antropología, vol43: 197–229. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Colombia.

Restrepo, E. y A. Escobar

2005 Other anthropologies and anthropology otherwise: Steps to a world anthropologies framework. Critique of Anthropology, 25 (2): 99–129. Durham: Duke University Press.

Salerno, Melisa y Ricardo A. Guichón

2017 Sobre la memoria y el olvido: Los difuntos Selk’nam y el cementerio de la misión salesiana Nuestra Señora de La Candelaria (Río Grande, Tierra del Fuego). Magallania. En prensa.

Salerno M, P. García Laborde, R.A. Guichón, D. Hereñú y M. Segura

2016 Prácticas mortuorias, dinámicas de poder e identidad en el cementerio de la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria (Río Grande, Tierra del Fuego). Territorios, Memorias e Identidade. IV Jornadas Multidisciplinarias. Buenos Aires.

Senatore, M.X.; M. De Nigris, R.A. Guichón y P. Palombo

2007 Arqueología en la ciudad del Nombre de Jesús: Vida y Muerte en el Estrecho de Magallanes a fines del siglo XVI. En Arqueología de Fuego-Patagonia pag 779–786. En Levantando piedras, desenterrando huesos… y devalando arcanos. Con motivo de VI Jornadas de Arqueología de la Patagonia de Punta Arenas en el 2005. Editado por Morello F, M Martinic, A. Prieto y G. Bahamonde. Ediciones CEQUA, Punta Arenas Chile.

Sotolongo Codina, Pedro L. y C.J. Delgado Díaz

2006 La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. Cap. IV. La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo: 65 a 76. Red de Bibliotecas Virtuales de Cs. Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.pdf

Sotolongo Codina, Pedro L.

2010 El pensamiento y las ciencias de “la complejidad” y la comunicación. Quórum Académico, Vol 7 N1 enero junio: 119–140. Universidad de Zulia Venezuela.

Suby Jorge A., R.A. Guichón y M.X. Senatore

2009 Los restos óseos humanos de Nombre de Jesús. Evidencias de la salud en el primer asentamiento europeo en Patagonia Austral. Magallania 37 (3): 7–23. Chile.

~•~

Cómo citar ¬

Ricardo A. Guichón, «El rompecabezas cambiado: un recorrido por la salud entramada en el extremo austral de América (fines del siglo XIX - comienzos del XX)», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el . URL: https://wp.me/P7xjsR-Oe