El Confluir medicinal: (des)encuentros en las “medicinas” europeas e indígenas en las reducciones chaqueñas meridionales durante el siglo XVIII

Medicinal confluence: European and native medicine (dis) encounters at 18th Century Southern Chaco Missions

Cintia N. Rosso*

Recibido: 2 de febrero de 2017

Aceptado: 13 de junio de 2017

ResumenEn el siglo XVIII, las poblaciones indígenas guaycurúes (mocovíes, abipones, mbayás y tobas) se asentaron en reducciones administradas por sacerdotes de la Compañía de Jesús. Estos espacios misionales representaron lugares de negociaciones, re-significaciones y mixturas para los actores que habitaban las mismas. Como parte del proceso de evangelización los jesuitas intentaron erradicar ciertas prácticas nativas que iban en contra de los valores occidentales como las acciones bélicas, el consumo de bebidas fermentadas en las celebraciones indígenas, la desnudez de los cuerpos y la medicina chamánica. Esta última era un punto central de contienda entre los sacerdotes y los especialistas indígenas ya que se disputaba el control espiritual sobre la vida y la muerte. El objetivo de este trabajo es analizar las re-significaciones que se produjeron en las reducciones chaqueñas meridionales del siglo XVIII a partir del contacto entre indígenas guaycurúes y jesuitas de origen europeo a partir del análisis de las obras escritas por los misioneros en el exilio. Palabras clave: Medicina — reducciones chaqueñas — indígenas — jesuitas — siglo XVIII AbstractIn the 18th century, Guaycuru Indian population (mocovies, abipones, mbayas and tobas peoples) settled in Jesuit missions. These spaces became negotiation places, re-signification and mixture scenarios for every actor who lived there. As a part of the evangelization process, Jesuits priests attempted to eradicate some native practices that opposed Christian western values such as war, consumption of fermented beverages during indigenous celebrations, nakedness of bodies and shamanic medicine. The latter became a central source of conflict between Jesuit priests and native specialists since spiritual control over life and death was disputed. The aim of this paper is to analyze the re-significations which took place in the 18th century Southern Chaco missions, beginning with the contact between Guaycuru peoples and European Jesuits, based on the analysis of the exiled missionaries´ writings. Key words: Medicine — Missions of Chaco — Indians — Jesuits — 18th century |

~•~

“Pero sé que en aquellas soledades de América, alguna hierbecilla que la Providencia concede a los míseros indios cura más rápida y seguramente cualquier enfermedad que los remedios elaborados por artificio humano, comprados con mucho dinero, y que a menudo son inútiles para la enfermedad, y siempre perjudiciales al bolsillo de los enfermos. ¡Oh!, yo lo he experimentado” [Dobrizhoffer [1784] 1968: 223]

Introducción

La Compañía de Jesús fue una de las tantas órdenes religiosas que misionaron en el “Nuevo” continente, siendo una de las más tardías en llegar a estas tierras [Santos 1992]. En la región del Gran Chaco ‑que abarca parte de los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay‑, los jesuitas arribaron a Santiago del Estero en 1585 [Baravalle y Font 2006]. Sin embargo, en la parte meridional de esta región, recién pudieron instalar misiones estables durante el siglo XVIII.

En la zona meridional chaqueña vivían los indígenas guaycurúes. Esta denominación hace referencia a una familia lingüística que comprende a los abipones, mocovíes, mbayás (caduveos actuales), payaguás, tobas y pilagás. Estos grupos, además de presentar similitudes lingüísticas, compartían ciertas características socio-culturales como la obtención de recursos a partir de la caza, la pesca y la recolección, una movilidad anual con ciclos de fisión y fusión en distintos períodos del año, la presencia de un sistema chamánico y brujeril[1], así como una organización política similar [Braunstein 1983, 2008; Citro 2006; entre otros]. Las reducciones guaycurúes fueron: San Javier (1743) y San Pedro (1764), de mocovíes; San Jerónimo del Rey (1748), Concepción (1749), San Fernando (1750) y San Carlos de Timbó (1763), de abipones; Nuestra Señora de Belén (1760) y San Juan Nepomuceno, de mbayás; San Ignacio (1756), de tobas.

La evangelización requería que los indígenas renunciaran a muchas prácticas y representaciones. Los jesuitas calificaban como “demoníacas” a las “borracheras” —que no eran otra cosa que celebraciones comunales asociadas a triunfos bélicos, nacimientos e inicios de la época de fructificación de ciertas especies vegetales. Especialmente, calificaban como demoníacas las prácticas realizadas por los “hechiceros”, quienes disputaban con ellos la comunicación con seres de otro nivel cosmológico. Según Vitar [2001], en los escritos de los sacerdotes es clara la oposición entre los misioneros, quienes representaban la luz y la fe, y los chamanes, quienes personificaban las tinieblas y el error.

Los jesuitas condenaron las acciones asociadas a la medicina chamánica porque las consideraban prácticas supersticiosas, engaños del demonio o medios utilizados por “charlatanes” para lograr su propio beneficio. Sin embargo, los sacerdotes mostraron un gran interés por la terapéutica basada en el uso de plantas y animales que se empleaba para tratar enfermedades. Como indica Greer [2005], los jesuitas ya desde el siglo XVII consideraban seriamente a la medicina nativa como una terapia efectiva. Esto ha quedado plasmado en las fuentes por la cantidad de registros sobre las especies vegetales y animales utilizadas por los indígenas en la terapéutica de diversos trastornos.

La medicina en las misiones jesuíticas es un tema que aún necesita ser desarrollado con mayor profundidad debido a la complejidad y aristas que presenta. Los principales antecedentes sobre la medicina en las misiones de la Provincia Jesuítica del Paraguay[2] lo constituyen los trabajos de Leonhardt [1937], Furlong [1947, 1962,1972], Echenique y Ferreira [1985], Di Liscia [2002], Di Liscia y Prina [2002], Gesteira [2004, 2006], Deckmann Fleck [2006, 2011], Vera de Flachs y Page [2010], Ruidrejo [2011], Jackson [2014] y Deckman Fleck et al. [2016], entre otros.

El objetivo de este trabajo es analizar las re-significaciones que se produjeron en las reducciones a partir del contacto entre indígenas guaycurúes y jesuitas de origen europeo a partir del análisis de las obras escritas por los sacerdotes en el exilio. Las fuentes que utilizamos son aquellas que los misioneros de la Compañía de Jesús escribieron en Europa luego de que fueron expulsados de los territorios americanos en 1767. Esta “literatura del exilio”, si bien presenta un tono nostálgico y apologético de las acciones que la Orden realizaba en América, es uno de los más ricos documentos para comprender los procesos que se dieron en las interacciones entre europeos e indígenas americanos. En este trabajo empleamos las obras de los misioneros en territorio chaqueño con poblaciones indígenas guaycurúes como Florián Paucke que misionó con los mocovíes, Martín Dobrizhoffer que estuvo con los abipones, Sánchez Labrador y José Jolís quienes vivieron entre los mbayá.

A continuación explicitaremos la noción de medicina de la cual partimos, las relaciones existentes entre evangelización y medicina así como las concepciones de salud y enfermedad que se encontraron dentro de las reducciones jesuitas. Describiremos los tipos de medicinas que se hicieron presentes en las misiones, las cuales presentan diferentes etiologías de la enfermedad. En el apartado siguiente discutimos la diagnosis y la terapéutica empleada por los sacerdotes y los indígenas para enfrentar la enfermedad. Para finalizar, analizaremos las transformaciones que se produjeron dentro del ámbito reduccional a partir del (des)encuentro entre indígenas y misioneros.

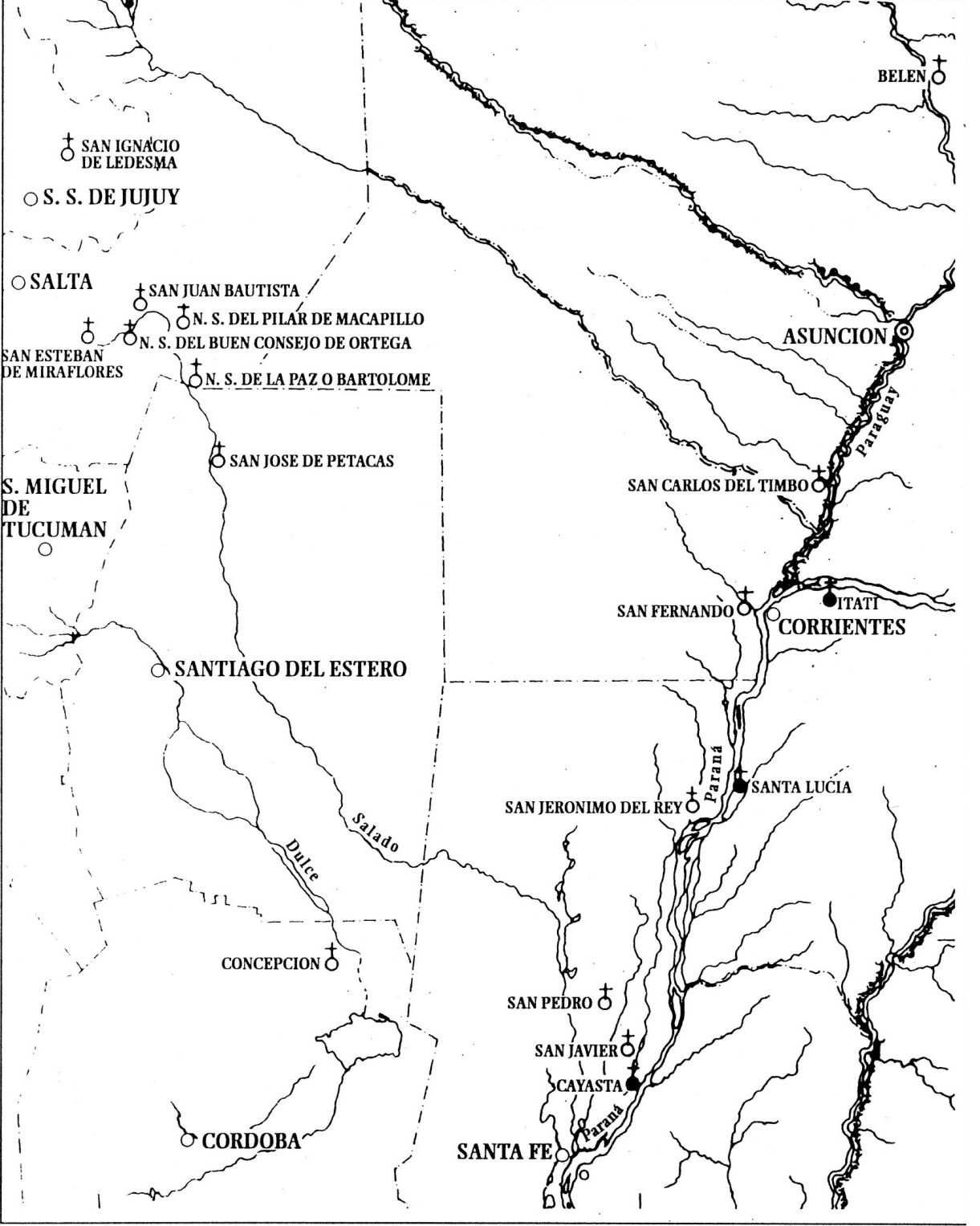

Mapa de las reducciones jesuitas

Fuente: Maeder y Gutiérrez 1995

Salud y enfermedad

Las enfermedades y las formas terapéuticas empleadas para sanarlas son construcciones sociales que se encuentran insertas dentro de una determinada cosmovisión [Sturzenegger 1987; López Austin 2008; entre otros]. En muchas ocasiones, en ciertos espacios sociales, existen varias cosmovisiones[3] que entran en conflictos y disputas tanto de las concepciones como de las prácticas a seguir frente a la pérdida de la salud. Este es el caso de las misiones jesuitas donde las representaciones, las concepciones y las prácticas de indígenas y sacerdotes en cuanto a la salud y la forma de restaurarla se enfrentaron a tensiones, conflictos y re-significaciones. En este trabajo seguimos a Di Liscia [2002: 5] en su definición amplia de medicina entendida como “toda terapia, empírica o mágica, así como toda reflexión teórica que incluya formas de curar, sin que necesariamente tengan que estar insertas en un sistema organizado expresamente”.

La evangelización se centraba, entre otras cuestiones, en erradicar la medicina indígena chamánica ya que su control representaba un espacio clave donde los sacerdotes competían con los chamanes por el poder[4] [Di Liscia y Prina 2002]. La medicina constituía “un arma para la conquista espiritual”[5] así como “la conversión religiosa implicó la demostración de un poder que se ejercía en la sanación de los cuerpos” [Ruidrejo 2011: 6, 7]. Dentro de las obligaciones de los misioneros estaba el encargarse de su propia salud como la de la población indígena asentada en la misión (tanto de la salud de los cuerpos como la salvación de las almas). Según Gesteira [2006] la sanación era parte de las estrategias que los jesuitas utilizaban para la conversión. Asimismo, es probable que la sanación ocupara un lugar central dentro de la cosmovisión jesuita pues, como menciona Ruidrejo [2011: 6], “la figura de Cristo como médico de almas y de cuerpos sostenida en los relatos bíblicos de las sanaciones milagrosas, alentaba la idea de que el poder pastoral tenía por objeto tanto la salvación como la salud”. La relación de los misioneros con otros planos existenciales los asemejaba a los chamanes como encargados de la mediación con seres poderosos (Dios, Jesús, la Virgen María, los santos). Esta cualidad hizo que, en algunas ocasiones, los mismos misioneros fueran considerados una especie de “hechiceros”.[6] Como indica Greer [2005], la desaprobación que los jesuitas tenían del accionar de los chamanes no se debía al uso de una “ayuda sobrenatural” sino a la invocación de las fuerzas espirituales equivocadas.

Las reducciones constituyeron un universo complejo dentro del cual no existía una “medicina” sino que coexistían una multiplicidad de ellas. A partir del análisis de las fuentes que hemos considerado para el presente trabajo podemos indicar que las formas terapéuticas respondían a los siguientes sistemas médicos: 1) la correspondiente al sistema chamánico de los indígenas; 2) la medicina doméstica o autotratamiento[7] indígena que se realizaba en su mayor parte con plantas ‑y animales-; 3) la medicina doméstica de raigambre europea, cuyos “agentes” eran los jesuitas y otros europeos que transitaban y/o habitaban el espacio reduccional; 4) la experimental, de confluencia o mestiza[8]: mixtura entre la medicina casera indígena y el autotratamiento de los misioneros proveniente de Europa a partir de los elementos encontrados y conocidos en América, empleada tanto por los americanos como por los europeos en los ámbitos misionales.

Con respecto a las etiologías de la enfermedad, los jesuitas compartían con el resto de los europeos los postulados de la época, como veremos a continuación.[9] En primer lugar, en el ideario cristiano existen dos concepciones contrapuestas de la enfermedad ‑y de la muerte-: 1) la soteriológica o “causa final” ligada al sentido último de la enfermedad, es decir con el “para qué”, se encuentra relacionada a la idea de salvación. La enfermedad es vista como una forma de hacer ver la gloria de Dios y su curación se encuentra ligada a la “salvación espiritual”. Esta es referida en La Biblia por el propio Jesús, que indica que los hombres se enferman para que se manifiesten las obras de Dios [Lain Entralgo 1955]; y 2) la condenatoria, en la cual la enfermedad es entendida como el castigo al incumplimiento de los mandamientos y del calendario litúrgico y, que inclusive, puede ser transmitida hereditariamente a los descendientes de la persona que ha desobedecido los preceptos mencionados [Lain Entralgo 1955; Scarpa 2004; entre otros]. En ciertas ocasiones las epidemias fueron vistas como un castigo divino. Otro ejemplo condenatorio podía ser el hecho de no renunciar a las propias creencias para alabar al Dios cristiano:

“Tú deberías avergonzarte que tú repites mentiras de mujeres viejas y esto en mi presencia que frecuentemente refutado la cuestión y explicado ser falsa. ¿Cómo sería si Dios te castigara y tú o alguno de tu casa fuere ése? El indio se asustó y no dijo una palabra más. Al día siguiente su hijito de cinco años murió […] ¡Ay! ‑gritó hacia mí- ¡Ay, Pater! Dios ya ha castigado mi dicho supersticioso dicho de ayer” [Paucke, [s/f] 1943: 248][10]

En esta concepción, la enfermedad y la muerte se hallaban ligadas a factores espirituales, es decir, de naturaleza inmaterial relacionados con la “causa final” o el castigo divino. En segundo lugar, la pérdida de la salud podía deberse a causas físicas como el desequilibrio en los fluidos del cuerpo. Los males eran producto de algún factor que había provocado la pérdida de equilibrio entre las condiciones cálida, fresca, seco y/o húmeda de los humores corporales (flema, bilis amarilla, bilis negra y sangre): “de qué modo los caprichos de los humores nocivos podrían influir en el cuerpo” [Dobrizhoffer, [1784] 1968: 262). Según los jesuitas la condición de estos fluidos parecen variar según “los grupos humanos”, Sánchez Labrador [citado en Ruiz Moreno 1948: 79] indica que las viruelas afectan a los indígenas por la “corrupción que padecen sus humores”. La concepción de la enfermedad como producto del desequilibrio humoral es propia de la medicina hipocrática. También pertenecen a esta misma teoría las ideas sobre la presencia de vapores venenosos (miasmas) ‑que se formaban a causa de la vegetación‑, los cuerpos en descomposición y otros materiales corruptos como propiciadores de las enfermedades (es decir, por el “mal aire”) [Jackson 2004; Deckmann Fleck 2006; entre otros]. Mientras que el clima y algunos hábitos como la alimentación “amarga y picante” y la falta de ejercicio físico propiciaban la aparición de otros males [Sánchez Labrador [1771–1776] citado en Ruiz Moreno 1948; Dobrizhoffer [1784] 1968]. Según Foster [1994: 150] los saberes hipocráticos fueron traídos al Nuevo Mundo por los europeos, en particular, los religiosos y el personal médico de los hospitales que lo difundieron a través de las farmacias y los manuales de cuidado casero.

La idea de la alimentación como causante de la enfermedad se relaciona con la aparición de trastornos en el estado de la sangre, concepción también proveniente de la teoría humoral [Laín Entralgo 2012; Scarpa 2008]:

“Padecen empachos que los consumen y reducen a estado que más parecen éticos que empachados (…) Padecen también de diviesos, y un solo indio llega a tener en un corto tiempo el cuerpo sembrado de ellos. Provenidos así éstos como los empachos de que ni su voracidad les pone término en el comer ni les permite tiempo para cocer el alimento. Padecen violentos encendimientos de la sangre que con sudores o sangrías luego pasan” [Canelas [s/f] Furlong 1938: 107].

En este caso se hace referencia a una de las causas que ocasiona la enfermedad conocida como la “mala sangre”, producida por comer de manera desordenada y excesiva (síndrome del “estómago sucio”) [Scarpa 2008: 195].

En las sociedades indígenas, la enfermedad y la muerte eran consideradas como producto de la intervención de algún agente ya sean humanos (chamanes o brujos) como no humanos.[11] En el caso de la enfermedad, ésta podía ser provocada por la acción de algún chamán ‑o brujo- o por el quebrantamiento de algún tabú, mientras que la muerte sólo podía deberse a prácticas chamánicas o guerreras [Paucke [s/f] 1943; Dobrizhoffer [1784] 1968]. Susnik [1973: 35] indica que, para los indígenas chaqueños, la idea de enfermedad sólo es aplicable a los males que pueden provocar eventualmente la “fuga del alma humana”.[12]

Con respecto a los agentes productores de la enfermedad, la práctica de la brujería[13] en el Chaco es señalada como la responsable de la mayoría de los males [Métraux [1946] 1996]. Esta es definida como la posibilidad que tiene un sujeto de hacer daño utilizando o asociándose a algún tipo de poder no humano; esta asociación le permite dañar a una persona a partir de la realización de rituales que, generalmente, implican el empleo de elementos personales (cabello, saliva, uñas, etc.) de la víctima [Califano y Idoyaga Molina 1983].[14] Se trata de un personaje que se dedica a hacer el mal sólo por gusto, sin mediar motivo alguno. Terán [1997: 50] señala que el brujo tiene como atribuciones perjudicar “mágicamente” al humano en toda forma posible mediante la separación de matrimonios, la enfermedad o el asesinato. Estas acciones provocan una actitud negativa de temor y precaución del resto de la sociedad hacia el brujo. Generalmente los brujos eran iniciados, al igual que el chamán, por una entidad no humana — “la madre de las brujas”- [Salamanca y Tola 2002] que les otorgaba un canto con el poder para hacer el daño. El otro especialista que podía inducir la enfermedad era el chamán, al cual los indígenas consideraban tanto capaz de provocar enfermedades como de sanarlas. Esta capacidad de actuar de manera dual tanto positiva como negativamente para sanar o enfermar y matar, hacía que fueran personajes temidos y ambiguos. Esto a su vez, se relacionaba con su asociación a las entidades no humanas igual de poderosas y ambivalentes de las cuales obtenían su capacidad para dominar las fuerzas de la enfermedad y la muerte [Rosso 2012a y b].

La enfermedad, como hecho social, no sólo afectaba al individuo que padecía el mal, sino que involucraba al entorno del enfermo, en particular, a su familia. Paucke [[s/f] 1943: 246] menciona que “durante la enfermedad subsistente del padre o de la madre los hijos deben padecer grande hambre; ellos no deben comer carne sino sólo frutas del monte o raíces y tan pocas que se les ve en la cara que ayunan mucho y esta dieta es ordenada por los hechiceros”. Es el sentido inverso a la couvade[15] donde el padre puede hacer que el hijo se enferme; en esta instancia, para que el progenitor sane se sostiene que el hijo debe procurarse “alimentos no peligrosos” ‑como lo eran la mayoría de las plantas-. Consideramos que en estas circunstancias puede estar operando el concepto de “contagio”, entendido como el “proceso de transmisión de las características formales o de comportamiento entre los nqui´i [espíritus] de entidades humanos y no humanas en momentos específicos del ciclo vital” [Tola 2007–2008: 9]. Con lo que se asemeja a las nociones de los jesuitas sobre causas que tienen que ver con factores de índole espiritual.

Diagnosis y terapéuticas

Para los europeos, el diagnóstico se basaba en averiguar cuál era la cualidad de los humores que estaba desequilibrada para, en consecuencia, aplicar una terapéutica apropiada. La misma consistía en recomponer ese equilibrio perdido mediantes sangrías, ‑estas podían consistir en cortes en las venas, escarificaciones o aplicación de sanguijuelas, purgas y enemas [Laplantine 1999; Scarpa 2004]. En las fuentes jesuíticas, se observan este tipo de acciones terapéuticas, Dobrizhoffer [[1784] 1768: 262] indica que “contribuía a recobrar la salud la purga de los intestinos o la sangría”.

Con respecto a la diagnosis, los indígenas tomaban como la falta de apetito un síntoma de pérdida de la salud: “la más breve repugnancia del alimento es tenida por un evidentísimo signo de enfermedad” [Dobrizhoffer [1784]1968: 219]. En cuanto a la terapéutica utilizada, Arenas [2009: 85] indica que para los indígenas chaqueños las dolencias presentan dos modalidades de tratamiento bien diferenciadas. En el primer grupo se encuentran aquellas enfermedades que deben ser curadas por un chamán como las enfermedades agudas y crónicas cuyos síntomas se manifiestan dentro del cuerpo provocando dolores, fiebres, espasmos, hinchazones, vómitos, contracciones así como aquellas que producen debilidad, postración, melancolía o turbación psíquica. En el segundo grupo están las enfermedades que pueden tratadas por otras personas que tienen este conocimiento sin ser especialistas o iniciados, éstas pueden ser de índole accidental como heridas, dolores superficiales o lesiones, entre otras.

En lo que concierne a los agentes terapéuticos el chamán era el especialista dentro de las sociedades chaqueñas. La terapia chamánica consistía en la sanación de las enfermedades mediante la succión del mal, generalmente representado en un objeto físico extraído por el especialista:[16]

“La cura más general / es chupar el mal la que se realiza de este modo: el enfermo debe acostarse a lo largo en tierra; el hechicero pregunta después donde siente dolor; coloca luego ahí su boca, comienza a gruñir y mugir como un buey, muérdese secretamente en la lengua hasta que el siente sangre en la boca, la escupe y dice que él la había sacado del cuerpo del enfermo. De pronto hecha de la boca un pedacito de madera, de presto un pequeño hueso” [Paucke [s/f] 1943: 248].

Otra acción terapéutica era mediante el empleo de la saliva y del soplado, como indica Paucke [s/f 1943: 248, 249] en la siguiente cita:

“La segunda cura que ellas [las “hechiceras”] hacen, especialmente cuando alguien padece dolores de cabeza, es mediante su propia saliva que echan en sus manos y unen restregándola; luego untan la cien con ella. Ellas mueven la cabeza del enfermo hacia un lado y otro, murmuran en secreto algunas palabras, al fin doblan su mano a lo largo contra la cara del enfermo, soplan sobre ella y dicen: gdimivec, tú ya estás sano”.

Existían dos instrumentos de suma importancia para el chamán durante la cura ‑cuestión que se repite en distintas partes de Sudamérica-: la calabaza (Lagenaria siceraria) y el plumero de avestruz (Rhea americana).[17] Los jesuitas han descripto estos objetos en sus obras como puede verse en la siguiente cita donde se refieren los implementos empleados por los chamanes mbayás: “Un calabazo al cual nombran Lodani parecido á una limeta, y un plumero de las plumas pardas de avestruz, llamado Otigadi, son las más características insignias de tan insignes embaucadores” [Sánchez Labrador [1770] 1910: 32]. La calabaza según Wright [2008: 157] protege al chamán de ataques nocturnos al mismo tiempo que despide “luz” que permite “ver” en la oscuridad; este instrumento estaría asociado al corazón del chamán centro neurálgico de poder.[18] Miller [1979: 40] indica que las calabazas “llenas de objetos de poder” eran colocadas delante de la víctima para resguardarla del ataque del enemigo.

Otra terapéutica que podía ser empleada por los chamanes era la utilización de plantas.[19] En los escritos sobre los mocovíes se indica que los “hechiceros” utilizan pocas especies vegetales [Paucke [s/f] 1943: 248]; mientras que Canelas [citado en Furlong 1938: 109] refiere que “adoperan brujos y brujas algunas yerbas medicinales, pero si el efecto no es instantáneo los arrojan”.[20] Esto estaría en consonancia con estudios etnobotánicos actuales que indican que la medicina de los indígenas chaqueños es eminentemente chamánica con poca participación de las plantas [ej. Scarpa 2009; 2013].

Otra forma de intentar restablecer la salud era a partir a las acciones terapéuticas que realizan las personas sobre sí mismas, sobre su grupo familiar o de manera interaccional, para restablecer la salud en base a los conocimientos que circulan dentro de su sociedad (conocidos como autotratamiento, medicina casera o doméstica) [Menéndez 1992; Idoyaga Molina y Sacristán Romero 2008; Arenas 2009; entre otros]. Arenas se refiere a la “medicina doméstica” como aquellas prácticas realizadas por los indígenas para curar ciertas enfermedades que no presentan gravedad ni comprometen la vida de los individuos. Según el autor, aparte de la farmacopea se utilizan fricciones, sangrías, fomentos, entablillados de contusos o fracturados, escarificaciones con objetos agudos (espinas, huesos, astillas). Se trata de nociones terapéuticas conocidas por cualquier miembro de la sociedad.

Entre las prácticas compartidas por indígenas y misioneros se encuentra el empleo de la “sangría” o el sangrado. Algunos autores sostienen que esta práctica proviene del Viejo Continente y que fue introducida en la interacción entre nativos y europeos [Foster 1994]. Los misioneros diferencian entre las sangrías indígenas y las propias: “Usaban [los mocovíes] también el sangrarse, pero con toda brutalidad. Donde quiera que les doliese, allí se tajeaban aún a sí mismos y otras veces allí mismo se metían repetías veces la espina de la raya” [Canelas, s/f citado en Furlong 1938: 108]. En este caso lo interesante es que la “raya” (Potamotrygon spp.) es un animal poderoso, empleado también durante los ritos de pasaje de la niñez a la adultez, con lo cual seguramente tendría alguna otra connotación para los mocovíes.

En cuanto a las plantas empleadas con fines terapéuticos las fuentes mencionan usos propios de los indígenas, de los sacerdotes, así como experimentaciones que los jesuitas hacían con sus conocimientos y con los de los indígenas. Es decir que contamos, básicamente con dos grupos de especies vegetales empleadas en terapéutica: 1) las utilizadas en el auto-tratamiento por los indígenas; 2) las usadas por los jesuitas en pos de sanar a los indígenas y a ellos mismos. A veces las fuentes no permiten determinar por quién eran empleadas las plantas. Gesteira [2006] indica que en las misiones jesuíticas se producía un proceso de experimentación, cultivo y diseminación de las plantas que pudieran utilizarse con fines medicinales. Algunas plantas utilizadas son recurrentes en los textos jesuitas como el “ceibo” (Erythrina crista-galli), el “tabaco” (Nicotiana tabacum) la “sangre de drago” (Croton urucana), la “parietaria” (Parietaria sp.) y la “suelda con suelda”, entre otras.

Con respecto a la terapéutica que incluye el uso de partes animales uno de los elementos más utilizados fue la piedra bezoar, un cálculo o concreción que se encuentra en los intestinos o estómagos de los animales [Paucke s/f 1944; Dobrizhoffer [1784] 1967]. Según Dobrizhoffer [1967: 368] las piedras más apreciadas eran las extraídas del ciervo. Su función ha sido tanto como remedio como amuleto preventivo [Zapata Gollán 1960].[21] Otras partes animales que se utilizaban eran los “botones” o “cascabeles” de la víbora de cascabel, los cuernos de ciervo y los dientes del caimán (Caiman yacare).

Asimismo, se empleaban elementos de origen mineral como el alumbre y la sal [Dobrizhoffer [1984] 1968; Paucke [s/f] 1944; Sánchez Labrador 1771–1776]. El alumbre[22] se usaba para curar las escaras y para detener hemorragias mezclado con “sangre de drago” [Sánchez Labrador 1771:408 citado en Ottone 2008] así como para los dolores de muelas.

Así era el panorama de la medicina que se daba en el contexto misional. En el siguiente apartado analizaremos las transformaciones dentro de este ámbito, a partir del (des)encuentro entre indígenas y misioneros.

El confluir medicinal

La salud y su restablecimiento han tenido gran importancia para los jesuitas [Furlong 1947, 1962,1972; Vera de Flachs y Page 2010; Ruidrejo 2011; Deckmann Fleck 2006, 2011; entre otros]. Los miembros de la Compañía de Jesús en la provincia jesuítica del Paraguay poseían boticas como la del Colegio de Córdoba así como algunos de sus miembros eran boticarios, médicos, barberos[23], cirujanos o enfermeros. Una de las obligaciones de los misioneros, como mencionamos anteriormente, era encargarse de la salud de los cuerpos y de la salvación de las almas. En el caso de las reducciones chaqueñas meridionales[24], gran parte de los sacerdotes que administraron esos espacios, no eran médicos, ni farmacéuticos, ni cirujanos ni boticarios[25]. Por esta razón, sumado a que “carecían de médico, o no confiaban en el que tenían a mano” [Furlong 1972], los jesuitas de Santa Fe, Corrientes y Asunción se trasladaban a las misiones guaraníes para el tratamiento de algunas enfermedades que padecían.

Sin embargo, para otro tipo de trastornos utilizaban los saberes que tenían al alcance de sus conocimientos y posibilidades. Paucke [s/f] 1944: 206] indica que “yo recordé lo que había oído referente a la “Quinoa de Castilla” que ella tenía el poder de sanar los podridos internamente”. Probablemente, contaban con nociones adquiridas en sus lugares de origen y en los ámbitos donde circulaban (colegios, ciudades, misiones, navíos, entre otros) las que los ayudarían a la hora de realizar tareas médicas. Algunos escritos que trataban aspectos de dicha temática circulaban entre los miembros de la Compañía[26] así como utilizaban todo los recursos que estaban disponibles:

“nos dimos a la tarea de instruir a los bárbaros, debimos disponernos a suplir la gran escasez de médicos, cirujanos o farmacéuticos con toda la tensión de nuestras fuerzas mediante remedios fáciles: la lectura de libros de medicina y cualquier otra industria a fin de sacar a aquella plebe cegada por atávicas supersticiones del seno de los hechiceros a los que hemos tenido como principales obstáculos para la difusión de la, santa religión” [Dobrizhoffer [1784] 1968: 253].

Gesteira [2006] indica que además de una sistematización del conocimiento médico (tanto por la formación de algunos jesuitas como por la consulta de libros médicos) había una red de intercambio de medicamentos y concepciones médicas en el continente americano.

Entre las distintas acciones para sanar los cuerpos los sacerdotes implementaron prácticas tendientes a curar las enfermedades guiados, como mencionamos anteriormente, por algunas concepciones de la época que existían sobre las mismas. Los viejos sistemas filosóficos (humoral, vitalista, metodista) mantenían su vigencia y se entremezclaban entre sí respecto a las interpretaciones sobre los orígenes y tratamientos de las diversas enfermedades. Por ejemplo, la mayoría de las especies vegetales empleadas con fines terapéuticos mencionadas en las fuentes parece tener una relación estrecha con la medicina de raíz europea ligada a la teoría de los desequilibrios humorales que debían ser equilibrados. Al mismo tiempo, al ser el desequilibrio de los humores la causa de diversos males, los jesuitas no sólo consideraban que consumiendo la comida y bebidas apropiadas podrían lograr el restablecimiento de la salud sino inclusive la prevención de las enfermedades:

“Mi primer y principal cuidado era que se defendieran de las inclemencias del tiempo y que se abstuvieran de las comidas y bebidas inadecuadas. Les proveía de mis provisiones la comida saludable que me era posible lograr para una dieta apropiada; por último les suministraba alguna medicina largamente probada que si no les servían al menos no les hacía daño” [Dobrizhoffer [1784] 1968: 258, 259].

La relación entre medicina y alimentos puede verse, de hecho, en que gran parte de los remedios que Paucke administraba en su reducción eran de este último tipo (por ejemplo, sandía, cebada y manteca). Asimismo, los propios indígenas parecen haber relacionado la ingesta de determinadas comidas y bebidas con la salud: “Los indios me contaban muchas veces que ellos se habían encontrado mejor cuando habían bebido fuertemente la chicha durante su paganismo que en la reducción donde debían abstenerse de ella” [Paucke [s/f] 1944: 243]. Además, consideramos que esta cita se relaciona con la idea que los jesuitas tenían de los indígenas como en un estado de naturaleza “idealizado” antes del contacto, ya que es muy común encontrar en las obras de estos sacerdotes comentarios sobre la salud de los nativos americanos pre-contacto [Dobrizhoffer [1784] 1968; Paucke [s/f] 1944; Furlong 1962, 1972].[27] Sin embargo, esa condición previa aparece en otros pasajes de las obras de los misioneros como un estado de barbarie e incivilidad del cual ellos ayudarían a dejar atrás para convertirse en verdaderos cristianos, que es la forma en que debían vivir los hombres. Esto se debe a la ambigüedad del discurso jesuita que oscilaba entre las concepciones del “buen” y “mal” salvaje.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, junto a las concepciones mencionadas sobre el desequilibrio humoral, se otorgaban otras causas a las enfermedades tales como la del castigo divino. Para contrarrestarlo, era necesario recurrir a la intervención divina a través de las oraciones, en función de la idea de los religiosos sobre la naturalidad de la invocación a Dios y su misericordia [Deckmann Fleck 2006]. En los casos de epidemias se pedía la intercesión de los santos para detenerlos[28] y una vez finalizados los brotes de estas enfermedades se agradecía a los santos por su intervención.[29]

Los jesuitas se esforzaban por cuidar la salud “de sus ovejas”, sin embargo, son varias las menciones que refieren que los indígenas no seguían los tratamientos indicados por los sacerdotes. Esto provocaba que los misioneros se esforzaran por ejercer un mayor control sobre los “cuerpos” de los reducidos para asegurarse que siguieran sus indicaciones: “mucho costó hacerles mantener o repetir un medicamento” [Canelas s/f citado en Furlong 1938: 109]. El disciplinamiento de los cuerpos ‑y de las mentes- debía ser completo y llevarse a cabo lo más sistemáticamente posible, lo que no podía llevarse a cabo en un contexto donde dos o tres sacerdotes velaban por evangelizar a los indígenas. Dobrizhoffer esboza la falta de costumbre como una de las posibles causas para que esta desobediencia tuviera lugar:

“De modo que dimos a los abipones /286 tres y cuatro veces estas tiernas nueces, por considerarlas una purga necesaria; nadie lo tomaba, pese a ser un gran alivio, por la falta de costumbre. Pero sucedió que, en cuanto sentían pesadez estomacal ellos mismos, después, nos pedían esta medicina” [Dobrizhoffer [1784] 1968: 259].

Esta rebeldía para seguir las indicaciones terapéuticas también se debía a que los indígenas seguían consultando a sus chamanes. Por esta razón el “hechicero” fue uno de los personajes más combatidos por los jesuitas. Los religiosos intentaron limitar las prácticas de estos personajes que veían colmados de características negativas así como buscaron “concientizar” al resto de los misionados sobre sus malas acciones demostrando sus mentiras y argucias. La presencia de estos especialistas cuestionaba un punto neurálgico de la evangelización: el poder de conectarse con lo “sobrenatural”. La siguiente cita muestra la importancia de la sanación como una estrategia de la evangelización:

“En ningún asunto se sentirá obligado contigo el ánimo de estos bárbaros, salvo en la destreza que demuestres para curarlos. Consideran que nada puede ignorar quien conoce la naturaleza y los remedios para las enfermedades. […] Te darán crédito en los asuntos pertenecientes a la religión y finalmente se volverán dóciles y moderado” [Dobrizhoffer, [1784] 1968: 253].

El dominio de las distintas terapéuticas concebidas como formas de control del poder que ocasiona o aleja la enfermedad y define la vida o la muerte era el ámbito propicio en el que los jesuitas debían vencer a los chamanes para lograr que su religión primara sobre la indígena. Como plantea Di Liscia [2002], con respecto a las creencias mapuches, la deconstrucción simbólica servía para reconstruir un sistema en el cual se apoyaran la Iglesia y su proyecto evangelizador.

A pesar de la resistencia que pudieran tener los indígenas o los sacerdotes para utilizar la medicina del “otro”, las misiones permitieron incorporar de manera multidireccional elementos terapéuticos del “otro” sociocultural. Por ejemplo, en el caso de las epidemias de viruela las terapias nativas no alcanzaban para paliar la situación, por lo que los indígenas habrían aceptado probar otro tipo de soluciones [por ejemplo, Paucke [s/f] 1944: 37]. En este caso esto habría sucedido debido a que esta enfermedad estaba ligada a los mismos europeos, por lo que era lógico que su “sanación” también pudiera estar en manos de ellos. En sentido opuesto los sacerdotes también incorporaron terapias y elementos terapéuticos propios de los indígenas –como las plantas medicinales- que no provocaban conflictos con sus ideales cristianos. Cuando falla una medicina es usual que se acepten prácticas provenientes de otro sistema terapéutico con el fin de sanar. Por ello, la reducción conformó un espacio para una medicina de tipo “experimental” o “mestiza” donde se hacían frente a las situaciones que se iban presentando con los distintos saberes que tenían a mano cada uno de los actores dando lugar a un nuevo tipo de medicina cuya característica era ser una medicina intersticial o liminal.

Consideraciones Finales

Las diferentes medicinas confluían en las reducciones a partir de las concepciones y prácticas asociadas a los actores que interactuaban en ellas. La enfermedad y la muerte eran concebidas, en algunas ocasiones, como causadas por seres no “naturales”, relacionados con otros niveles existenciales tanto por los sacerdotes ‑castigo impuesto por Dios- como por los indígenas ‑transgresiones a tabúes o acciones chamánicas o brujeriles-. Este punto de coincidencia implicaba al mismo tiempo un espacio de conflicto, ya que la intercesión ante estos seres poderosos otorgaba poder al intermediario (sacerdote o chamán) para que pudiera encauzar las enfermedades y sanar a la gente. Así, la salud, la enfermedad y la muerte fueron un lugar privilegiado en las disputas de poderes que se dieron dentro de las reducciones en cuanto a las prácticas asociadas al chamanismo. Los sacerdotes competían con los hechiceros, por ser ambos “especialistas de lo sobrenatural” [Hernández Asensio 2003: 92] y por ver quién se quedaba con el monopolio de la salud y la enfermedad. Sin embargo, el uso de plantas y animales para la cura de enfermedades, es decir, algo que no ponía en peligro los “valores civilizatorios” propiciados por los misioneros, formaron espacios de fusión entre ambas cosmovisiones y lograron sintetizar un nueva medicina “experimental” parafraseando a Deckmann Fleck [2006], una “medicina de los bordes” en palabras de Greer [2005: 136], una medicina “mestiza” [Aguirre Beltrán 1987: 275–276; Viesca Triviño 1995: 87], una medicina “liminal” o un “confluir medicinal” en palabras nuestras.

Las reducciones chaqueñas meridionales no contaron con especialistas de origen europeo que permanecieran de manera continua en ellas ‑a diferencia de las misiones guaraníes- lo que generó la necesidad de los sacerdotes de hacer uso de todos los recursos con los que contaran a su alcance, inclusive, utilizando los saberes nativos. Los religiosos también aprovechaban los conocimientos medicinales que podían adquirir a partir de los intercambios efectuados en diferentes espacios como los colegios, las boticas y las distintas misiones de la Orden. En cuanto a los indígenas accedieron a las prácticas terapéuticas que los jesuitas intentaban llevar a cabo para la cura de ciertas enfermedades, a veces empujados por la insistencia de los misioneros, otras porque eran males nuevos traídos por los colonizadores. En suma, este confluir medicinal es posible porque la medicina representa un ámbito privilegiado para incorporar elementos de otras sociedades y cosmovisiones, pues la sanación de la enfermedad puede representar el límite entre la vida y la muerte.

Agradecimientos

Quisiera agradecer a la Agencia de Promoción Nacional Científica y Tecnológica (ANPCyT) y al Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por financiar la investigación de la cual es producto este artículo. También agradezco a Macarena Perusset por su asistencia en la corrección del abstract y a Gustavo Scarpa por su ayuda con la bibliografía. Asimismo, quisiera dar las gracias a la editora por su invitación a participar en este dossier y a los evaluadores por sus comentarios que me permitieron mejorar el manuscrito original.

Citas

* MACN (Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”) / CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina. Doctora en Ciencias Antropológicas. Este trabajo ha surgido como parte de la investigación doctoral “La etnobotánica de los grupos mocovíes de la reducción de San Javier, en el Gran Chaco, durante el siglo XVIII”. Correo electrónico: cintia_rosso@macn.gov.ar

[1] Entre los indígenas guaycurúes pueden encontrarse especialistas con la capacidad de sanar o dañar y se hallan claramente diferenciados ‑incluso son denominados de diferente manera‑, como veremos en detalle más adelante; el chamán posee tanto la facultad de enfermar como la de curar, mientras que los brujos y las brujas se especializan sólo en dañar y matar [Métraux 1996; Califano e Idoyaga Molina 1983; Terán 1997; Salamanca y Tola 2002; Rosso 2012a; entre otros].

[2] La provincia jesuítica del Paraguay, también conocida como Paracuaria, abarcaba las regiones de Paraguay, Tucumán y Buenos Aires.

[3] Entendemos por cosmovisión al sistema por el cual una sociedad ‑o grupo social- percibe y concibe al mundo, el cual le sirve de guía para la acción. Es una construcción social heterogénea conformada en base a la experiencia y a la reflexión cotidianas, es producida en el transcurso de distintas generaciones. Se trata de una construcción dinámica y en proceso de transformación constante a partir de las interacciones que se producen entre los individuos [López Austin 2008: 26].

[4] El poder entendido desde una perspectiva foucaultiana como una relación de fuerzas, como acciones que se realizan sobre otras acciones para interferir con ellas. El poder circula, se ejerce, se trata de una relación, no sólo represiva sino que incita, suscita, produce. El poder se ejerce en red y, en ella, los individuos no sólo circulan, sino que los sufren y también lo ejercen. El poder transita por los individuos [Foucault 2001; Deleuze 1987].

[5] Sin embargo, con respecto a las prácticas relacionadas a la medicina y las boticas, los jesuitas como otros religiosos, estuvieron bajo el influjo de las prohibiciones papales que se cernieron sobre estas cuestiones en varias ocasiones ‑en 1637 por el Papa Urbano VIII, en 1722 por el Papa Inocencio XII, en 1747 XIV-. Durante otras ocasiones tales prácticas fueron permitidas aunque de manera limitada ‑por el Papa Gregorio XIII en 1572- [Deckman Fleck 2006; Vera de Flachs y Page 2010]. No obstante, en los lejanos territorios americanos estas legislaciones, en general, no fueron cumplidas [Vera de Flachs y Page 2010].

[6] En las fuentes aparece mencionada la figura del “hechicero”, “médico” o “brujo”. Nuestra hipótesis es que esta categoría engloba diferentes especialistas relacionados al mundo terapéutico, que poseían tanto capacidad para enfermar y matar así como habilidad para sanar. Consideramos que básicamente este término correspondería tanto a los chamanes/as como a las brujas, categoría que merece ser repensada en las fuentes históricas [Rosso 2012ª]. Coincidimos con Irurtia [2008] en que “hechicero” era un término utilizado por los jesuitas para acceder a un fenómeno desconocido para ellos que no refleja necesariamente la realidad indígena.

[7] Para la actualidad, Idoyaga Molina [2005] indica que cada forma de medicina (biomedicina, medicina tradicional, medicinas alternativas) posee sus formas propias de autotratamiento.

[8] Existen numerosos trabajos que analizan el concepto de mestizaje como los de Bernard [2001], Gruzinski [2000, 2001], Farberman [2005a, 2005b, 2006], Poloni Simard [2006], los que se encuentran en las compilaciones de Ares Queija y Gruzinski [1997], Guillaume Boccara y Sylvia Galindo así como la de Farberman y Ratto [2009], entre otros. Para este trabajo entendemos el mestizaje (o hibridez) como un mecanismo de articulación entre modelos indígenas y europeos cuyo producto tiene características ambiguas e intermedias.

[9] Este “complejo sistema de etiologías múltiples que permitía por entonces explicar el origen de las enfermedades” imposibilitaba aún la formación de un monopolio del ejercicio de la medicina por parte de los profesionales [Campagne 2000: 421]. Asimismo, esta coexistencia de “medicinas” fue trasladada a América.

[10] Cabe aclarar que la “superstición” que este indígena había comentado era que alguien iba a morir porque una garza ‑que presagia la muerte- se había posado en la cruz de la iglesia, es decir, que si lo miramos de otra manera el anuncio se cumplió ya que su hijo murió. Sin embargo, se hizo la lectura inversa.

[11] Las concepciones indígenas de la enfermedad y su terapéutica han sido abordadas desde diferentes perspectivas. En el caso de la región chaqueña contamos con una extensa bibliografía, destacan los aportes de Métraux [1944], Susnik [1973], Miller [1975, 1977, 1979], Wright [1984, 1992, 2008], Arenas [1987, 2000, 2009], Regehr [1993], Schmeda-Hirschmann [1993], Filipov [1997], Tola [2001], Scarpa [2009, 2013], Martínez [2010], entre otros.

[12] Los jesuitas registraron para las sociedades guaycurúes la existencia de un “alma”, una entidad diferenciada del cuerpo, un componente vital o anímico ligado a él, pero que se desprende de éste con la muerte. Por ejemplo, Sánchez Labrador [[1770]1910: 39] para los mbayá indica que “las almas desatadas de los cuerpos andan invisibles por los lugares en que estando unidas anduvieron”. Otra cita que es muy esclarecedora es la mención entre los abipones del término “Lkigibi” (imagen, eco, sombra) para referirse a la parte inmortal que sobrevive al cuerpo como menciona Dobrizhoffer [1969: 268]: “Ellos creían en la inmortalidad del alma. Tienen la innata convicción de que al morir el cuerpo no muere el alma. Supieron que algo de sí sobrevive después de la muerte, que dura siempre, que nunca desaparece. A esta cosa inmortal, que nosotros llamamos alma, ellos llaman Loakál o Lkigibí, imagen, sombra, eco. Separada del cuerpo por la muerte”. Los estudios etnográficos muestran que, para los guaycurúes, existen varios tipos de “alma” [ver Salamanca y Tola 2002; Wright 2008, entre otros].

[13] En nuestra área de estudio, en particular para los grupos guaycurúes, existe gran cantidad de trabajos que hacen referencia al fenómeno de la brujería [Citro 2002; Idoyaga Molina 1978–1979,1983, 2000; Métraux [1946] 1996; Salamanca y Tola 2002; Terán 1997; Tola 2006; Wright 1984; Rosso 2012, entre otros].

[14] En el caso de muchas sociedades chaqueñas, esta práctica es llevada a cabo principalmente por las mujeres [Califano e Idoyaga Molina 1983; Salamanca y Tola 2002; Terán 1997; entre otros]. Consideramos que algunas de las “viejas hechiceras” mencionadas por Paucke podrían entrar dentro de esta categoría mientras que otras seguramente corresponderían a chamanas que daban los nombres a los niños así como eran las que tenían un rol central en las ceremonias mortuorias y en los ritos de pasaje.

[15] La couvade es la observancia de ciertas reglas por parte del padre en el período de parto y post-parto que, si no se cumplen, pueden afectar al recién nacido, por ejemplo, evitar salir a cazar o comer determinados alimentos. Esto se debe al lazo que une a padre e hijo/a en el momento del nacimiento.

[16] Según Miller [1979] los chamanes tobas coleccionan los objetos extraídos como “trebejos de poder”; el poder del chamán se incrementa al apropiarse de estos objetos haciendo que disminuya la potencia del especialista que había enviado la enfermedad. Si el encargado de curar no logra cumplir con su objetivo, la víctima muere y el objeto retorna con una potencia mayor a quien lo ha enviado.

[17] En el caso de los mocovíes, en las fuentes no aparece explicitado el uso del plumero de avestruz, aunque consideramos que es posible que fuera utilizado, pues se trataba de un animal poderoso y era un probable auxiliar chamánico [Rosso y Medrano 2016]. Una pista al respecto es que los indígenas conceptuaban que sus intestinos “eran puros espíritus familiares del avestruz” [Paucke 1944: 329].

[18] Es muy interesante que los abipones cuando se sentían enfermos decían que les dolía el corazón [Dobrizhoffer [1784] 1968: 219]. Así como las prácticas de contradaño se hacían flechando el corazón para que el daño volviera al agresor [Paucke [s/f] 1943; Dobrizhoffe, [1784] 1968].

[19] En cuanto a las plantas dentro de la terapia, los chamanes chaqueños no eran muy afectos a utilizar las especies vegetales según indican tanto las fuentes como los estudios etnográficos. Sólo se registran el uso del cebil o hataj (Anadenanthera colubrina var. cebil) ‑entre los wichi- [Arenas 1992], del tabaco (Nicotiana tabacum) y del coro (Nicotiana paa) entre los mocovíes- [Rosso 2012b; Scarpa y Rosso 2011].

[20] Otra mención es que utilizaban “hierbas” con el fin de desunir parejas [Paucke [s/f] 1943: 248]. Esto podría estar relacionado con la utilización de “paquetes amorosos” muy difundidos en el área chaqueña [Arenas y Braunstein 1981; Vuoto 1999], que no necesariamente eran fabricados por un especialista.

[21] Según Martínez Martínez [2009] estas piedras tenían el mismo destino que otros objetos curiosos o llamativos eran enviados desde América a Europa. La importancia de estas piedras era tal que en Santa Fe, eran parte de los bienes heredados [Zapata Gollán 1960: 97].

[22] Es un tipo de sulfato compuesto por aluminio y otro metal.

[23] Los barberos eran los sangradores que, por lo general, no tenían licencia para ejercer [Amodio 1997].

[24] A diferencia de las reducciones guaraníes que contaban con médicos, enfermeros indígenas y hospitales [Furlong 1962, 1972]. Inclusive Furlong [1972] menciona la presencia de tres protomédicos o médicos generales para las reducciones del Paraná y del Uruguay.

[25] Un caso excepcional entre los grupos guaycurúes fue Sánchez Labrador quien aunque no era médico tenía un gran conocimiento sobre esta temática, inclusive mayor al de los propios médicos de la época [Furlong 1972] y realizó la clasificación de las plantas medicinales de los mbayá siguiendo los postulados galénicos vigentes en la época [Di Liscia 2002].

[26] Entre estos se pueden mencionar los escritos de Montenegro ([1710] 2007) sobre “materia médica misionera”, los cuales inclusive fueron copiados en varias ocasiones, por ejemplo, por otros jesuitas como Asperger, Dobrizhoffer, Lozano y Sánchez Labrador [Di Liscia 2003], así como seguramente muchos se habrán basado en referencias de uno de los historiadores de la Orden como fue Lozano ‑y otros jesuitas- sobre las cualidades medicinales de la flora y la fauna. En la biblioteca de la botica del Colegio de Córdoba, donde varios de los misioneros del Gran Chaco habían estado antes de partir a las reducciones indígenas, había gran cantidad de libros dedicados a cuestiones referidas a la salud [Leonhardt 1937; Vera de Flachs y Page 2010].

[27] La mención a la salud casi perfecta y a la ausencia de enfermedades de los americanos previas al contacto europeo es un tema recurrente en las fuentes jesuitas donde los indígenas sólo parecían ser afectados por la vejez, las caídas o las heridas de guerra. Esta idea es reproducida en algunos estudios sobre la salud de los pueblos americanos, donde los especialistas creían que existían diferencias sustanciales entre los patrones de salubridad del Viejo y el Nuevo Continente, siendo América un lugar sin enfermedades, hecho que probablemente se relaciona a una visión idílica de América como una especie de paraíso prístino [Alchon 1999; Crawford 1992; entre otros].

[28] Esta situación también sucedía en las ciudades americanas donde se realizaban rogativas y procesiones a algún santo particular para que los liberara del “castigo” de la enfermedad (San Martín, Santa Rosalía, San Benito, entre otros) [Amodio 2002; Santos et al. 2010].

[29] En siglos anteriores se recurría no solo a las rogativas sino que también se utilizaban las reliquias sagradas, el agua bendita y algunos amuletos para recobrar la salud [Deckman Fleck 2006].

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo

1987 Medicina y magia. El proceso de aculturación en la estructura colonial. Instituto Nacional Indigenista, México.

Alchón, Suzanne Austin

1999 Salud y enfermedad en la América Precolombina. Una perspectiva hemisférica. Folia. Histórica del Nordeste, 14: 211–228.

Amodio, Emanuelle

1997 Curanderos y médicos ilustrados: la creación del Protomedicato en Venezuela a finales del siglo XVIII. Asclepio, XLIX(1): 95–129. http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewArticle/380

2002 Las calenturas criollas. Médicos y curanderos en Cumaná (Venezuela) durante el siglo XVIII. Procesos históricos: revista de historia y ciencias sociales, 1(1): 1–27. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/200/20000102.pdf

Arenas, Pastor

1987 Medicine and magic among the maká indians of the Paraguayan Chaco. Journal of Ethnopharmacology, 21: 279–295.

1992 EI “cebil“o el “arbol de la ciencia del bien y del mal”. Parodiana, 7 (1–2): 101-

2000 Farmacopea y curación de enfermedades entre algunas etnias del Gran Chaco” en Farmacobotánica y farmacognosia en Argentina 1980- 1998, Aníbal G. Amat (ed.). Ediciones Culturales Argentinas (E.C.A.), La Plata: pp. 87- 118.

2009 Los estudios sobre medicina y farmacopea vernácula en el Gran Chaco. Rojasiana, 8(2): 81–100. 2000

Arenas, Pastor y José Braunstein

1981 Plantas y animales empleados en paquetes y otras formas de magia amorosa entre los toba-taksek de Misión Taacaglé. Parodiana, 1(1): 149–169.

Ares Queija, Berta y Serge Gruzinski (eds.)

1997 Entre dos mundos. Fronteras culturales y agente mediadores. Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla.

Baravalle, María del Rosario y María Florencia Font

2006 La Reducción que no fue. Santa María de Reyes de Guaycurúes, primeras décadas del siglo XVII. Mundo Agrario, 7(13): 1–15. http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v07n13a05/1174

Bernard, Carmen

2001 Mestizos, mulatos y ladinos en Hispanoamérica: un enfoque antropológico de un proceso histórico, en Motivos de la antropología americanista. Indagaciones de la diferencia, Miguel León Portilla (ed.). Fondo de Cultura Económica, México: 105–133.

Boccara, Guillaume y Sylvia Galindo (eds.).

2000 Lógica mestiza en América Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, Temuco.

Braunstein, José

2008 “Muchos caciques y pocos indios” Conceptos y categorías del liderazgo indígena Chaqueño en Liderazgo: Representatividad y control social en el Gran Chaco, José Braunstein y Norma Meichtry (eds.). Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes: 5–32.

Califano, Mario y Anatilde Idoyaga Molina

1983 Las brujas Mashco y Pilagá. Análisis comparativo de una estructura de dos grupos de América del Sur. Revista española de antropología americana, XIII: 155–172.

Campagne, Fabián Alejandro

2000 Medicina y religión en el discurso antisupersticioso español de los siglos XVI al XVIII: un combate por la hegemonía. DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus., 20: 417–456.

Citro, Silvia

2006 Historia Cultural, en Lengua, cultura e historia mocoví en Santa Fe. Proyecto Lenguas en Peligro en Argentina, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

2008 Creando una mujer: ritual de iniciación femenina y matriz simbólica de los géneros entre los toba takshik en Mujeres indígenas en la Argentina: Cuerpo, trabajo y poder, Silvia Hirsch (coord.). Editorial Biblos, Buenos Aires: 27–59.

Crawford, Michael

1992 Antropología biológica de los indios americanos. Mapfre, Madrid.

Deckmann Fleck, Eliane Cristina

2006 Da mística às luzes — medicina experimental nas reduçoes jesuítico-guaranis da Província Jesuítica do Paraguai. Revista complutense de historia de América, 32: 153–178.

2011 Caridad y ciencia adecuada en tierras tan pobres de médicos y boticas”: Medicina e Missão na América Meridional (séculos XVII e XVIII). Anais do XXVI Simpósio Nacional de História — ANPUH • São Paulo, julo: 1–16. http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300708719_ARQUIVO_ECDF-MedicinaeMissao-ANPUHNACIONAL2011.pdf

Deckmann Fleck, Eliane Cristina, Mariana Alliatti Joaquim y Maico Biehl

2016 En orden a sus virtudes y facultades medicinales: um estudo sobre o Paraguay Natural Ilustrado de José Sánchez Labrador S. J. Corpus Archivos virtuales de la alteridad americana, 6(2): 1–42. https://corpusarchivos.revues.org/1614

Deleuze, Gilles

1987 Foucault. Editorial Paidós, Barcelona.

Di Liscia, María Silvia

2002 Saberes, terapias y prácticas médicas en la Argentina (1750–1910). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Di Liscia, María Silvia y Aníbal Prina

2002 Los saberes indígenas y la ciencia de la Ilustración. Revista Española de Antropología Americana, 302( 32): 295–319.

Dobrizhoffer, Martín

[1784] 1967 Historia de los abipones. Vol. I. Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia.

[1784] 1968 Historia de los abipones. Vol. II. Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia.

Echenique, Nora Inês y Miriam Mirabel Ferreira

1985 La Medicina en las Reducciones Jesuíticas. V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros. Anais. Santa Rosa, Faculdade de Filosofia, ciências e Letras dom Bosco: 251–262.

Farberman, Judith

2005a Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial. Siglo Veintiuno, Buenos Aires.

2005b Las salamancas mestizas. De las religiones indígenas a la hechicería colonial. Santiago del Estero, siglo XVIII. Memoria Americana, 13: 117–150.

2006 Los caminos del mestizaje. Tributarios, soldados, indios libres y gentiles en la frontera chaqueña 1700–1810. Etudos de História, 13(2): 177–206.

Farberman, Judith y Silvia Ratto (coord.)

2009 Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas (siglos XVII-XIX). Editorial Biblos, Buenos Aires.

Filipov, Alejandra

1997 La farmacopea natural en los sistemas terapéuticos de los indígenas pilagá. Parodiana, 10: 35–74.

Foucault, Michel

[1976] 2001Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975–1976). Fondo de Cultura Económica, Argentina.

Foster, George M.

1994 Hippocrates´ Latin American Legacy. Humoral Medicine in the New Worls. Gordon and Breach, Estados Unidos.

Furlong, Guillermo

1938 Entre los mocobies de Santa Fe según las noticias de los misioneros jesuitas Joaquín Camaño, Manuel Canelas, Francisco Burgés, Román Arto, Antonio Bustillo y Florián Bauqué. Amorrortu, Buenos Aires.

1947 Médicos argentinos durante la dominación hispánica. Editorial Huarpes, Buenos Aires.

1962 Misiones y sus pueblos de Guaraníes. Imprenta Balmes, Buenos Aires.

1972 Florián Paucke y sus cartas al visitador Contucci (1762–1764). Colección Escritores Rioplatenses, Casa Pardo, Buenos Aires.

Gesteira, Heloísa Meireles

2004 A cura do corpo e a conversão da alma — conhecimento da natureza e conquista da América, séculos XVI e XVII. Topo, 5(8), enero-junio:71–95.

2006 Manuscritos Médicos e circulação de idéias nas missões jesuíticas na América. Anais Eletrônicos. VII Encontro Internacional da ANPHLAC, Campinas: 01–08. http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/heloisa_gesteira.pdf

Greer, Allan

2005 The Exchange of Medical Knowledge between Natives and Jesuits in New France, en El saber de los jesuitas, historias naturales y el Nuevo Mundo, Luis Millones Figueroa y Domingo Ledezma (eds.). Iberoamericana, Vervuert: 135–146.

Gruzinski, Serge

2000 El pensamiento mestizo. Paidós, Buenos Aires.

2001 La ciudad mestiza y los mestizajes en la vida intelectual. El caso de la ciudad de México, 1560–1640, en Ciudades mestizas. Intercambios en la expansión occidental, Clara García y Manuel Ramos Medina (coord.). Condumex, México: 201–220.

Hernández Asensio, Raúl

2003 Caciques, jesuitas y chamanes en la frontera sur de Buenos Aires (1740–1753). Anuario de Estudios Americanos, 1 (LX): 77–108.

Idoyaga Molina, Anatilde

1978–1979 La bruja pilagá. Scripta Ethnologica, 5 (2): 95–117.

1983 Muerte y funebria entre los Pilagá. Scripta Ethnologica VII: 33–45.

2000 Shamanismo, Brujería y Poder en América Latina. CAEA-CONICET, Argentina

2005 Sobre la selección y combinación terapéutica y la sistematización de medicinas: reflexiones sobre una categorización conceptual de utilidad para América Latina. Primer Congreso Latinoamericano de Antropología organizado, Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), Rosario (Argentina).

Idoyaga Molina, Anatilde y Francisco Sacristán Romero

2008 En torno al uso de ensalmos terapéuticos en el noroeste argentino y sus fundamentos mítico-religiosos. AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana, 3(2): 185–217.

Irurtia, María Paula

2008 El cacicazgo en la región pampeana-norpatagónica argentina a mediados del siglo XVIII. La actuación de los caciques en torno a la instalación de las misiones jesuíticas. Anthropologica, 26 (26): 199–228.

Jackson, Robert H.

2014 Comprendiendo los efectos de las enfermedades del Viejo Mundo en los nativos americanos: la viruela en las Misiones Jesuíticas de Paraguay. IHS. Antiguos jesuitas en Iberoamérica, 2 (2): 88–133.

Jolís, José

[1789] 1972 Ensayo sobre la historia natural del Gran Chaco. Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia.

Lain Entralgo, Pedro

1955 Mysterium Doloris. Hacia una teología cristiana de la enfermedad. Publicaciones de la Universidad Internacional “Menéndez Pelayo”, Madrid.

2012 El cuerpo humano: Oriente y Grecia antigua Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6m3v5

Laplantine, Francois

1999 Antropología de la enfermedad. Estudio etnológico de los sistemas de representaciones etiológicas y terapéuticas en la sociedad occidental contemporánea. Editorial del Sol, Buenos Aires.

Leonhardt, Carlos.

1937 Los Jesuitas y la medicina en el Río de Plata. Estudios, 57: 101–118.

López Austin, Alfredo

2008 Los mexicas ante el cosmos. Arqueología Mexicana, XVI (91): 24–35.

Lozano, Pedro

[1733] 1941 Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba. Universidad de Tucumán, Tucumán.

Maeder, Ernesto y Ramón Gutiérrez

1995 Atlas histórico del Nordeste Argentino. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia.

Martínez, Gustavo

2010 Enfermedades y entidades anímicas del entorno natural: Etiologías religioso-rituales y espacio-ambientales entre los tobas del Chaco Central, Argentina. AIBR — Revista Iberoamericana de Antropología, 5: 189 — 221.

Martínez Martínez, María del Carmen

2009 El Perú en tiempos del arzobispo Mogrovejo: impresiones epistolares. Estudios Humanísticos. Historia, 8: 103–133.

Métraux, Alfred

1944 Estudios de etnografía chaquense. Anales del Instituto de Etnografía Americana, T. Universidad Nacional de Cuyo.

[1946] (1996) Etnografía del Chaco. Editorial El Lector. Paraguay.

1967 Le chamanisme chez les indiens du Gran Chaco. En: Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud. Gallimard. París.1967. Le chamanisme chez les indiens du Gran Chaco. In: Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud. Gallimard, Paris, pp. 105–116.

Medrano, María Celeste y Cintia N. Rosso

2016 El ñandú común (Rhea americana): ¿una especie etnobiológica clave para los qom del Gran Chaco Argentino? Boletín Chileno de Ornitología, 22: 51–63.

Menéndez, Eduardo

1992 Autoatención y automedicación. Un sistema de transacciones sociales permanentes, en La Antropología Médica en México, Tomo I, Roberto Campos Nacvarro (comp.). Universidad Autónoma Metropolitana, México: 141–185.

Miller, Elmer S.

1975 Shamans, power symbols, and change in Argentine Toba culture. American Ethnologist, 2: 477–496.

1977 Simbolismo, conceptos de poder y cambio cultural de los tobas del Chaco Argentino, en Procesos de articulación social, Esther Hermitte y Leopoldo J. Bartolomé (eds.). Amorrortu Editores, Buenos Aires: 305–338.

1979 Los tobas argentinos. Armonía y disonancia en una sociedad. Siglo XXI Editores, México.

Montenegro, Pedro

[1710] 2007 Materia Médica Misionera. Editorial Universitaria de Misiones, Misiones.

Ottone, Eduardo Guillermo

2008 José Sánchez Labrador (1717–1798) y la geología del Paraguay Natural, en Los geólogos y la geología en la historia argentina, Florencio G. Aceñolaza, (ed.). Serie Correlación Geológica, 24. INSUGEO, San Miguel de Tucumán: 43–54.

Paucke, Florián

[s/f] 1943 Hacia allá y para acá. Una estadía entre los indios Mocobíes, 1749–1767. Volumen II. Universidad de Tucumán. Tucumán.

[s/f] 1944 Hacia allá y para acá. Una estadía entre los indios Mocobíes, 1749–1767. Volumen III. Universidad de Tucumán, Tucumán.

Poloni Simard, Jacques

2006 Redes y mestizaje. Propuestas para el análisis de la sociedad colonial, en Lógica mestiza en América, Guillaume Boccara y Sylvia Galindo, (eds.). Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, Temuco: 113–138.

Regehr, Walter

1993 Introducción al chamanismo chaqueño. Suplemento Antropológico, 28: 7–24.

Rosso, Cintia N.

2011 Epidemias de viruela en las reducciones chaqueñas de abipones y mocovíes durante siglo XVIII. Eä — Revista de Humanidades Médicas & Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 2(3): 1–28.

Rosso, Cintia Natalia

2012a Los “hechiceros” guaycurúes en el Gran Chaco durante el siglo XVIII. Maguaré, 26 (1): 161–194.

2012b La etnobotánica de los grupos mocovíes de la reducción de San Javier, en el Gran Chaco, durante el siglo XVIII. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Rosso, Cintia Natalia y María Celeste Medrano

2016 El ñandú (Rhea americana) y los guaycurúes en el siglo XVIII: una relación de negociaciones en el Gran Chaco Argentino. Boletín Chileno de Ornitología, 22: 19–29.

Ruidrejo, Alejandro

2011 Salud, jesuitismo y gubernamentalidad. V Simposio Internacional La representación en la ciencia y el arte. La Falda, Córdoba.

Ruiz Moreno, Aníbal

1948 La medicina en “El Paraguay natural”(1771–1776) del P. J. Sánchez Labrador. Universidad Nacional del Tucumán, Tucumán.

Salamanca, Carlos y Florencia Tola

2002 La brujería como discurso político entre los tobas del Chaco argentino. Desacatos. Revista de Antropología Social, 009: 96–116.

Santos, Ángel

1992 Los jesuitas en América. Mapfre, Madrid.

Santos, Guillermo Martín; Alberto Lalouf y Hernán Thomas

2010 Las viruelas preocupan a las autoridades de Buenos Aires: un análisis de los problemas atribuidos a las epidemias de viruelas y sus modos de solucionarlos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Eä-Revista de Humanidades Médicas & Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 1(3): 1–31. http://www.ea-journal.com/es/numeros-anteriores/59-vol-1-n-3-abril2010/202-lasviruelas-preocupan-a-las-autoridades-de-buenos-aires

Scarpa, Gustavo F.

2004 El síndrome cálido-fresco en la medicina popular criolla del Chaco argentino. Revista de dialectología y tradiciones populares, 59: 5–29.

2008 Hacerse “mala sangre” en el Chaco argentino: Etiologías, diagnóstico y terapéutica folk. Analecta Historico Medica Supl., 1(6): 191–196.

2009 Etnobotánica médica de los indígenas chorote y su comparación con la de los criollos

del Chaco semiárido (Argentina). Darwiniana, 47: 92–107.

2013 Medicina Indígena Chorote. Continuidades y Transformaciones Históricas y Culturales. Editorial Académica Española, Saarbrücken.

Scarpa, Gustavo F. y Cintia N. Rosso

2011 Etnobotánica del “coro” (Nicotiana paa, Solanaceae): Un tabaco silvestre poco conocido del extremo sur de Sudamérica. Bonplandia, 20 (2): 391–404.

Schmeda-Hirschmann, Guillermo

1993 Magic and medicinal plants of the Ayoreos of the Chaco Boreal (Paraguay). Journal of Ethnopharmacology, 39: 105–111.

Sturzenegger, Odina

1987 Medecine traditionnelle et pluralisme medical dans une culture creole du Chaco Argentin. Mémoire pour le D.E.A. Anthropologie: Biologie Humaine et Societé. Universite de Droit, D´Economie et des Sciencies D´Aix-Marseille, Marseille.

Susnik Branislava

1973 L’homme et le surnaturel (Gran Chaco). Bulletin de la Société Suisse des Américanistes, 37: 35–47.

Terán, Buenaventura

1997 Categorías shamánicas y parashamánicas o iniciáticas en la cultura de los tobas orientales. Mitológicas, XII(1): 45–54.

Tola, Florencia

2006 “Después de muerto hay que disfrutar, en la tierra o en el mundo celestial” Concepciones de la muerte entre los tobas (qom) del Chaco Argentino. Alteridades, 32(16): 153–164.

2007–2008 Constitución de la persona sexuada entre los tobas, qom, del Chaco Argentino. Revista Pueblos y Fronteras Digital, 4: 1–31.

Vera de Flachs, María Cristina y Carlos Page

2010 Textos clásicos de medicina en la Botica Jesuítica del Paraguay. Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija (CIAN), 13 (2): 117–135.

Viesca Triviño, Carlos

1995 El Códice de la Cruz-Badiano, primer ejemplo de una medicina mestiza, en El mestizaje cultural y la medicina novohispana del siglo XVI José Luis Fresquet Febrer y José María López Piñero (eds.). Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, Valencia: 71–90.

Vitar, Beatriz

2001 La evangelización del Chaco y el combate jesuítico contra el demonio. Andes, 12: 201–221.

Vuoto, Patricia

1999 Recolección y poder. La vegetación entre los Toba del este de Formosa, en En los tres reinos: Prácticas de Recolección en el Cono Sur de América Carlos A. Aschero, María Alejandra Korstanje y Patricia Vuoto (eds.) Ediciones Magna Publicaciones, Tucumán: 205–215.

Wright, Pablo G.

1984 Quelques formes du chamanisme toba. Bulletin de la Societé Suisse des Américanistes, 48: 29–35.

1992 Dream, shamanism, and power among the Toba of Formosa Province, en Portal of Power. Shamanism in South America, Jean Langdon y Gerard Baer (eds.). University of New México Press, Albuquerque: 149–172.

2008 Ser-en-el-Sueño. Crónicas de historia y vida toba. Editorial Biblos, Buenos Aires.

Zapata Gollán, Agustín

1960 Supersticiones y Amuletos. Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales. Santa Fe.

~•~

Cómo citar ¬

Cintia N. Rosso, «El Confluir medicinal: (des)encuentros en las “medicinas” europeas e indígenas en las reducciones chaqueñas meridionales durante el siglo XVIII», Revista de Estudios Marítimos y Sociales [En línea], publicado el [insert_php] echo get_the_time('j \d\e\ F \d\e\ Y');[/insert_php], consultado el . URL: https://wp.me/P7xjsR-Ll